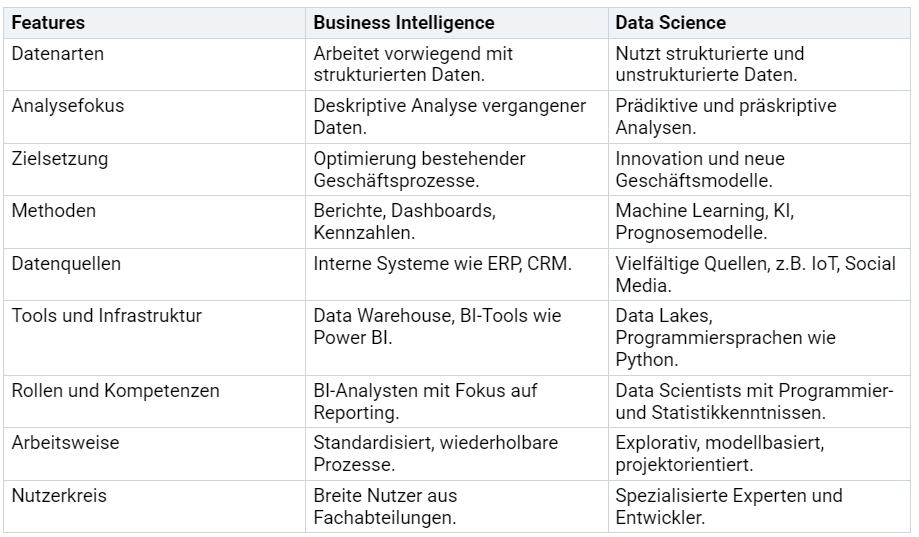

Business Intelligence und Data Science im direkten Vergleich

Erfahren Sie die wichtigsten Unterschiede zwischen BI und Data Science.

Business Intelligence liefert Unternehmen vor allem Einblicke in vergangene und aktuelle Geschäftsdaten, während Data Science komplexe Methoden nutzt, um Muster zu erkennen und zukünftige Entwicklungen vorherzusagen. In Deutschland setzen bereits 63 % der mittelständischen Unternehmen auf Business Intelligence, da sie damit unter anderem Umsatz steigern, Kosten senken und Prozesse optimieren. Unternehmen profitieren besonders von einer schnelleren Markteinführung und besserer Entscheidungsfindung durch gezielte Analysen und den Zugang zu Echtzeitdaten.

Wichtige Erkenntnisse

Business Intelligence analysiert vor allem strukturierte Daten aus der Vergangenheit und Gegenwart, um Unternehmen bei schnellen und fundierten Entscheidungen zu unterstützen.

Data Science nutzt auch unstrukturierte Daten und moderne Methoden wie Machine Learning, um Muster zu erkennen und zukünftige Entwicklungen vorherzusagen.

BI hilft, bestehende Geschäftsprozesse zu optimieren und Kosten zu senken, während Data Science Innovationen fördert und neue Geschäftsmodelle ermöglicht.

Die Kombination von Business Intelligence und Data Science liefert Unternehmen ein umfassendes Bild und verbessert sowohl die Transparenz als auch die Prognosefähigkeit.

Erfolgreiche Unternehmen integrieren BI- und Data-Science-Tools, schulen Mitarbeiter und setzen auf eine nachhaltige Datenstrategie für langfristigen Wettbewerbsvorteil.

Definitionen

Business Intelligence

Business Intelligence beschreibt einen Ansatz, mit dem Unternehmen Daten aus verschiedenen Quellen sammeln, auswerten und in Wissen umwandeln. Die Fachliteratur zeigt, dass es keine einheitliche Definition gibt. Viele Autoren sehen Business Intelligence als Sammelbegriff für analytische Werkzeuge und Konzepte, die das Management bei Entscheidungen unterstützen. Unternehmen nutzen BI, um interne und externe Daten zu analysieren und daraus entscheidungsrelevantes Wissen zu gewinnen.

Mertens nennt verschiedene Deutungen: BI kann als Fortsetzung der Datenverarbeitung, als Management-Informationssystem oder als Frühwarnsystem dienen. Chamoni und Gluchowski betonen, dass BI-Systeme auf internen und externen Daten basieren und das Management unterstützen.

Im Vergleich zu Data Science konzentriert sich Business Intelligence stärker auf die Auswertung vergangener und aktueller Daten. BI liefert vor allem Berichte, Dashboards und Kennzahlen, die das Tagesgeschäft und die Steuerung von Unternehmen erleichtern. Die Systeme helfen, komplexe Informationsbedürfnisse zu erfüllen und bieten wertvolle Einsichten für Manager.

Data Science

Data Science geht einen Schritt weiter und nutzt moderne Methoden, um aus großen Datenmengen neue Erkenntnisse zu gewinnen. Wissenschaftliche Publikationen beschreiben Data Science als interdisziplinäre Disziplin, die Mathematik, Informatik und Fachwissen aus verschiedenen Branchen verbindet. Data Science beschäftigt sich mit der Erfassung, Verarbeitung und Auswertung von Daten durch computerbasierte Systeme.

Die Disziplin erzeugt Wissen über aktuelle und zukünftige Strukturen und Prozesse. Sie ermöglicht Anpassungen und Anwendungen in Bereichen wie E-Commerce, Verkehr oder Klimaforschung.

Im Unterschied zu Business Intelligence analysiert Data Science nicht nur strukturierte Daten, sondern auch unstrukturierte Informationen wie Texte, Bilder oder Sensordaten. Data Scientists nutzen fortgeschrittene Algorithmen, um Muster zu erkennen und Prognosen zu erstellen. Data Science findet Anwendung in vielen Bereichen, zum Beispiel im Marketing, in der IT-Sicherheit, im Gesundheitswesen oder in der Industrie.

Daten und Quellen

Strukturierte Daten

Business Intelligence arbeitet überwiegend mit strukturierten Daten. Diese Daten liegen in klar definierten Formaten und Tabellen vor. Unternehmen nutzen strukturierte Daten, um Geschäftsprozesse zu analysieren und zu steuern. Typische Quellen für strukturierte Daten in BI-Projekten sind:

Interne Systeme

CRM-Systeme (Customer Relationship Management)

Finanzsysteme

Produktions- und Lagerverwaltungssysteme

Externe Datenquellen

Marktdaten

Branchendaten

Externe Datenbanken

Datenintegration

Standardisierte ETL-Prozesse (Extract, Transform, Load)

Daten werden bereinigt und vereinheitlicht

Datenlagerung

Speicherung in Data Warehouses oder Data Lakes

Business Intelligence profitiert von der hohen Qualität und Struktur dieser Daten. Die Auswertung erfolgt meist über Berichte, Dashboards und Kennzahlen.

Unstrukturierte Daten

Data Science nutzt dagegen häufig unstrukturierte Daten. Diese Daten besitzen kein festes Format und lassen sich nicht einfach in Tabellen abbilden. Data Scientists greifen auf eine Vielzahl von Quellen zurück:

Textdaten wie E-Mails, Textdokumente, Social-Media-Beiträge und Chatprotokolle

Bilddateien (JPEG, PNG, GIF) und Videodateien

Sensordaten aus dem Internet der Dinge (IoT)

Audio- und Sprachaufzeichnungen

Gesundheitsdaten wie Kernspin-, Röntgen- oder CT-Scans sowie ärztliche Notizen

Wissenschaftliche Daten, z.B. aus Weltraumforschung oder seismischen Messungen

Geodaten, Wetterdaten und Überwachungsdaten

Data Science kann aus diesen unstrukturierten Quellen neue Erkenntnisse gewinnen. Sie erkennt Muster, analysiert Kundenverhalten und trainiert KI-Modelle. Im Vergleich zu BI erweitert Data Science die Analyse auf Daten, die bisher schwer zugänglich waren.

Tipp: Unternehmen, die beide Ansätze kombinieren, erhalten ein umfassenderes Bild ihrer Datenlandschaft und können bessere Entscheidungen treffen.

Methoden und Analysen

Deskriptiv

Business Intelligence setzt vor allem auf deskriptive Analysen. Diese Methoden helfen Unternehmen, vergangene und aktuelle Daten zu verstehen. Sie liefern Antworten auf die Frage: „Was ist passiert?“ Die wichtigsten deskriptiven Analysemethoden in BI sind:

Analyse historischer Daten zur Identifikation von Mustern und Trends.

Vorläufige Datenanalysen zur Ermittlung der aktuellen Situation.

Statistische Analysen zur weiteren Erkundung und Erklärung der Daten.

Datenvisualisierung mit Diagrammen, Grafiken und Dashboards.

Berichtswesen für Entscheidungsträger.

Leistungskennzahlen und Benchmarks zum Vergleich aktueller und historischer Daten.

Visuelle Analyse durch Storytelling, um Erkenntnisse schnell zu kommunizieren.

Diese Methoden bieten einen klaren Überblick über die Geschäftsentwicklung. Sie unterstützen das Management bei der Steuerung und Optimierung von Prozessen. BI-Tools stellen die Ergebnisse meist in leicht verständlichen Dashboards dar. Data Science nutzt deskriptive Analysen ebenfalls, geht aber oft einen Schritt weiter.

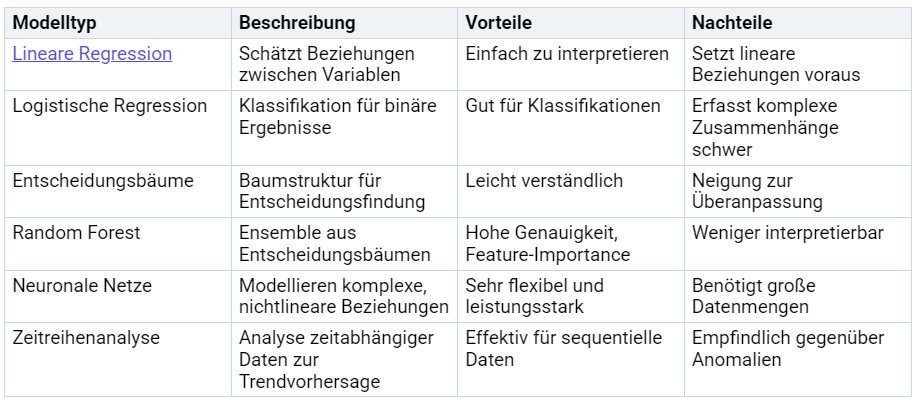

Prädiktiv

Data Science erweitert die Analyse um prädiktive Methoden. Diese Verfahren beantworten die Frage: „Was wird passieren?“ Data Scientists verwenden fortschrittliche Modelle, um zukünftige Entwicklungen vorherzusagen. Zu den am häufigsten eingesetzten prädiktiven Analyseverfahren zählen:

Data Science nutzt diese Modelle, um Prognosen zu erstellen, Risiken zu bewerten oder Kundenverhalten vorherzusagen. Im Vergleich dazu bleibt Business Intelligence meist bei der Beschreibung und Visualisierung von Daten. Data Science liefert durch prädiktive Analysen einen entscheidenden Mehrwert für innovative Geschäftsmodelle.

Ziele und Nutzen

Optimierung

Business Intelligence und Data Science verfolgen unterschiedliche Ziele, wenn es um die Wertschöpfung aus Daten geht. Business Intelligence legt den Schwerpunkt auf die Optimierung bestehender Geschäftsprozesse. Unternehmen nutzen BI, um Abläufe effizienter zu gestalten und Kosten zu senken. BI konsolidiert große Datenmengen und wandelt sie in aussagekräftige, grafisch darstellbare Metriken um. Echtzeit-Analysen ermöglichen schnellere und präzisere Entscheidungen. So reagieren Unternehmen besser auf Veränderungen im Markt.

Eine Übersicht der wichtigsten Optimierungsvorteile durch Business Intelligence:

BI erkennt Muster, Trends und Anomalien in großen Datenmengen.

Dashboards und Berichte unterstützen schnelle, fundierte Entscheidungen.

Unternehmen identifizieren und verbessern ineffiziente Prozesse.

BI hilft, Markttrends zu erkennen und sich an Kundenbedürfnisse anzupassen.

Die Datenqualität steigt, Compliance-Anforderungen werden besser erfüllt.

Unternehmen sichern sich Wettbewerbsvorteile und langfristigen Erfolg.

BI deckt Unwirtschaftlichkeiten auf und hilft, Ressourcen gezielter einzusetzen. Die Analyse von Kundenmustern ermöglicht personalisierte Marketingstrategien und stärkt die Kundenbindung.

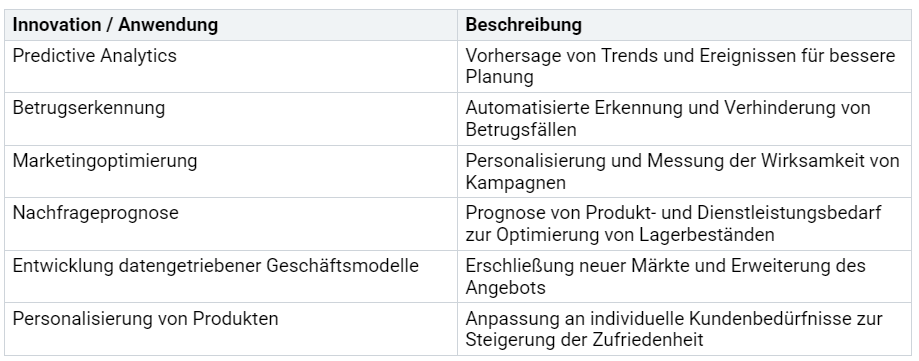

Innovation

Data Science setzt den Fokus auf Innovation und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Unternehmen nutzen Data Science, um aus Daten neue Erkenntnisse zu gewinnen und vorausschauend zu handeln. Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen ermöglichen es, Prozesse zu automatisieren und Produkte zu personalisieren. Data Science eröffnet zusätzliche Märkte und unterstützt die schnelle Anpassung an Veränderungen.

Eine Tabelle zeigt typische Innovationsfelder durch Data Science:

Data Science wandelt Daten in strategische Assets um. Unternehmen, die Data Science einsetzen, sichern sich Wettbewerbsvorteile und erschließen neue Wachstumschancen.

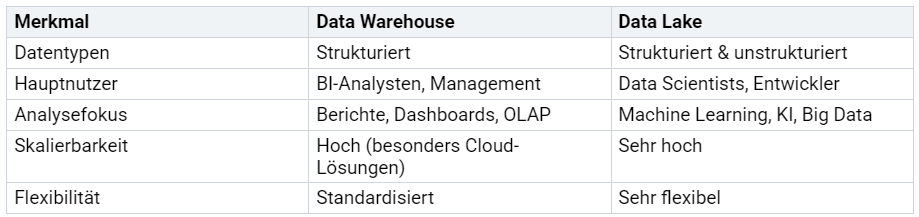

Tools und Infrastruktur

Data Warehouse

Ein Data Warehouse bildet das Rückgrat vieler Business-Intelligence-Lösungen. Es sammelt, bereinigt und speichert Daten aus unterschiedlichen Quellen in einer zentralen Umgebung. Unternehmen setzen häufig relationale Datenbanken, spaltenorientierte Systeme und moderne Cloud-Lösungen ein. Besonders beliebt sind Cloud-Angebote wie Snowflake, Amazon Redshift und Google BigQuery. Diese Systeme bieten hohe Skalierbarkeit, Flexibilität und nutzungsabhängige Kosten. Im Enterprise-Bereich sind SAP BW/4HANA und SAP Data Warehouse Cloud weit verbreitet. Sie ermöglichen zentrale Datenhaltung und umfassende BI-Analysen.

Ein Data Warehouse nutzt meist eine dreistufige Architektur. Die mittlere Ebene basiert oft auf OLAP-Systemen. OLAP (Online Analytical Processing) unterstützt die schnelle, multidimensionale Analyse großer Datenmengen. Unternehmen profitieren von der Möglichkeit, Daten entlang verschiedener Dimensionen zu untersuchen. OLAP-Modelle wie ROLAP, MOLAP und HOLAP erfüllen unterschiedliche Analyseanforderungen. Moderne Data Warehouses lassen sich leicht mit BI-Tools wie Power BI, Tableau oder Qlik verbinden. Cloud-basierte Lösungen bieten zudem eine schnelle Implementierung und hohe Verfügbarkeit. Sie eignen sich besonders für Unternehmen mit schwankenden Datenmengen und großem Analysebedarf.

Tipp: Ein Data Warehouse eignet sich besonders für strukturierte Daten und klassische BI-Anwendungen, bei denen Berichte und Dashboards im Vordergrund stehen.

Data Lake

Im Vergleich dazu spielt der Data Lake eine zentrale Rolle in Data-Science-Projekten. Ein Data Lake speichert große Mengen strukturierter und unstrukturierter Daten im Originalformat. Unternehmen nutzen Data Lakes, um Daten aus IoT-Geräten, Multimedia, Texten und weiteren Quellen zentral zu sammeln. Data Lakes bieten eine kosteneffiziente und skalierbare Lösung für die Speicherung und Analyse verschiedenster Datentypen.

Data Lakes unterstützen moderne Analytics-Methoden wie Machine Learning und Predictive Analytics. Sie ermöglichen Data Scientists den schnellen Zugriff auf vielfältige Datensätze. Die Architektur trennt Computing- und Speicherressourcen, was eine flexible Skalierung erlaubt. Open-Source-Technologien wie Apache Parquet und Delta Lake verbessern die Flexibilität und Datenintegrität. Ein gut gepflegter Data Lake fördert die Datentransparenz und hilft, Datensilos zu vermeiden. Unternehmen profitieren von einer zentralen Plattform für BI, prädiktive Analysen und KI-Anwendungen.

Hinweis: Data Lakes eignen sich besonders für Unternehmen, die große, vielfältige Datenmengen für innovative Analysen und KI-Projekte nutzen möchten.

Rollen und Kompetenzen

BI-Analyst

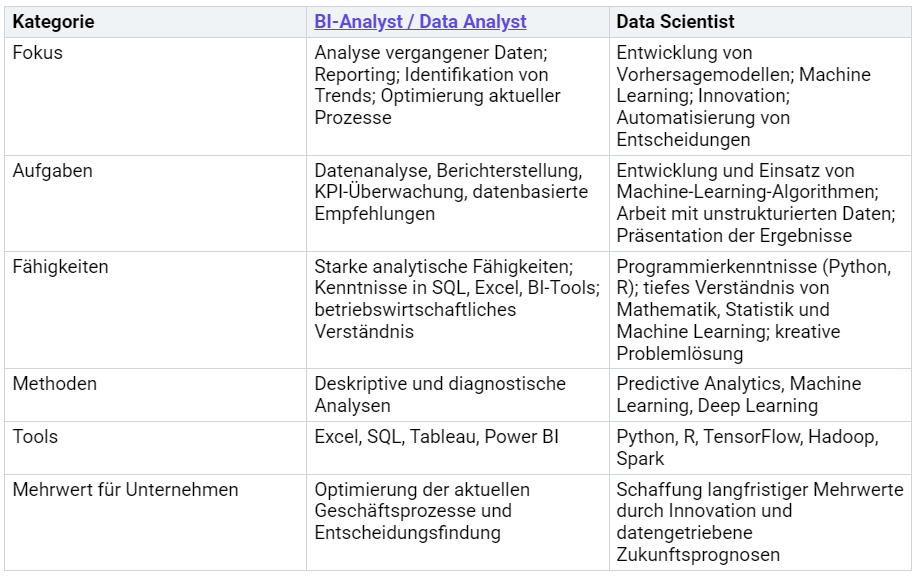

Ein BI-Analyst arbeitet meist im Bereich Business Intelligence. Er sammelt, analysiert und visualisiert Daten, um Unternehmen bei Entscheidungen zu unterstützen. Die Aufgaben eines BI-Analysten konzentrieren sich auf strukturierte Daten und die Erstellung von Berichten oder Dashboards. Im Vergleich zu einem Data Scientist nutzt ein BI-Analyst vor allem klassische Analysemethoden und arbeitet eng mit dem Management zusammen.

Die wichtigsten Kernkompetenzen eines BI-Analysten zeigt die folgende Tabelle:

Zusätzlich benötigt ein BI-Analyst grundlegendes IT-Wissen, Erfahrung mit Datenbanken und Systemarchitekturen sowie Kenntnisse in Modellierungstechniken wie BPMN oder UML. Kommunikationsstärke und Verhandlungsgeschick helfen, komplexe Sachverhalte verständlich zu machen. Projektmanagement und Organisation zählen ebenfalls zu den gefragten Fähigkeiten. Branchenkenntnisse und Teamarbeit runden das Profil ab.

Data Scientist

Ein Data Scientist arbeitet oft mit großen, komplexen und unstrukturierten Datenmengen. Er entwickelt Modelle, nutzt Machine Learning und sucht nach Mustern, die für Innovationen sorgen. Im Vergleich zum BI-Analysten benötigt ein Data Scientist tiefere Kenntnisse in Mathematik, Statistik und Programmierung.

Zu den wichtigsten Fähigkeiten eines Data Scientists gehören:

Erfahrung mit Machine Learning und KI-Methoden wie neuronalen Netzen oder Entscheidungsbäumen

Umgang mit SQL- und NoSQL-Datenbanken sowie Big-Data-Technologien wie Hadoop oder Spark

Datenvisualisierung mit Tools wie Tableau oder Power BI

Cloud-Computing, zum Beispiel mit AWS oder Google Cloud

Analytisches und kritisches Denken, Problemlösungskompetenz

Kommunikationsfähigkeit, um komplexe Ergebnisse verständlich zu erklären

Branchenwissen und ethisches Bewusstsein im Umgang mit Daten

Teamfähigkeit und Motivation zur ständigen Weiterbildung

Im direkten Vergleich zeigt sich: BI-Analysten legen den Fokus auf die Optimierung bestehender Prozesse, während Data Scientists neue Erkenntnisse und Innovationen schaffen.

Business Intelligence im Vergleich

Rückblickend

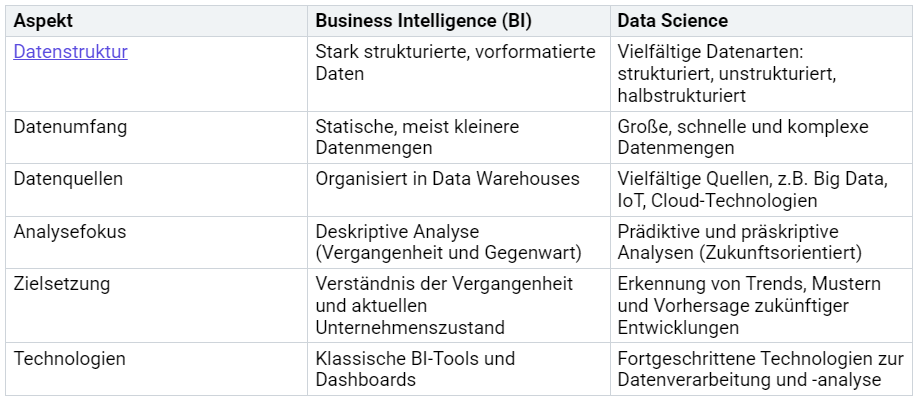

Business Intelligence und Data Science unterscheiden sich in vielen grundlegenden Aspekten. Business Intelligence arbeitet meist mit stark strukturierten und vorformatierten Daten. Diese Daten stammen aus internen Systemen wie ERP oder CRM und werden zentral in Data Warehouses gespeichert. Data Science nutzt dagegen vielfältige Datenarten. Dazu gehören strukturierte, halbstrukturierte und unstrukturierte Daten aus Quellen wie Social Media, Sensoren oder Cloud-Technologien.

Business Intelligence konzentriert sich auf die Analyse vergangener und aktueller Daten. Unternehmen nutzen BI, um Muster und Trends zu erkennen, die bereits stattgefunden haben. Data Science blickt stärker in die Zukunft. Data Scientists entwickeln Modelle, die Prognosen ermöglichen und neue Chancen aufzeigen.

Entscheidungsunterstützung

Business Intelligence unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch die Bereitstellung von Berichten, Dashboards und Kennzahlen. Die Methoden in BI umfassen die Modellierung, Datenbeschaffung, Datenhaltung und Datenanalyse. Typische Werkzeuge sind Data Warehouses, ETL-Prozesse und Visualisierungstools wie Tableau oder Power BI. Diese Tools helfen, Daten zu strukturieren und verständlich darzustellen.

Data Science verwendet andere Methoden. Data Scientists nutzen Statistik, Mathematik, Informatik und künstliche Intelligenz. Sie analysieren große Datenmengen, erkennen Muster und erstellen Vorhersagemodelle. Python und R sind die wichtigsten Programmiersprachen in diesem Bereich. Data Science liefert Handlungsempfehlungen und unterstützt Innovationen.

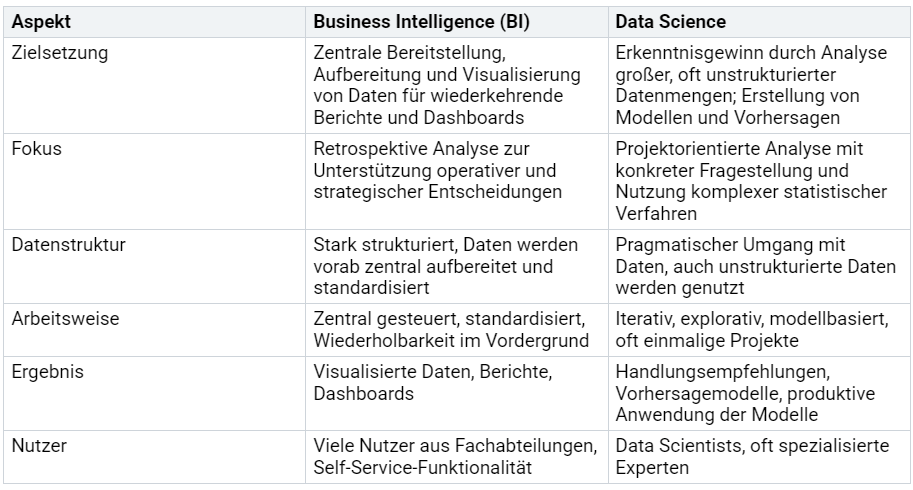

Ein Vergleich der Zielsetzungen und Arbeitsweisen zeigt die Unterschiede:

Tipp: Unternehmen, die Business Intelligence einsetzen, profitieren von einer klaren Datenbasis für operative und strategische Entscheidungen. Data Science ergänzt diese Basis durch innovative Analysen und Prognosen.

Die Rollenprofile unterscheiden sich ebenfalls deutlich. BI-Analysten sammeln, organisieren und analysieren Daten. Sie erstellen Berichte und überwachen Kennzahlen. Data Scientists arbeiten mit großen, oft unstrukturierten Datenmengen. Sie entwickeln komplexe Modelle und nutzen Machine Learning.

Die Komplexität der Projekte unterscheidet sich ebenfalls. BI-Projekte zeichnen sich durch breite Datenintegration und organisatorische Einbettung aus. Sie legen Wert auf operative Effizienz und Reporting. Data-Science-Projekte sind komplexer in der Modellierung und algorithmischen Entwicklung. Sie nutzen Machine Learning und künstliche Intelligenz, um neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Hinweis: Business Intelligence bildet die Grundlage für datenbasierte Entscheidungen im Unternehmen. Data Science erweitert diese Basis durch innovative Methoden und zukunftsorientierte Analysen.

Anwendungsfälle

BI-Beispiele

Business Intelligence hilft Unternehmen, Daten aus der Vergangenheit und Gegenwart zu verstehen. Banken und Kreditinstitute nutzen BI-Systeme, um große Mengen an Transaktions- und Kundendaten zu analysieren. Sie erstellen automatisierte Dashboards, die Cashflow, Budgets und Ausgaben in Echtzeit zeigen. Diese Dashboards ersetzen statische Excel-Auswertungen.

Unternehmen im Handel setzen BI-Tools ein, um Verkaufszahlen zu analysieren und automatisch Berichte zu erstellen. Sie erkennen, welche Produktlinien in bestimmten Regionen besser laufen. Das Management kann gezielte Maßnahmen zur Optimierung einleiten.

BI-Systeme analysieren Cashflow, Budgets und Risikobewertungen.

Banken verwalten Vermögenswerte und Marketingkampagnen mit BI.

Dashboards zeigen aktuelle Daten und unterstützen schnelle Entscheidungen.

Unternehmen erkennen Muster und leiten Maßnahmen zur Prozessoptimierung ab.

Ein führender Einzelhändler nutzte BI-Tools, um Bestandsführung zu verbessern. Durch die Zusammenführung von Echtzeitdaten aus verschiedenen Kanälen konnte er Nachfrage besser vorhersagen und Lagerengpässe vermeiden. Das führte zu mehr Umsatz und weniger Überbeständen.

BI eignet sich besonders, wenn Unternehmen schnelle, verständliche Analysen aus strukturierten Daten benötigen. Sie treffen faktenbasierte Entscheidungen, ohne komplexe Modelle zu verwenden.

Data-Science-Beispiele

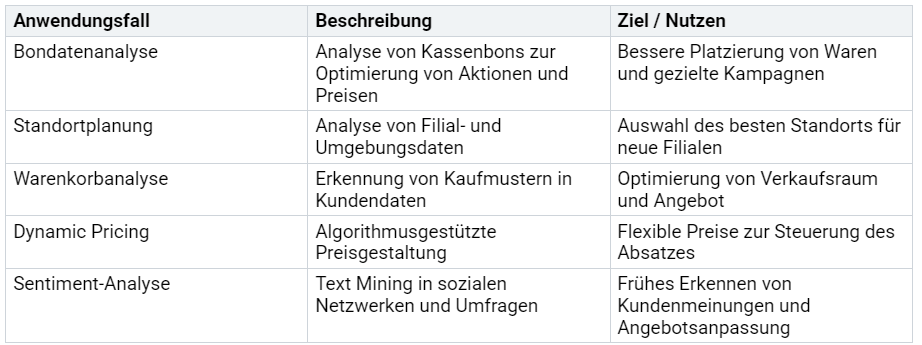

Data Science geht einen Schritt weiter und nutzt fortschrittliche Methoden wie Machine Learning. Ein Beispiel aus dem Einzelhandel: Die BRAX Leineweber GmbH & Co. KG setzt Machine Learning ein, um Verkaufsprognosen zu erstellen. Sie analysiert Daten, entwickelt einen Algorithmus zur Vorhersage der Verkaufszahlen und integriert diesen in die IT-Systeme. Das Unternehmen kann so Materialbeschaffung und Produktion effizienter planen.

Eine Übersicht typischer Data-Science-Anwendungsfälle im Handel:

Data Science ist sinnvoll, wenn Unternehmen tiefergehende Analysen und Prognosen für die Zukunft benötigen. Sie nutzen große, oft unstrukturierte Datenmengen und setzen Algorithmen ein, um Trends und Muster zu erkennen.

Zusammenarbeit

Ergänzung

Business Intelligence und Data Science bieten gemeinsam einen größeren Mehrwert als einzeln. BI liefert die Grundlage, indem es historische Daten sammelt, aufbereitet und visualisiert. Unternehmen erhalten dadurch einen klaren Überblick über ihre aktuelle Situation. Data Science baut darauf auf. Sie nutzt prädiktive und preskriptive Analysen, um Muster zu erkennen und zukünftige Entwicklungen vorherzusagen.

Eine Zusammenarbeit beider Ansätze bringt viele Vorteile:

BI schafft Transparenz und ermöglicht faktenbasierte Entscheidungen.

Data Science ergänzt BI durch Prognosen und konkrete Handlungsempfehlungen.

Unternehmen optimieren interne Abläufe und erschließen neue Geschäftschancen.

Kompetenzzentren bündeln Wissen und fördern die Zusammenarbeit zwischen Fachbereichen, IT und Datenexperten.

Flexible BI-Tools unterstützen die Visualisierung und fördern die Akzeptanz datenbasierter Entscheidungen.

Tipp: Eine nachhaltige Datenstrategie verbindet BI und Data Science. Sie berücksichtigt technologische, organisatorische und kulturelle Aspekte.

Integration

Für eine erfolgreiche Integration von BI und Data Science empfiehlt sich ein strukturiertes Vorgehen. Unternehmen sollten klare Ziele definieren, zum Beispiel die Verbesserung der Entscheidungsfindung oder die Reduktion von Kosten. Die Auswahl passender Tools spielt eine wichtige Rolle. BI-Software wie Power BI oder Qlik Sense lässt sich mit Data-Science-Lösungen kombinieren.

Best Practices für die Integration:

Ziele und Anwendungsfälle aus den Unternehmenszielen ableiten und priorisieren.

Passende Tools auswählen und in bestehende Systeme integrieren.

Mitarbeiter schulen, damit sie die neuen Lösungen effektiv nutzen.

Die Performance regelmäßig überwachen und das System kontinuierlich verbessern.

Zukünftige Trends zeigen, dass KI und maschinelles Lernen immer stärker in BI-Tools integriert werden. Automatisierung und erweiterte Datenintegration helfen, Datensilos zu überwinden und eine umfassende Sicht auf die Unternehmensleistung zu schaffen. Data Intelligence als ganzheitlicher Ansatz verbindet alle Elemente und unterstützt die Unternehmensstrategie optimal.

Business Intelligence hilft Unternehmen, Daten zu integrieren und Transparenz zu schaffen. Experten empfehlen diesen Ansatz als ersten Schritt für bessere Entscheidungen. Data Science eignet sich, wenn große Datenmengen vorliegen und Prognosen wichtig sind. Unternehmen profitieren besonders, wenn beide Ansätze zusammenarbeiten. Sie erkennen Anomalien früh, optimieren Prozesse und steigern die Effizienz. Automatisierung und Machine Learning verbessern die Reaktionszeiten und sichern Wettbewerbsvorteile.

FAQ

Was ist der Hauptunterschied zwischen Business Intelligence und Data Science?

Business Intelligence analysiert vor allem vergangene und aktuelle Daten. Data Science nutzt moderne Methoden, um auch zukünftige Entwicklungen vorherzusagen. Beide Ansätze helfen Unternehmen, bessere Entscheidungen zu treffen.

Welche Datenarten nutzen BI und Data Science?

Business Intelligence verwendet meist strukturierte Daten aus Systemen wie ERP oder CRM.

Data Science arbeitet zusätzlich mit unstrukturierten Daten wie Texten, Bildern oder Sensordaten.

Für welche Aufgaben eignet sich Business Intelligence besonders?

Business Intelligence eignet sich für Berichte, Dashboards und die Optimierung von Geschäftsprozessen. Unternehmen nutzen BI, um Trends zu erkennen und schnelle Entscheidungen zu treffen.

Wann sollte ein Unternehmen Data Science einsetzen?

Data Science empfiehlt sich, wenn Unternehmen große Datenmengen analysieren und Prognosen erstellen möchten. Besonders bei Innovationen, Automatisierung oder der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle bringt Data Science Vorteile.