Smart Governance in Smart Cities revolutioniert die Stadtverwaltung. Moderne Informations- und Kommunikationstechnologien verbessern Abläufe und ermöglichen neue Formen der Bürgerbeteiligung. Digitale Prozesse schaffen Transparenz und stärken das Vertrauen der Bevölkerung. Viele Städte sehen in der Digitalisierung große Chancen, doch sie begegnen auch Herausforderungen wie Datenschutz und Akzeptanz.

Wichtige Erkenntnisse

Digitale Technologien machen die Stadtverwaltung schneller, transparenter und bürgerfreundlicher.

Bürger können sich online einfach beteiligen und so die Stadtentwicklung aktiv mitgestalten.

Datenschutz und sichere Systeme sind wichtig, um das Vertrauen der Bürger zu gewinnen.

Vernetzte Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Wirtschaft und Bürgern schafft innovative Lösungen.

Zukunftstrends wie Künstliche Intelligenz und Automatisierung verbessern Service und Lebensqualität.

Grundlagen

Digitale Transformation

Die digitale Transformation verändert öffentliche Verwaltungen grundlegend. E-Government bildet dabei einen zentralen Baustein. Trotz eines Rückgangs verbrauchen Bundesbehörden jährlich rund 750 Millionen Blatt Papier (Stand 2022). Dieser hohe Verbrauch zeigt, wie groß der Bedarf an Digitalisierung bleibt. Das 4. Bürokratieentlastungsgesetz gilt als Meilenstein, weil es digitale Prozesse fördert und papierbasierte Vorgänge reduziert. Die Umstellung auf elektronische Akten und digitale Kommunikationswege beschleunigt Verwaltungsprozesse, erhöht die Transparenz und unterstützt nachhaltiges Handeln. Neben technischen Innovationen stehen Verwaltungen vor Herausforderungen wie der Integration alter IT-Systeme, Datenschutzanforderungen und dem Bedarf an Mitarbeiterschulungen. Digitale Prozesse bieten jedoch klare Vorteile: schnellere Abläufe, Kosteneinsparungen, mehr Transparenz und eine bessere Bürgernähe durch Online-Dienste. Moderne Technologien wie Künstliche Intelligenz, Big Data und Automatisierung treiben die Effizienz weiter voran.

Smart Governance

Smart Governance beschreibt die intelligente Steuerung und Organisation von Städten durch digitale Technologien. Sie setzt auf Transparenz, Beteiligung und Vernetzung. Öffentliche Verwaltungen nutzen digitale Plattformen, um Entscheidungsprozesse zu optimieren und Bürger aktiv einzubinden. Smart Governance in Smart Cities fördert die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Digitale Werkzeuge ermöglichen es, Daten effizient zu nutzen und innovative Lösungen für urbane Herausforderungen zu entwickeln. So entstehen neue Standards für Offenheit und Bürgerbeteiligung.

Relevanz für Städte

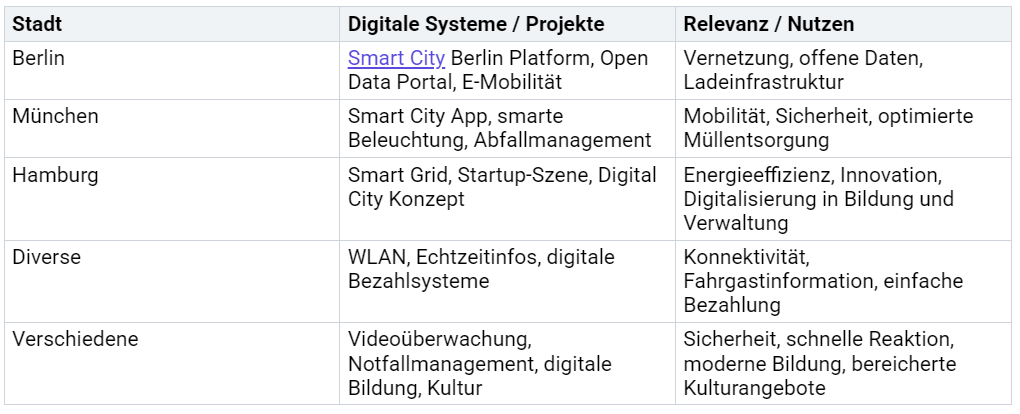

Digitale Systeme gewinnen in Städten immer mehr an Bedeutung. Sie verbessern die Lebensqualität, steigern die Effizienz und fördern Innovation. Die folgende Tabelle zeigt ausgewählte Beispiele aus deutschen Städten:

Diese Beispiele zeigen, wie Städte durch digitale Lösungen effizienter, sicherer und lebenswerter werden.

Smart Governance in Smart Cities

IKT und Innovation

Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) bilden das Rückgrat von Smart Governance in Smart Cities. Sie ermöglichen es Städten, öffentliche Dienstleistungen effizienter und bürgernäher zu gestalten. Viele deutsche Städte setzen bereits auf digitale Lösungen, um Verwaltungsprozesse zu optimieren. Die folgende Tabelle zeigt konkrete Verbesserungen durch IKT:

Diese Beispiele zeigen, wie Smart Governance in Smart Cities durch IKT die Lebensqualität verbessert. Unternehmen, die in Forschung und Entwicklung investieren, profitieren von nachhaltigem Erfolg und schaffen neue Arbeitsplätze. Die Innovationskraft konzentriert sich zunehmend auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Technologien wie Künstliche Intelligenz, Big Data und das Internet der Dinge steigern die Effizienz und eröffnen neue Geschäftsmodelle. Smart Governance in Smart Cities nutzt diese Entwicklungen, um die Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit urbaner Räume zu sichern.

Partizipation der Bürger

Smart Governance in Smart Cities setzt auf die aktive Einbindung der Bürger. Digitale Beteiligungsplattformen ermöglichen es, Meinungen und Ideen direkt in Entscheidungsprozesse einzubringen. Studien zeigen, dass Bürgerbeteiligung die Akzeptanz politischer Entscheidungen erhöht und zu besseren Ergebnissen führt. Die BBSR-Studie belegt, dass Partizipation die Gestaltung und Nutzung öffentlicher Räume positiv beeinflusst. Der DIID Monitor Online-Partizipation 2019 dokumentiert, wie Bürger digitale Angebote für politische Beteiligung nutzen. Diese Entwicklungen stärken die demokratische Legitimation und fördern das Vertrauen in die Verwaltung. Bürger erhalten durch Smart Governance in Smart Cities mehr Einfluss und können aktiv an der Stadtentwicklung mitwirken.

Tipp: Digitale Bürgerbeteiligung fördert Transparenz und stärkt das Gemeinschaftsgefühl in der Stadt.

Vernetzung und Zusammenarbeit

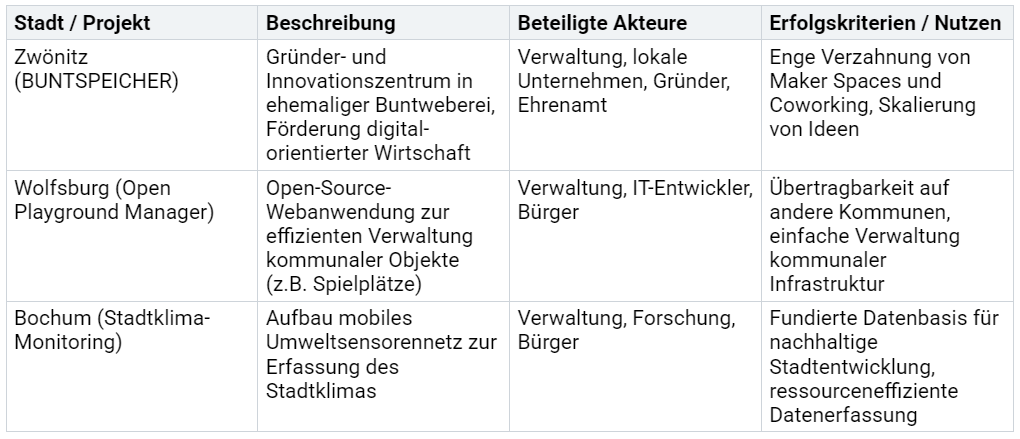

Smart Governance in Smart Cities lebt von der engen Zusammenarbeit verschiedener Akteure. Verwaltung, Wirtschaft, Forschung und Bürgerschaft arbeiten gemeinsam an innovativen Lösungen. Erfolgreiche Projekte zeigen, dass vernetzte Kooperationen nachhaltige und übertragbare Ergebnisse liefern. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über gelungene Beispiele:

Die Begleitforschung zu Modellprojekten Smart Cities zeigt, dass klassische Verwaltungsstrukturen oft nicht ausreichen. Neue Organisationsmodelle und datenkompetente Verwaltungen sind notwendig, um komplexe Projekte umzusetzen. Smart Governance in Smart Cities fördert deshalb den Austausch und die Entwicklung gemeinsamer Strategien. Technisches Know-how, strategisches Handeln und vertrauensvolle Kooperationen bilden die Grundlage für den Erfolg.

Umsetzung

Strategien

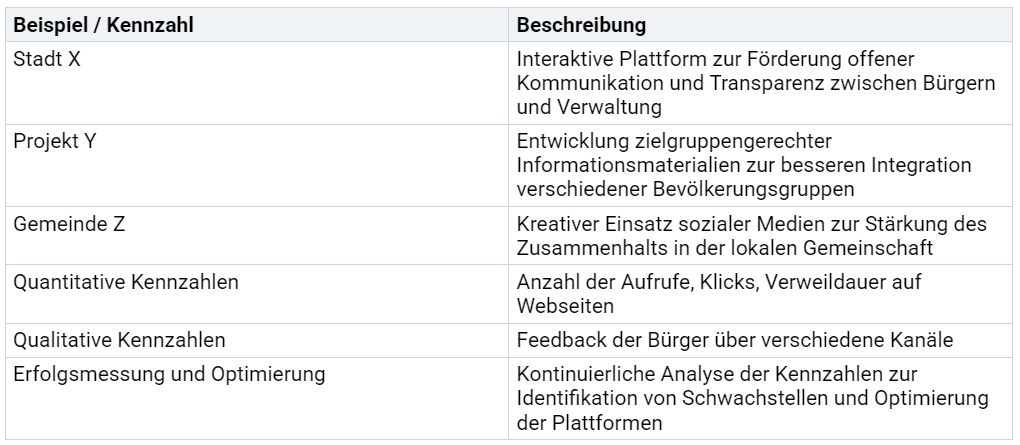

Stadtverwaltungen setzen auf klare Strategien, um die digitale Transformation erfolgreich zu gestalten. Sie definieren Ziele, analysieren bestehende Prozesse und entwickeln Roadmaps für die Einführung digitaler Lösungen. Viele Städte fördern offene Kommunikation und Transparenz. Sie nutzen interaktive Plattformen, um Bürger und Verwaltung miteinander zu vernetzen. Zielgruppengerechte Informationsmaterialien helfen, verschiedene Bevölkerungsgruppen besser einzubinden. Kreative Ansätze, wie der Einsatz sozialer Medien, stärken den Zusammenhalt in der Gemeinschaft.

Tipp: Eine kontinuierliche Analyse von Kennzahlen ermöglicht es, Schwachstellen zu erkennen und digitale Angebote gezielt zu verbessern.

Technologien

Digitale Plattformen bilden das Herzstück moderner Stadtverwaltungen. Sie ermöglichen Online-Dienste, digitale Antragsverfahren und automatisierte Abläufe. Viele Städte setzen auf Dokumentenmanagementsysteme, Bürgerportale und mobile Apps. Künstliche Intelligenz unterstützt bei der Bearbeitung von Anfragen. Sensoren und IoT-Geräte liefern Echtzeitdaten für die Stadtentwicklung. Automatisierung reduziert den Aufwand für Routineaufgaben und schafft Freiräume für innovative Projekte.

Prozesse

Die Digitalisierung verändert Verwaltungsprozesse grundlegend. Städte digitalisieren Antragsverfahren, führen elektronische Akten ein und bieten Online-Terminvergaben an. Sie messen den Erfolg digitaler Plattformen mit quantitativen und qualitativen Kennzahlen. Dazu zählen die Anzahl der Aufrufe, Klicks und die Verweildauer auf Webseiten. Das Feedback der Bürger fließt über verschiedene Kanäle ein. Erfolgreiche Städte analysieren diese Daten regelmäßig und optimieren ihre Angebote.

Diese Beispiele zeigen, wie digitale Strategien, Technologien und Prozesse den Wandel der Stadtverwaltung vorantreiben und messbare Erfolge erzielen.

Vorteile

Effizienz

Digitale Technologien steigern die Effizienz in der Stadtverwaltung deutlich. Viele Städte wie München haben durch Online-Portale und automatisierte Prozesse den administrativen Aufwand reduziert. Bürger reichen Anträge digital ein und erhalten schneller Rückmeldungen. Die Automatisierung von Routineaufgaben senkt die Fehlerquote und erhöht die Produktivität der Mitarbeiter. Moderne Verwaltungssysteme wie SAP oder Microsoft Dynamics integrieren Prozesse, bieten Transparenz und sparen Kosten. Zukünftige Innovationen wie Künstliche Intelligenz werden die Effizienz weiter verbessern.

Online-Portale reduzieren den Papierverbrauch und beschleunigen Abläufe.

Automatisierte Prozesse verringern Fehler und steigern die Produktivität.

Digitale Tools ermöglichen eine schnellere Bearbeitung und bessere Übersicht.

Einhaltung von Datenschutz schafft Vertrauen und verhindert rechtliche Probleme.

Tipp: Effiziente Prozesse entlasten die Verwaltung und erhöhen die Bürgerzufriedenheit.

Transparenz

Digitale Verwaltung schafft mehr Transparenz. Offene Datenportale geben Bürgern Einblick in Verwaltungsdaten und Entscheidungsprozesse. Die Veröffentlichung von Informationen fördert das Vertrauen in die Verwaltung. Digitale Plattformen dokumentieren Abläufe nachvollziehbar und machen Entscheidungen verständlich. Bürger können den Status ihrer Anträge jederzeit online verfolgen. Transparenz erleichtert die Kontrolle und stärkt die demokratische Legitimation.

Teilhabe

Digitale Beteiligungsplattformen ermöglichen eine breite Teilhabe der Bürger. Sie bringen Ideen und Meinungen direkt in die Stadtentwicklung ein. Online-Umfragen, Bürgerforen und digitale Abstimmungen fördern die Mitwirkung. Die Verwaltung berücksichtigt die Vorschläge der Bürger bei wichtigen Entscheidungen. Digitale Teilhabe stärkt das Gemeinschaftsgefühl und erhöht die Akzeptanz politischer Maßnahmen.

Bürger können sich ortsunabhängig beteiligen.

Digitale Tools senken die Hürden für Engagement.

Verwaltung erhält wertvolles Feedback für Verbesserungen.

Innovation

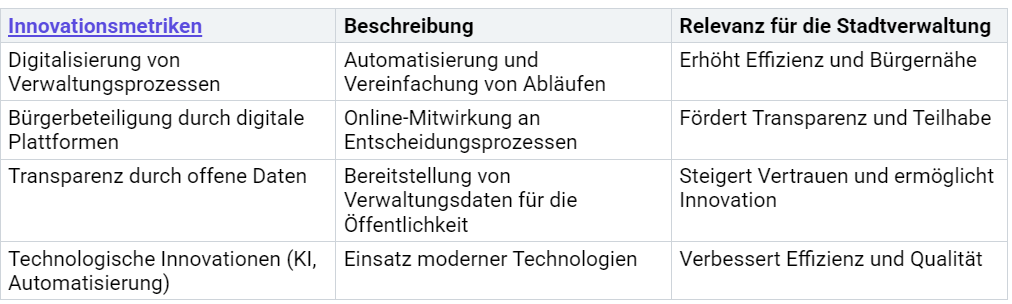

Digitale Innovation revolutioniert die Stadtverwaltung. Neue Technologien wie Künstliche Intelligenz und Automatisierung steigern die Produktivität und modernisieren Prozesse. Die Einführung von Rollen wie Chief Digital Officer sorgt für eine koordinierte Digitalisierung. Der Smart City Index misst den Fortschritt und zeigt Handlungsbedarf auf. Offene Daten ermöglichen innovative Anwendungen und fördern die Entwicklung neuer Dienstleistungen.

Hinweis: Digitale Innovationen schaffen neue Chancen für Städte und ihre Bürger.

Herausforderungen

Datenschutz

Datenschutz bleibt eine der größten Herausforderungen für die digitale Stadtverwaltung. Digitale Bürgerservices bringen erhebliche Risiken für die Sicherheit persönlicher Daten mit sich. Bürger erwarten, dass ihre Informationen geschützt bleiben. Viele Städte setzen daher auf Softwarelösungen wie Calenso, die strenge Datenschutzbestimmungen wie die DSGVO und das Schweizer nDSG einhalten. Die Verwaltung muss technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen, um Missbrauch und Datenlecks zu verhindern. Ein hohes Datenschutzniveau stärkt das Vertrauen der Bürger und bildet die Grundlage für die Akzeptanz digitaler Angebote.

Hinweis: Datenschutz ist nicht nur eine rechtliche Pflicht, sondern auch ein entscheidender Faktor für die Akzeptanz digitaler Verwaltungsdienste.

Digitale Kluft

Die digitale Kluft stellt eine weitere zentrale Herausforderung dar. Nicht alle Bürger verfügen über die nötigen technischen Fähigkeiten oder Geräte, um digitale Angebote zu nutzen. Aktuelle Zahlen zeigen, dass 83% der Bürgerkontakte zu Bürgerämtern noch physisch erfolgen, während nur 10% digital abgewickelt werden. Diese Diskrepanz verdeutlicht den Nachholbedarf bei der Digitalisierung. Ältere Menschen, Menschen mit Behinderung oder sozial Benachteiligte sind besonders betroffen. Die Verwaltung muss gezielte Maßnahmen ergreifen, um digitale Teilhabe für alle zu ermöglichen.

Viele Bürger haben keinen Zugang zu modernen Endgeräten.

Digitale Kompetenzen sind ungleich verteilt.

Barrierefreie Angebote fehlen oft.

Wandel

Die digitale Transformation verlangt einen tiefgreifenden Wandel in der Verwaltung. Etwa 80% der Hemmnisse sind organisatorischer Natur. Veraltete IT-Systeme erschweren die Einführung neuer digitaler Dienste wie Online-Ausweise oder digitale Geburtsurkunden. Die Verwaltung benötigt neue Strukturen, klare Verantwortlichkeiten und kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeitenden. Change Management hilft, Widerstände abzubauen und die Akzeptanz für neue Prozesse zu erhöhen.

Akzeptanz

Die Akzeptanz digitaler Lösungen entscheidet über den Erfolg der Transformation. Innerhalb der Verwaltung besteht oft Skepsis gegenüber neuen Systemen. Bürger zeigen Zurückhaltung, wenn sie den Nutzen digitaler Angebote nicht erkennen. Transparente Kommunikation, Schulungen und niedrigschwellige Angebote fördern das Vertrauen. Die Verwaltung sollte Feedback ernst nehmen und digitale Services kontinuierlich verbessern, um die Akzeptanz zu steigern.

Tipp: Einfache und verständliche digitale Angebote erhöhen die Akzeptanz bei Bürgern und Mitarbeitenden gleichermaßen.

Ausblick

Trends

Stadtverwaltungen erleben einen tiefgreifenden Wandel durch digitale Technologien. Künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung verändern die Bearbeitung von Bürgeranfragen. Chatbots beantworten Fragen rund um die Uhr. Bilderkennung erkennt Straßenschäden automatisch. Cloud-Computing schafft flexible IT-Infrastrukturen und erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Behörden. Das Internet der Dinge (IoT) liefert Echtzeitdaten für Verkehrssteuerung, Ressourcenmanagement und Umweltüberwachung. Plattformen für E-Government-Dienste vernetzen verschiedene Bereiche der Stadt.

Prognosen zeigen, dass datengetriebene Entscheidungsfindung und nachhaltiges Ressourcenmanagement immer wichtiger werden. Städte setzen auf offene Daten, um Bürgerbeteiligung zu fördern und Transparenz zu schaffen.

Die Bedeutung von Cybersecurity und Datenschutz wächst. Stadtverwaltungen investieren in sichere Systeme, um sensible Daten zu schützen. Gleichzeitig diskutieren Experten kritisch über mögliche Risiken. Sie warnen vor einer Entmachtung demokratischer Strukturen durch datenbasierte Steuerung. Auch die Privatisierung kommunaler Dienste bleibt ein Thema. Diese Debatten zeigen, dass technologische Innovationen immer auch gesellschaftliche Fragen aufwerfen.

Zukunft Stadtverwaltung

Die Stadtverwaltung der Zukunft wird digital, vernetzt und bürgernah arbeiten. KI und Automatisierung übernehmen Routineaufgaben. Mitarbeitende konzentrieren sich auf komplexe und kreative Tätigkeiten. Sensoren und smarte Systeme liefern Daten, die schnelle und fundierte Entscheidungen ermöglichen. Bürger erhalten mehr Möglichkeiten zur Mitgestaltung durch digitale Beteiligungsplattformen.

Eine moderne Verwaltung setzt auf nachhaltige Technologien. Umweltfreundliche Lösungen verbessern die Lebensqualität in der Stadt. Offene Daten schaffen Vertrauen und fördern Innovation. Gleichzeitig bleibt die Verwaltung gefordert, Datenschutz und demokratische Prinzipien zu sichern.

KI und Automatisierung steigern Effizienz und Servicequalität.

Cloud-Computing und IoT vernetzen städtische Infrastrukturen.

Cybersecurity schützt Bürgerdaten.

Offene Daten und digitale Beteiligung stärken die Demokratie.

Die Zukunft der Stadtverwaltung liegt in der Balance zwischen technologischem Fortschritt und gesellschaftlicher Verantwortung. Nur so profitieren Städte und Bürger nachhaltig von Smart Governance.

Smart Governance in Smart Cities verbessert die Verwaltung durch digitale Innovationen. Städte profitieren von optimierten Verkehrsflüssen, effizientem Ressourcenmanagement und automatisierten Prozessen. Bürger erleben mehr Transparenz und Beteiligung durch nutzerfreundliche Online-Services. Erfolgreiche Städte setzen auf Glasfaserausbau, E-Partizipation und Leuchtturmprojekte.

Die digitale Transformation eröffnet neue Chancen für nachhaltige Stadtentwicklung und stärkt das Vertrauen der Bürger. Die Zukunft urbaner Räume bleibt dynamisch und voller Potenzial.

FAQ

Was versteht man unter Smart Governance?

Smart Governance bezeichnet die intelligente Steuerung von Städten durch digitale Technologien. Sie fördert Transparenz, Bürgerbeteiligung und effiziente Verwaltungsprozesse. Städte nutzen digitale Plattformen, um Entscheidungen nachvollziehbar zu machen und die Zusammenarbeit verschiedener Akteure zu stärken.

Welche Vorteile bringt die digitale Transformation für Bürger?

Digitale Transformation ermöglicht Bürgern schnelleren Zugang zu Dienstleistungen. Sie profitieren von Online-Anträgen, transparenter Kommunikation und mehr Mitbestimmung. Digitale Angebote sparen Zeit und erleichtern den Alltag.

Tipp: Bürger können viele Behördengänge bequem von zu Hause erledigen.

Wie schützt die Stadtverwaltung persönliche Daten?

Stadtverwaltungen setzen auf moderne Sicherheitsstandards und verschlüsselte Systeme. Sie beachten die DSGVO und schulen Mitarbeitende regelmäßig. Technische und organisatorische Maßnahmen verhindern Datenmissbrauch.

Welche Herausforderungen gibt es bei der Umsetzung von Smart Governance?

Herausforderungen entstehen durch Datenschutz, digitale Kluft und Akzeptanzprobleme. Veraltete IT-Systeme und fehlende digitale Kompetenzen erschweren die Einführung neuer Lösungen. Städte investieren in Weiterbildung und moderne Technologien, um diese Hürden zu überwinden.