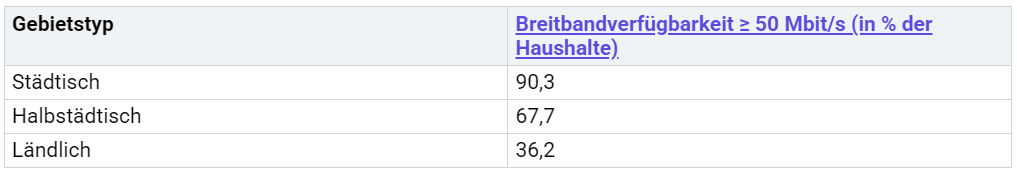

Die Digitalisierung verändert die Infrastruktur grundlegend. Digitale Netzwerke verknüpfen Energie, Mobilität und Kommunikation effizienter als je zuvor. Eine aktuelle Statistik zeigt deutliche Unterschiede bei der Breitbandverfügbarkeit:

Intelligente Infrastruktur eröffnet Chancen für neue Geschäftsmodelle und nachhaltige Lösungen. Gleichzeitig entstehen Herausforderungen wie Fachkräftemangel, Datenschutz und regionale Unterschiede. Die digitale Transformation bringt sowohl Effizienzgewinne als auch neue Anforderungen für Gesellschaft und Umwelt.

Wichtige Erkenntnisse

Digitale Technologien verbinden Energie, Verkehr, Wasser und Gebäude und machen Städte effizienter, nachhaltiger und lebenswerter.

Klimawandel, Urbanisierung und Nachhaltigkeit treiben den Wandel der Infrastruktur und erfordern intelligente, widerstandsfähige Lösungen.

Moderne Technologien wie IoT, Künstliche Intelligenz und 5G ermöglichen eine bessere Steuerung und Überwachung von Infrastrukturen in Echtzeit.

Datenschutz, Cybersicherheit und Interoperabilität sind wichtige Herausforderungen, die mit gezielten Investitionen und Standards gemeistert werden müssen.

Smart Cities und digitale Infrastruktur schaffen neue Chancen für Wirtschaft und Umwelt und verbessern die Lebensqualität für alle Menschen.

Treiber des Wandels

Klimawandel

Klimawandel stellt einen der stärksten Treiber für die Transformation von Infrastruktur dar. Prognosen zeigen, dass Fluten in der EU bis zum Ende des Jahrhunderts jährliche Schäden zwischen sieben und 15 Milliarden Euro verursachen können. In Deutschland schätzen Studien die klimabedingten Kosten bis 2050 auf 20 bis 70 Milliarden Euro pro Jahr. Diese Summen entsprechen bis zu 1,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Der IPCC hebt hervor, dass extreme Wetterereignisse wie Fluten, Dürren und Stürme erhebliche Schäden an kritischer Infrastruktur verursachen. Besonders betroffen sind Pipelines, Stromleitungen, Straßen und Flughäfen. Die folgende Tabelle zeigt, wie verschiedene Sektoren vom Klimawandel beeinflusst werden:

Urbanisierung

Urbanisierung schreitet weltweit voran und stellt Städte vor große Herausforderungen. In vielen Schwellen- und Entwicklungsländern verdoppelt sich die Einwohnerzahl innerhalb weniger Jahre. Daressalam wuchs beispielsweise von drei auf sechs Millionen Menschen. Die Infrastruktur stößt dabei an ihre Belastungsgrenzen. Die Zahl der Slumbewohner steigt jährlich um etwa zehn Prozent. In europäischen Metropolen wie London, Brüssel und Warschau sind bis zu 40 Prozent der Straßen während der Rush-Hour überlastet. Diese Entwicklungen zeigen, dass innovative Lösungen wie nachhaltige Technologien und Digitalisierung notwendig werden, um die Lebensqualität in Städten zu sichern.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit gewinnt als Treiber der digitalen Transformation an Bedeutung. Unternehmen setzen verstärkt auf digitale Technologien, um Ressourcen zu schonen und Prozesse zu optimieren. Methoden wie Roadmapping, Cost Engineering und Reifegradchecks ermöglichen die quantitative Messung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Digitalisierung unterstützt die Analyse großer Datenmengen und fördert Effizienzsteigerungen. Smarte Sensorik reduziert Ausschussmengen und senkt den Ressourcenverbrauch. Unternehmen profitieren von einer verbesserten Umwelt- und Ressourceneffizienz sowie einem positiven Image. Digitale Lösungen schaffen eine transparente Datenbasis, die eine gezielte Steuerung und Kontrolle von Nachhaltigkeitszielen ermöglicht.

Intelligente Infrastruktur

Intelligente Infrastruktur beschreibt die moderne Vernetzung und Steuerung von Strom, Wärme, Mobilität, Kommunikation und Gebäuden. Sie nutzt digitale Technologien, um Effizienz, Nachhaltigkeit und Resilienz zu steigern. Städte und Regionen profitieren von dieser Entwicklung, da sie Ressourcen besser nutzen und auf Herausforderungen wie Klimawandel oder Urbanisierung reagieren können.

Eine intelligente Infrastruktur ist für die Wirtschaft und Gesellschaft von zentraler Bedeutung. Städte erwirtschaften heute rund 80 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts. Bis 2050 werden fast 2,5 Milliarden Menschen zusätzlich in Städten leben. Diese Entwicklung erfordert nachhaltige und widerstandsfähige Systeme. Investitionen in Höhe von 15 Billionen US-Dollar sind weltweit notwendig, um die Infrastruktur an neue Anforderungen anzupassen. Intelligente Systeme helfen, diese Mittel gezielt einzusetzen und die Lebensqualität zu sichern.

Tipp: Intelligente Infrastruktur sorgt dafür, dass Städte und Gemeinden auch in Zukunft lebenswert bleiben.

Vernetzung von Sektoren

Die intelligente Infrastruktur verbindet verschiedene Sektoren miteinander. Stromnetze, Verkehrssysteme, Gebäude und Kommunikationsnetze arbeiten heute enger zusammen als je zuvor. Diese Integration ermöglicht neue Lösungen für Energieeffizienz, Mobilität und Lebensqualität.

In deutschen Städten überwachen intelligente Ladesäulen für Elektrofahrzeuge den Energieverbrauch und ermöglichen eine einfache Abrechnung. Öffentliche Verkehrsmittel bieten WLAN, damit Fahrgäste unterwegs arbeiten oder kommunizieren können. Digitale Anzeigetafeln und Apps liefern Echtzeitinformationen, die die Reiseplanung erleichtern. Kontaktloses Ticketing beschleunigt den Zugang zu Bussen und Bahnen. Smart Grids steuern die Energieversorgung und passen sich flexibel an den Bedarf an. Öffentliche Gebäude nutzen intelligente Systeme, um Strom und Wärme zu sparen.

Telemedizinische Lösungen verbessern die Gesundheitsversorgung und machen sie effizienter.

Vernetzte Gesundheitsdienste zeigen, wie verschiedene Sektoren erfolgreich zusammenarbeiten.

Die Deutsche Bahn hat S-Bahn-Fahrzeuge mit moderner Übertragungstechnik ausgestattet. In Stuttgart profitieren Fahrgäste von kostenlosem WLAN auf mehreren Linien. Das Projekt steigert die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs und sammelt wichtige Nutzerdaten für die Weiterentwicklung.

Diese Beispiele zeigen, wie intelligente Infrastruktur die Sektorgrenzen auflöst und neue Möglichkeiten schafft.

Smart Cities

Smart Cities setzen auf intelligente Infrastruktur, um das Leben der Menschen zu verbessern. Sie nutzen Sensoren, Datenanalysen und digitale Plattformen, um Verkehrsflüsse zu steuern, Energie zu sparen und die Umwelt zu schützen. In Boston und Bogotá verlieren Pendler viele Stunden im Stau. Intelligente Verkehrssysteme helfen, diese Zeiten deutlich zu reduzieren. Dallas konnte durch digitale Lösungen fast 90 Stunden pro Jahr und Pendler einsparen.

LED-Straßenbeleuchtung senkt den Energieverbrauch und spart Millionen Dollar jährlich. Intelligente Wassersysteme nutzen Wetterdaten, um sich auf Stürme vorzubereiten und Schäden zu vermeiden. Smart Cities setzen auf nachhaltige Technologien, um Kosten zu senken und die Umweltbelastung zu verringern.

Die Zahl der Megastädte wächst weltweit. Bis 2030 wird es 43 Städte mit mehr als zehn Millionen Einwohnern geben. Smart Cities brauchen deshalb intelligente Infrastruktur, um Herausforderungen wie Urbanisierung, Klimawandel und Ressourcenknappheit zu meistern. Sie bieten innovative Lösungen, die das Leben sicherer, effizienter und nachhaltiger machen.

Anwendungsfelder

Energie

Digitale Lösungen verändern die Energiebranche grundlegend. Smart Grids steuern Stromflüsse flexibel und passen sich dem Verbrauch an. Sensoren und intelligente Zähler erfassen Daten in Echtzeit. Unternehmen nutzen Cloud-Computing, um große Datenmengen zu analysieren und Prozesse zu optimieren. Studien zeigen, dass Cloud-Computing die Produktivität in Industrieunternehmen steigert. Die folgende Tabelle fasst zentrale Erkenntnisse zusammen:

Intelligente Infrastruktur ermöglicht eine nachhaltige Energieversorgung und unterstützt die Integration erneuerbarer Energien.

Verkehr

Digitale Verkehrssysteme verbessern die Mobilität in Städten. Sensoren, Kameras und Telematiksysteme liefern Echtzeitdaten. Verkehrsflüsse lassen sich gezielt steuern. Studien aus Frankreich und Deutschland belegen die Vorteile:

Eine französische Studie prognostiziert eine Reduktion des Lieferverkehrsanteils von 60 % auf unter 50 % bis 2020 durch digitale Steuerung.

In Kassel reduzierte der Einsatz von Telematiksystemen die Fahrten zur Innenstadtbelieferung auf vier pro Tag.

Echtzeitdaten und prädiktive Auswertungen optimieren die Mobilität und senken Emissionen.

Diese Systeme erhöhen die Effizienz und verbessern die Lebensqualität in urbanen Räumen.

Wasser

Smarte Wasserwirtschaft nutzt Sensoren und digitale Plattformen. Sie überwacht Wasserqualität, erkennt Leckagen frühzeitig und steuert den Verbrauch. Städte setzen auf intelligente Systeme, um Wasserverluste zu minimieren und Ressourcen zu schonen. Digitale Lösungen ermöglichen eine schnelle Reaktion auf Störungen und sichern die Versorgung auch bei Extremwetter.

Gebäude

Vernetzte Gebäude bieten Komfort und Effizienz. Intelligente Steuerungen regeln Heizung, Licht und Sicherheit. Nutzer profitieren von geringeren Energiekosten und mehr Transparenz. Digitale Plattformen ermöglichen die Fernüberwachung und Wartung. Smarte Gebäude tragen zur Nachhaltigkeit bei und erhöhen den Wert von Immobilien.

Digitale Lösungen in Energie, Verkehr, Wasser und Gebäuden steigern Effizienz, fördern Nachhaltigkeit und verbessern die Lebensqualität.

Technologien

IoT

Das Internet der Dinge (IoT) bildet das Rückgrat vieler moderner Anwendungen in der intelligenten Infrastruktur. Sensoren und vernetzte Geräte sammeln kontinuierlich Daten aus Stromnetzen, Verkehrssystemen und Gebäuden. Diese Echtzeitinformationen ermöglichen eine präzise Steuerung und Überwachung. Städte setzen IoT-Lösungen ein, um Energieflüsse zu optimieren, Störungen frühzeitig zu erkennen und Wartungsarbeiten effizient zu planen. Durch die Integration von IoT in Versorgungsnetze steigt die Ausfallsicherheit und die Ressourcennutzung verbessert sich deutlich.

Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz (KI) analysiert große Datenmengen und erkennt Muster, die für den Menschen schwer zugänglich sind. Sie unterstützt die Vorhersage von Verkehrsströmen, den Energiebedarf und die Wartung von Anlagen. KI-basierte Systeme steuern Ampeln, optimieren Heizungsanlagen und helfen bei der Planung von Infrastrukturprojekten. Unternehmen profitieren von automatisierten Prozessen und einer verbesserten Entscheidungsfindung. KI trägt dazu bei, intelligente Infrastruktur widerstandsfähiger und nachhaltiger zu gestalten.

5G

Der Mobilfunkstandard 5G ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung. Er bildet die Grundlage für Anwendungen wie autonomes Fahren, vernetzte Fabriken und smarte Städte. 5G-Netze übertragen große Datenmengen in Echtzeit und unterstützen Millionen von Geräten gleichzeitig. Diese Technologie verbessert die Kommunikation zwischen Sensoren, Fahrzeugen und Steuerzentralen. Städte profitieren von einer höheren Netzkapazität und geringeren Latenzzeiten, was neue digitale Dienste ermöglicht.

Digitale Zwillinge

Digitale Zwillinge simulieren und überwachen Infrastrukturprojekte in Echtzeit. In der Wasserwirtschaft zeigen Simulationen, dass proaktives Management von Pumpstationen während Trockenperioden bis zu zehn Prozent Energie einspart. Sensoren ermöglichen die frühzeitige Erkennung von Ausfällen und erhöhen die Versorgungssicherheit. Experten entwickeln digitale Zwillinge, die mit KI und Wetterdaten die Wasserversorgung optimieren und die Integration erneuerbarer Energien verbessern. Diese Anwendungen senken Risiken, steigern die Resilienz und sparen Kosten.

Digitale Zwillinge fördern die Bürgerbeteiligung und ermöglichen eine präzise Planung. Städte wie Helsinki, Rotterdam und Singapur nutzen diese Technologie, um Energieverbrauch, Verkehr und Stadtentwicklung effizient zu steuern.

Intelligente Infrastruktur profitiert maßgeblich von diesen Technologien. Sie ermöglichen Echtzeitüberwachung, Fernsteuerung, Simulation und Optimierung komplexer Systeme.

Herausforderungen

Cybersicherheit

Digitale Systeme stehen zunehmend im Fokus von Cyberangriffen. Hacker greifen kritische Infrastrukturen wie Energieversorgung, Verkehr oder Gesundheitswesen gezielt an. Unternehmen und Behörden müssen ihre Netzwerke und Daten aktiv schützen. Moderne Sicherheitstechnologien erkennen Bedrohungen frühzeitig und verhindern größere Schäden. Regelmäßige Schulungen der Mitarbeitenden stärken das Bewusstsein für Risiken. Die Sicherheit digitaler Infrastrukturen bleibt eine zentrale Aufgabe für alle Beteiligten.

Datenschutz

Datenschutz stellt eine der größten Herausforderungen bei digitalen Infrastrukturprojekten dar. Viele Unternehmen in Deutschland sehen die Notwendigkeit, ihre digitale Souveränität zu stärken. Laut einer Bitkom-Studie fordern 96 % der befragten Unternehmen weniger Abhängigkeit von US-Anbietern. Die folgende Tabelle zeigt zentrale Kennzahlen zu Datenschutz und digitaler Souveränität:

Fast 45 % der Nutzer außereuropäischer Cloud-Anbieter planen, ihre Kapazitäten in Europa auszubauen. Datenschutz und Datensouveränität beeinflussen die Strategien von Unternehmen und Behörden maßgeblich.

Interoperabilität

Die Integration neuer Technologien in bestehende Systeme bereitet vielen Organisationen Schwierigkeiten. In Gesundheitseinrichtungen erhalten 60 % doppelte, unvollständige oder nutzlose Daten von anderen Stellen. 69 % berichten von Problemen bei der Integration externer Daten. Mehr als die Hälfte der IT-Leiter plant, die Ausgaben für Interoperabilität zu erhöhen. Datensilos und proprietäre Formate erschweren die Zusammenarbeit zwischen alten und neuen Systemen. Eine bessere Standardisierung und offene Schnittstellen können diese Hürden abbauen.

Tipp: Einheitliche Datenformate und offene Schnittstellen fördern die Zusammenarbeit und senken Integrationskosten.

Investitionen

Der Ausbau digitaler Infrastrukturen erfordert hohe Investitionen. Öffentliche Mittel und private Gelder fließen in Glasfasernetze, Rechenzentren und neue Technologien. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Finanzierungsbedarf und die Investitionsstrategien in Deutschland:

Privatwirtschaftlicher Ausbau, Kooperationen und gezielte Förderprogramme bilden die Basis für eine zukunftsfähige digitale Infrastruktur.

Ausblick

Chancen

Digitale Infrastruktur bietet zahlreiche Chancen für Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft. Unternehmen steigern ihre Effizienz durch intelligente Systeme. In der Landwirtschaft ermöglichen Präzisionsverfahren Einsparungen von bis zu 80 % bei Pflanzenschutzmitteln und eine Reduktion von Stickstoffrückständen um bis zu 50 %. Spurführungstechnologien senken den Energieverbrauch im Pflanzenbau um 17 %. Feldroboter mit Solarzellen arbeiten emissionsfrei. Umweltmonitoring mit Sensoren und Drohnen verbessert die Erfassung von Biodiversität und Umweltparametern.

Smart Farming und vernetzte Städte schaffen neue Geschäftsmodelle und erhöhen die Lebensqualität.

Zukunftsanalysen nutzen qualitative und quantitative Szenarien, Cross-Impact-Bilanz-Analysen sowie Horizon Scanning. Diese Methoden helfen, Trends und potenzielle Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und strategisch zu steuern.

Risiken

Digitale Transformation birgt auch Risiken. Effizienzsteigerungen führen manchmal zu Rebound-Effekten, die Einsparungen relativieren. Studien zeigen, dass Digitalisierung den Personalbedarf verändert. Weniger qualifizierte Arbeitskräfte verlieren Stellen, während die Nachfrage nach Spezialisten steigt. Soziale Ungleichheiten können sich verschärfen.

Empirische Untersuchungen zu negativen Effekten sind noch selten. Theoretische Analysen warnen vor wachsender Einkommensungleichheit, neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen durch Cyber-Kriminalität und regionalen Disparitäten. Der öffentliche Sektor steht vor der Aufgabe, Verwaltung und rechtliche Rahmenbedingungen an die digitale Infrastruktur anzupassen.

Empfehlungen

Digitale Technologien entfalten ihr volles Potenzial nur mit passenden politischen und sozialen Rahmenbedingungen. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sollten gemeinsam Standards für Datenschutz, Interoperabilität und Cybersicherheit setzen. Investitionen in Bildung und Qualifizierung sichern die Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen.

Eine vorausschauende Planung mit Szenarien, Trendanalysen und Horizon Scanning stärkt die Resilienz und Nachhaltigkeit digitaler Infrastruktur.

Städte und Unternehmen profitieren, wenn sie Innovationen offen begegnen und Risiken aktiv steuern. Nur so gelingt der Wandel zu einer intelligenten, nachhaltigen und zukunftsfähigen Infrastruktur.

Digitale Technologien verändern Städte, Unternehmen und das tägliche Leben. Sie bieten neue Wege, Ressourcen effizient zu nutzen und Umweltbelastungen zu senken. Wer heute in nachhaltige Lösungen investiert, gestaltet aktiv die Zukunft. Jede Entscheidung für Innovation stärkt die Wettbewerbsfähigkeit und sichert Lebensqualität. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Verantwortung zu übernehmen und Fortschritt zu ermöglichen.

FAQ

Was versteht man unter intelligenter Infrastruktur?

Intelligente Infrastruktur nutzt digitale Technologien, um Strom, Verkehr, Wasser und Gebäude effizient zu steuern. Sensoren und Datenanalysen helfen, Ressourcen zu sparen und Prozesse zu optimieren. Städte und Unternehmen profitieren von mehr Effizienz und Nachhaltigkeit.

Welche Vorteile bietet die Digitalisierung für Städte?

Digitale Lösungen verbessern die Verkehrssteuerung, senken Energieverbrauch und erhöhen die Lebensqualität. Smart Cities nutzen Daten, um schneller auf Probleme zu reagieren. Bürger erleben mehr Komfort und Sicherheit im Alltag.

Wie schützt man digitale Infrastruktur vor Cyberangriffen?

Unternehmen setzen moderne Sicherheitstechnologien ein. Sie schulen Mitarbeitende regelmäßig und überwachen Netzwerke rund um die Uhr. Starke Passwörter und Verschlüsselung schützen sensible Daten. Behörden entwickeln Notfallpläne für den Ernstfall.

Welche Rolle spielt Künstliche Intelligenz in der Infrastruktur?

Künstliche Intelligenz analysiert große Datenmengen. Sie erkennt Muster und trifft Vorhersagen. Städte nutzen KI, um Verkehrsflüsse zu steuern oder Energiebedarf zu planen. Unternehmen profitieren von automatisierten Prozessen und besseren Entscheidungen.