Städte stehen vor enormen Herausforderungen durch Klimawandel, Luftverschmutzung und Ressourcenknappheit. GreenTech Smart Cities nutzen innovative Technologien wie hochpräzise Umweltsensoren, die in Echtzeit Daten zu Luftqualität und Umweltgesundheit liefern. Diese digitalen Lösungen ermöglichen es Stadtverwaltungen, Unternehmen und Immobilienentwicklern, Nachhaltigkeitsmaßnahmen gezielt zu steuern und deren Fortschritt messbar zu machen. Die Auszeichnung von 90green als Halbfinalist des Hessischen Gründerpreises 2025 zeigt, welche gesellschaftliche Wirkung moderne Technologie bereits entfaltet. Engagierte Bürgerinnen und Bürger, Stadtplaner sowie Entscheider gestalten so aktiv den Wandel zu einer nachhaltigen Stadt.

Wichtige Erkenntnisse

GreenTech Smart Cities nutzen erneuerbare Energien, smarte Netze und energieeffiziente Technologien, um Städte sauberer und nachhaltiger zu machen.

Digitale Werkzeuge wie Sensoren, Künstliche Intelligenz und digitale Zwillinge helfen, Umwelt und Energieverbrauch in Echtzeit zu überwachen und zu steuern.

Bürgerbeteiligung und Bildung sind entscheidend, damit Menschen aktiv an der Gestaltung ihrer klimafreundlichen Stadt mitwirken können.

Erfolgreiche GreenTech-Projekte brauchen Zusammenarbeit zwischen Politik, Wirtschaft, Forschung und Bevölkerung sowie klare Förderungen und Regeln.

Trotz Herausforderungen wie Kosten und Technik bieten GreenTech Smart Cities große Chancen für mehr Lebensqualität und Umweltschutz.

GreenTech Smart Cities: Technologien

GreenTech Smart Cities setzen auf eine Vielzahl moderner Technologien, um Städte nachhaltiger und lebenswerter zu gestalten. Während Cleantech vor allem auf die Reduktion von Emissionen und Schadstoffen in bestehenden Prozessen abzielt, umfasst GreenTech zusätzlich die Entwicklung neuer, umweltfreundlicher Lösungen und deren Integration in das urbane Leben. Die folgenden Technologien bilden das Rückgrat klimafreundlicher Städte.

Erneuerbare Energien

Erneuerbare Energien wie Solar-, Wind- und Wasserkraft spielen eine zentrale Rolle für GreenTech Smart Cities. Sie ermöglichen eine dezentrale, saubere Energieversorgung und reduzieren die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Photovoltaikanlagen auf Dächern, Windturbinen am Stadtrand und kleine Wasserkraftwerke in urbanen Flüssen liefern Strom direkt vor Ort. Intelligente Steuerungssysteme passen die Energieerzeugung an den aktuellen Bedarf an. So entsteht ein flexibles, nachhaltiges Energiesystem, das den CO₂-Ausstoß deutlich senkt. Viele Städte fördern zudem die Integration von Batteriespeichern, um überschüssige Energie zu speichern und bei Bedarf bereitzustellen.

Smarte Netze

Smarte Netze, auch Smart Grids genannt, bilden das Nervensystem moderner Städte. Sie verbinden Erzeuger, Speicher und Verbraucher digital miteinander. Sensoren und Datenanalysen ermöglichen eine präzise Steuerung und Überwachung des Stromflusses. In Deutschland nutzt das Fraunhofer ISE Geodatenanalysen, um synthetische Stromnetze zu modellieren und realistische Verbrauchsprofile zu erstellen. Zeitreihenbasierte Netzanalysen helfen, Steuerungskonzepte zu bewerten und variable Netzentgelte festzulegen. Projekte wie DiGO, MAPSEN und straZNP entwickeln Methoden zur Optimierung von Verteilnetzen, insbesondere mit Blick auf dezentrale Erzeuger und Speicher.

In Ulm und Skellefteå arbeiten Forscher an kooperativen Steuerungsstrategien für hybride Energienetze, die in bestehende ICT-Infrastrukturen integriert werden.

Das Projekt NETCHECK-PV kombiniert Photovoltaik und Batteriespeicher, um den Eigenverbrauch zu erhöhen und das Stromnetz zu entlasten.

NATHAN PV nutzt Dachpotentialanalysen und Wetterdaten für vorausschauende Netzplanung.

Quartierspeicher-Projekte untersuchen, wie Batteriespeicher in Stadtquartieren Solarstrom effizient speichern und nutzen.

ORPHEUS optimiert hybride Energienetze durch kooperative Steuerung und meteorologische Daten, um Effizienz und CO₂-Reduktion zu steigern.

Diese Beispiele zeigen, wie GreenTech Smart Cities durch smarte Netze die Energieverteilung optimieren und Versorgungssicherheit gewährleisten.

Energieeffizienz

Energieeffiziente Technologien senken den Energieverbrauch in Städten erheblich. Moderne Gebäude nutzen Wärmerückgewinnung, intelligente Heizungssteuerungen und LED-Beleuchtung. Digitale Lösungen analysieren den Energiebedarf und passen den Verbrauch automatisch an. Das Netzwerk „Infralab Energy Efficiency 2.0“ strebt eine jährliche Endenergieeinsparung von fast 16.000 MWh an. Im Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE2) fördern Projekte die Umstellung auf Fernwärme und energieeffiziente Produktionsprozesse. In Berlin-Brandenburg setzen Initiativen auf Umwelt- und Abwärmenutzung sowie innovative Speicher- und Verteilungstechnologien. Diese Maßnahmen tragen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen und zur Schonung von Ressourcen bei. GreenTech Smart Cities profitieren von diesen Fortschritten, da sie den Energiebedarf senken und gleichzeitig den Komfort für die Bewohner erhöhen.

Urbane Begrünung

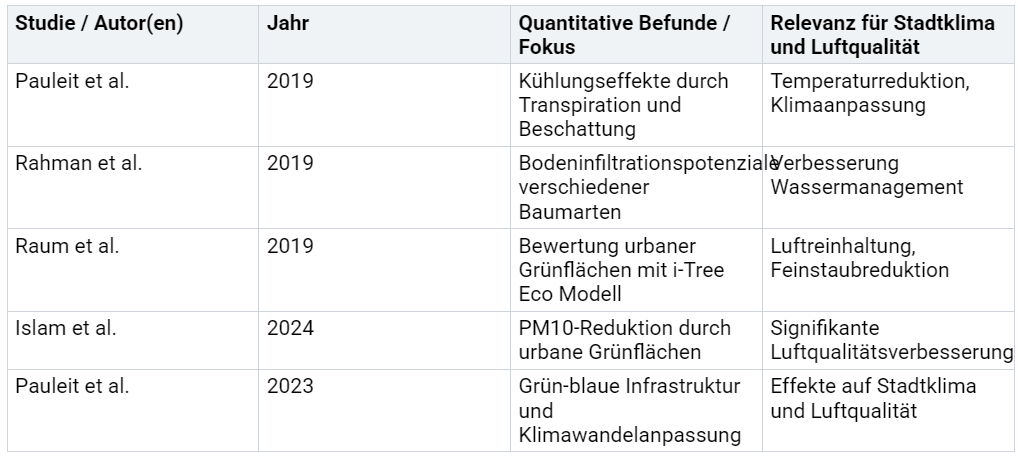

Urbane Begrünung verbessert das Stadtklima und die Luftqualität messbar. Bäume, Parks und begrünte Dächer kühlen die Umgebung, filtern Schadstoffe und speichern Wasser. Zahlreiche Studien belegen die positiven Effekte:

Stadtbäume zeigen direkte Kühlungseffekte und verbessern die Wasserretention. Begrünte Flächen reduzieren Feinstaub und tragen zur Anpassung an den Klimawandel bei. GreenTech Smart Cities integrieren diese Maßnahmen gezielt in die Stadtplanung, um die Lebensqualität zu steigern und die Umwelt zu schützen.

Digitalisierung & Natur

Bio-inspirierte Lösungen

Bio-inspirierte Lösungen bringen die Prinzipien der Natur in die Stadtentwicklung. Ingenieure und Stadtplaner beobachten natürliche Prozesse und übertragen diese auf technische Systeme. Sie entwickeln Fassaden, die wie Blätter Wasser speichern oder Schadstoffe filtern. Architekten nutzen das Vorbild von Termitenhügeln, um Gebäude mit natürlicher Belüftung zu entwerfen. Städte wie Singapur setzen auf vertikale Gärten, die das Mikroklima verbessern. Forschende aus der EU fördern Projekte, die Schwämme als Vorbild für Regenwassermanagement nutzen. Diese Ansätze verbinden Technologie und Ökologie und schaffen nachhaltige Lebensräume.

Tipp: Bio-inspirierte Innovationen senken nicht nur Emissionen, sondern steigern auch die Lebensqualität in urbanen Räumen.

Digitale Zwillinge

Digitale Zwillinge bilden Städte virtuell ab. Sie erfassen Daten aus Sensoren, Drohnen und Satelliten. Stadtverwaltungen nutzen diese Modelle, um Verkehrsflüsse, Energieverbrauch und Luftqualität in Echtzeit zu überwachen. Digitale Zwillinge helfen, Szenarien für den Klimaschutz zu simulieren. Sie zeigen, wie neue Grünflächen oder Solaranlagen das Stadtklima beeinflussen. In Hamburg testet das Projekt "Digital City Twin" die Optimierung von Verkehrsströmen und Energieversorgung. Digitale Zwillinge unterstützen schnelle und fundierte Entscheidungen für eine nachhaltige Stadtentwicklung.

KI & Daten

Künstliche Intelligenz (KI) und Datenanalyse optimieren viele Prozesse in Smart Cities. Sensoren messen Luftqualität, Lärm und Wasserverbrauch. KI-Systeme erkennen Muster und schlagen Maßnahmen vor. Städte wie Kopenhagen nutzen KI, um den Energiebedarf vorherzusagen und Ressourcen effizient zu verteilen. EU-geförderte Urban Tech Projekte setzen KI für Umweltmonitoring und Leckageerkennung im Wassernetz ein. Datenplattformen bündeln Informationen und machen sie für Bürger und Verwaltung zugänglich.

KI unterstützt die Planung von Radwegen.

Daten helfen, Hitzeinseln zu identifizieren.

Sensorik ermöglicht eine schnelle Reaktion auf Umweltprobleme.

Diese Technologien machen Städte widerstandsfähiger und nachhaltiger.

Gesellschaft & Teilhabe

Bürgerbeteiligung

Bürgerinnen und Bürger spielen eine zentrale Rolle bei der Entwicklung klimafreundlicher Städte. Digitale Beteiligungsplattformen ermöglichen es ihnen, Ideen einzubringen und über Projekte abzustimmen. Viele Städte setzen auf Online-Umfragen, Bürgerforen und Apps, um Rückmeldungen zu sammeln. Diese Tools fördern Transparenz und stärken das Vertrauen in die Verwaltung. In Wien nutzen Stadtplaner digitale Karten, um Vorschläge für neue Radwege zu sammeln. Bürgerinnen und Bürger sehen so direkt, wie ihre Beiträge die Stadt verändern. Beteiligung schafft Akzeptanz und beschleunigt die Umsetzung nachhaltiger Maßnahmen.

Smarte Services

Smarte Services optimieren städtische Prozesse und steigern die Lebensqualität. Sensoren überwachen Grünflächen, Straßenbeleuchtung und Abfallentsorgung. Die Verwaltung erhält so aktuelle Daten und kann schneller reagieren. Ein Beispiel aus der urbanen Grüninfrastruktur zeigt den wirtschaftlichen Nutzen: Der monetäre Wert der Ökosystemdienstleistungen übersteigt die Pflegekosten um 1,5 Millionen Rubel. Investitionen in smarte Technologien zahlen sich aus und schaffen einen messbaren Mehrwert für die Stadt. Smarte Services reduzieren zudem den Ressourcenverbrauch und verbessern die Effizienz. Städte profitieren von automatisierten Meldesystemen für Schäden oder Störungen. Bürgerinnen und Bürger erleben eine moderne, serviceorientierte Verwaltung.

Bildung & Bewusstsein

Bildung und Bewusstsein bilden das Fundament für nachhaltige Stadtentwicklung. Schulen, Vereine und Initiativen vermitteln Wissen über Klimaschutz und GreenTech. Workshops und Stadtführungen machen Umweltthemen erlebbar. Digitale Lernplattformen bieten interaktive Inhalte zu Energie, Mobilität und Recycling. Kinder und Jugendliche lernen, wie sie selbst zum Klimaschutz beitragen können. Erwachsene erhalten Informationen zu Förderprogrammen und nachhaltigem Konsum. Bildung fördert ein gemeinsames Verständnis und motiviert zur aktiven Mitgestaltung.

Tipp: Wer Wissen teilt, gestaltet die Zukunft der Stadt aktiv mit.

GreenTech Smart Cities weltweit

Vorreiterstädte

Viele Städte weltweit setzen Maßstäbe bei der Umsetzung von GreenTech Smart Cities. Sie entwickeln innovative Lösungen, um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über zentrale Initiativen und Statistiken:

Die Stadt Rosenheim nutzt beispielsweise eine offene urbane Datenplattform, um Verkehrsflüsse mit KI zu optimieren. Dort kommen Machine-Learning-Algorithmen zum Einsatz, die Prognosen in Echtzeit ermöglichen.

Innovative Projekte

Innovative Projekte treiben die Entwicklung von GreenTech Smart Cities voran. In Europa und weltweit entstehen zahlreiche Initiativen mit messbaren Erfolgen:

Act!onHeat unterstützt 120 Kommunen bei der Planung nachhaltiger Wärmenetze. 30 Machbarkeitsstudien und 15 Projekte mit Finanzierungsoptionen zeigen die Skalierbarkeit.

Die Morgenstadt Global Smart Cities Initiative misst CO₂-Reduktionen in Modellstädten in Indien, Mexiko und Peru.

Projekte wie SONNET und PATH2LC fördern soziale Innovationen und die Vernetzung von Akteuren.

Digitale Zwillinge kommen in Städten wie Las Rozas, Dublin, Tampere und Istanbul zum Einsatz. Sie ermöglichen neue Anwendungen für Verkehrsmanagement und Energieeffizienz.

Diese Projekte zeigen, wie Städte weltweit voneinander lernen und gemeinsam Lösungen entwickeln.

Erfolgsfaktoren

Drei Faktoren bestimmen den Erfolg von GreenTech Smart Cities:

Skalierung: Erfolgreiche Projekte lassen sich auf andere Städte übertragen. Die Zusammenarbeit zwischen Städten und Regionen beschleunigt die Verbreitung.

Zusammenarbeit: Öffentliche und private Akteure arbeiten eng zusammen. Plattformen wie die C40 Cities Climate Leadership Group fördern den Austausch.

Politische Rahmenbedingungen: Klare Ziele, Förderprogramme und gesetzliche Vorgaben schaffen Planungssicherheit. Städte wie Singapur und Kopenhagen profitieren von langfristigen Strategien.

Tipp: Städte, die Innovationen offen aufnehmen und Kooperationen fördern, gestalten die klimafreundliche Stadt der Zukunft.

Herausforderungen

Skalierung

Viele Städte stehen vor der Aufgabe, erfolgreiche GreenTech-Lösungen aus Pilotprojekten in den Regelbetrieb zu überführen. Die Skalierung nachhaltiger Technologien bringt technische, wirtschaftliche und soziale Hürden mit sich. Verschiedene Fallstudien und Projekte liefern wichtige Erkenntnisse:

Eine Fallstudie in Herten (Popovski et al. 2019) zeigt, dass große Wärmepumpen hohe Investitionskosten und komplexe technische Anforderungen verursachen.

Das Projekt SCHACH untersucht, warum Energieinfrastrukturprojekte oft scheitern, und entwickelt Strategien zur Überwindung von Skalierungsproblemen.

WÄRME4ALLE setzt auf sozialverträgliche und partizipative Ansätze, um soziale und organisatorische Barrieren bei der Wärmewende in Quartieren zu adressieren.

Die Morgenstadt Global Smart Cities Initiative begleitet Städte in Indien, Mexiko und Peru und liefert empirische Daten zu Herausforderungen und Erfolgsfaktoren bei der Skalierung von GreenTech-Lösungen.

Verschiedene Methoden wie sozioökonomische Bewertungen, Akzeptanzbefragungen und simulationsbasierte Analysen erfassen technische, wirtschaftliche und soziale Aspekte der Skalierung.

Statistische Daten aus diesen Studien beleuchten Kostenstrukturen, Akzeptanzgrade und Effizienzpotenziale. Diese Faktoren entscheiden über den Erfolg der Skalierung.

Zusammenarbeit

Erfolgreiche GreenTech Smart Cities entstehen durch enge Kooperation zwischen Stadtverwaltungen, Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Bürgern. Unterschiedliche Interessen und Kommunikationswege erschweren oft die Zusammenarbeit. Viele Projekte zeigen, dass regelmäßiger Austausch und gemeinsame Zieldefinitionen den Fortschritt beschleunigen. Digitale Plattformen und offene Daten fördern Transparenz und Vertrauen. Städte, die auf Partnerschaften setzen, können Innovationen schneller umsetzen und voneinander lernen.

Hinweis: Gemeinsame Projekte und Netzwerke stärken die Innovationskraft und erhöhen die Akzeptanz neuer Technologien.

Politik & Förderung

Politische Rahmenbedingungen und gezielte Förderprogramme bilden das Fundament für nachhaltige Stadtentwicklung. Klare gesetzliche Vorgaben schaffen Planungssicherheit für Investoren und Kommunen. Fördermittel ermöglichen die Umsetzung innovativer Projekte, die ohne Unterstützung oft nicht realisierbar wären. Städte profitieren von nationalen und europäischen Programmen, die GreenTech-Initiativen finanziell und organisatorisch unterstützen. Eine langfristige Strategie und flexible Anpassung an neue Herausforderungen sichern den Erfolg. Nur mit einer starken politischen Rückendeckung können Städte den Wandel zur klimafreundlichen Smart City meistern.

GreenTech Smart Cities zeigen viele Wege zur klimafreundlichen Stadt. Sie verbinden innovative Technologien mit gesellschaftlicher Teilhabe. Städte profitieren von erneuerbaren Energien, smarter Infrastruktur und digitaler Bildung. Neue Projekte schaffen Chancen für nachhaltiges Wachstum. Jede Person kann den Wandel aktiv mitgestalten. Zukunft entsteht dort, wo Menschen gemeinsam Verantwortung übernehmen und Innovationen nutzen.

FAQ

Was versteht man unter einer Smart City?

Eine Smart City nutzt digitale Technologien, um das Leben der Menschen zu verbessern. Sensoren, Datenanalysen und intelligente Systeme steuern Energie, Verkehr und Umwelt. Städte werden effizienter, nachhaltiger und lebenswerter.

Welche Vorteile bieten GreenTech-Lösungen für Städte?

GreenTech-Lösungen senken Emissionen, sparen Energie und verbessern die Luftqualität. Sie fördern erneuerbare Energien und schaffen neue Arbeitsplätze. Städte profitieren von mehr Lebensqualität und geringeren Betriebskosten.

Wie können Bürgerinnen und Bürger an Smart-City-Projekten teilnehmen?

Digitale Plattformen, Apps und Bürgerforen ermöglichen aktive Beteiligung. Menschen bringen Ideen ein, stimmen über Projekte ab oder testen neue Services. Beteiligung stärkt das Gemeinschaftsgefühl und beschleunigt Innovationen.

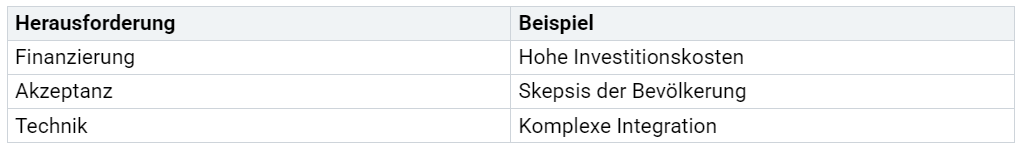

Welche Herausforderungen gibt es bei der Umsetzung von GreenTech in Städten?

Städte müssen Lösungen für diese Hürden finden, um erfolgreich zu sein.