Innovative Lösungen im Bereich Smart Parking verändern die Städte von heute. Neue Systeme wie Parquery erfassen in Echtzeit, welche Parkplätze frei sind. Fahrer profitieren, weil sie schneller einen Platz finden. Eine aktuelle Statistik zeigt, dass Parkplatzsuchende etwa 30 % der innerstädtischen Staus verursachen. Moderne Smart Parking-Technologien können diesen Anteil deutlich senken. Städte gewinnen dadurch an Lebensqualität, weil der Verkehrsfluss besser wird und weniger Straßen blockiert sind.

Wichtige Erkenntnisse

Smart Parking hilft Städten, Staus zu reduzieren und die Parkplatzsuche deutlich zu verkürzen.

Moderne Sensoren und Apps zeigen in Echtzeit freie Parkplätze und erleichtern das Finden eines Platzes.

Durch Smart Parking sparen Autofahrer Zeit, Geld und reduzieren den CO2-Ausstoß.

Digitale Parksysteme verbessern die Lebensqualität in Städten und fördern umweltfreundliche Mobilität.

Zukunftstrends wie autonomes Parken und smarte Vernetzung machen das Parken noch einfacher und nachhaltiger.

Bedeutung

Herausforderungen

Städte stehen vor großen Problemen im Bereich Parkraummanagement. Immer mehr Menschen leben und arbeiten in urbanen Räumen. Die Zahl der Fahrzeuge steigt. Viele Autofahrer suchen täglich nach einem freien Parkplatz. Diese Suche kostet Zeit, Geld und Nerven.

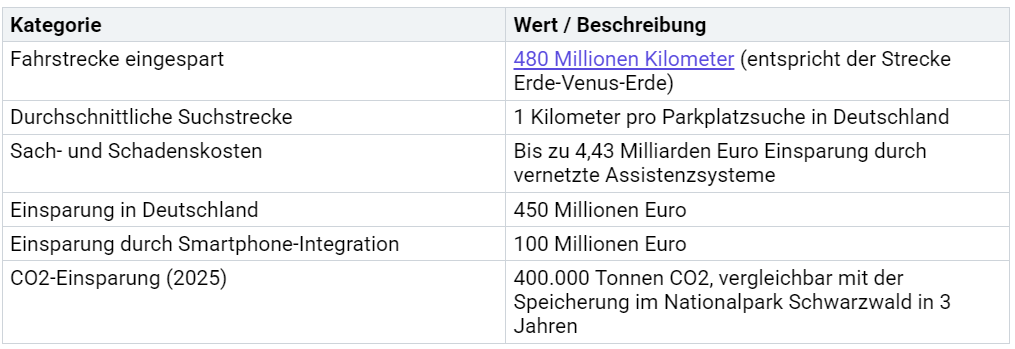

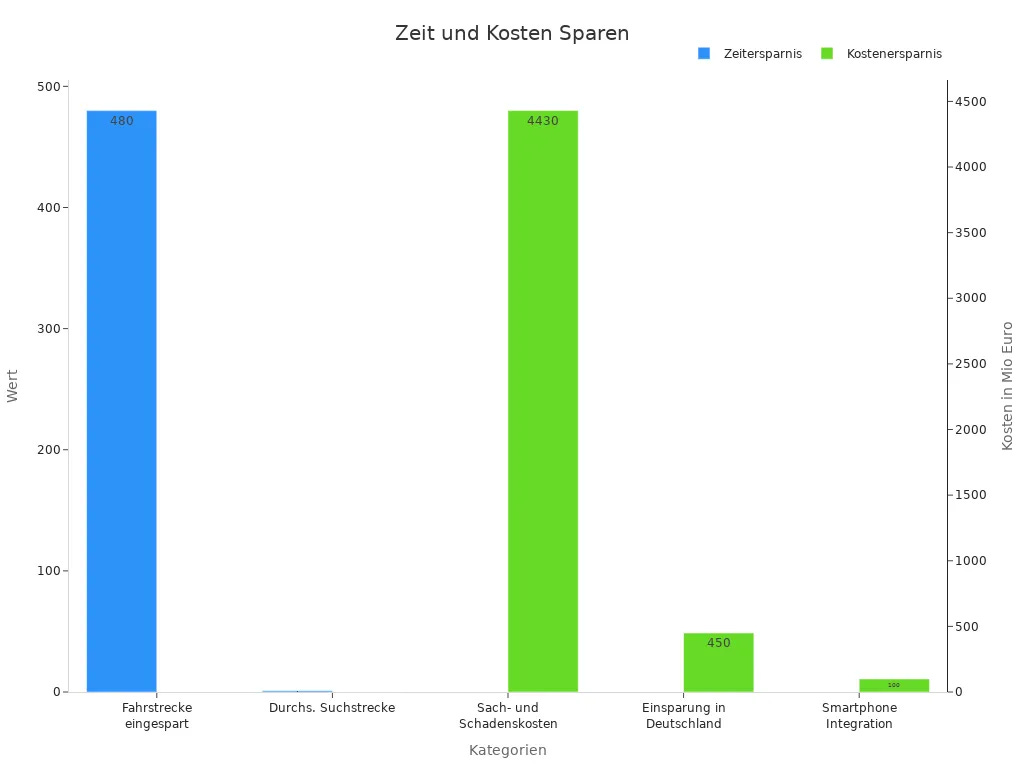

Durchschnittlich verbringt ein Deutscher etwa 41 Stunden pro Jahr mit der Parkplatzsuche. Die Kosten belaufen sich auf rund 896 Euro jährlich pro Fahrer. Insgesamt entstehen dadurch in Deutschland Kosten von etwa 40 Milliarden Euro pro Jahr.

Die Parkplatzsuche verursacht nicht nur finanzielle Belastungen. Sie führt auch zu mehr Verkehr und erhöhten Emissionen. Etwa 30 % der innerstädtischen Staus entstehen durch Suchverkehr. Das belastet die Umwelt und verschlechtert die Luftqualität. Städte müssen zudem verschiedene Nutzergruppen wie Anwohnende, Pendler und Besucher berücksichtigen. Unterschiedliche Bedürfnisse erschweren die Planung und Steuerung von Parkraum.

Chancen

Innovative Parklösungen bieten viele Vorteile für Städte und ihre Bewohner. Neue Systeme nutzen Sensoren, Datenanalyse und mobile Anwendungen. Sie erfassen die Auslastung von Parkplätzen in Echtzeit. Städte können so Engpässe erkennen und Parkraum gezielt steuern.

Bis zu 900.000 Tonnen CO2 könnten jährlich eingespart werden, wenn weniger Autos nach Parkplätzen suchen.

Der gesamte CO2-Ausstoß im Verkehr liegt bei 162 Millionen Tonnen. Die Einsparung ist zwar klein, aber dennoch bedeutend für die Umwelt.

Daten aus Sensoren, Mobile Tracking und Befragungen helfen Städten, die Bedürfnisse verschiedener Nutzergruppen besser zu verstehen. Städte können Parkleitsysteme anpassen und die Aufenthaltsqualität erhöhen. Eine dynamische Steuerung des Parkraums verbessert die Attraktivität und Funktionalität urbaner Räume. Besucher finden schneller einen Platz, Anwohner profitieren von weniger Verkehr und die Stadt gewinnt an Lebensqualität.

Smart Parking Technologien

Innovative Technologien verändern das Parken in Städten. Anbieter wie Smart Parking Ltd, SmartRent, ATS ParkingCloud, Nwave, Hyundai Remote Smart Parking Assist und Smart Spaces setzen neue Maßstäbe. Sie nutzen moderne Sensorik, digitale Lösungen und intelligente Software, um Parkprozesse effizienter zu gestalten.

IoT und Sensoren

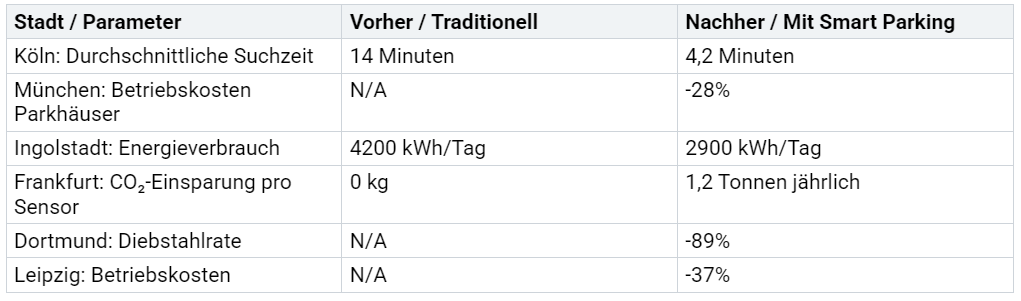

IoT-Sensoren spielen eine zentrale Rolle im Smart Parking. Sie erfassen die Belegung von Parkplätzen in Echtzeit. Städte wie Köln, Frankfurt und Ingolstadt zeigen, wie Sensoren die Parkplatzsuche verkürzen und den Verkehr entlasten. In Köln sank die durchschnittliche Suchzeit von 14 auf 4,2 Minuten. Frankfurt reduzierte die Suchzeit von 12 auf 3 Minuten. Sensoren erkennen, ob ein Parkplatz frei oder belegt ist, und melden diese Information an zentrale Systeme.

Sensoren messen Parkdauer, Belegungsfrequenz und Auslastung.

Sie überwachen Zeitüberschreitungen und blockierte Zufahrten.

Leitschilder steuern den Verkehr basierend auf aktuellen Daten.

LoRaWAN®-Sensoren liefern Daten zur Parkplatzbelegung und Verkehrsdichte.

Die Daten fließen in Dashboards und Apps für eine bessere Übersicht.

Diese Technik hilft, den Parksuchverkehr zu reduzieren und die Luftqualität zu verbessern. In Ingolstadt stieg die Auslastung der Parkhäuser von 78 % auf 94 %. Der Energieverbrauch sank von 4200 kWh auf 2900 kWh pro Tag.

Apps und Navigation

Mobile Apps und Navigationssysteme führen Autofahrer gezielt zu freien Parkplätzen. Sie zeigen in Echtzeit an, wo Parkraum verfügbar ist. Nutzer erhalten lokale Navigationsanweisungen und können digitale Parkgenehmigungen oder E-Tickets nutzen. In München stieg die Kundenzufriedenheit um 41 Punkte, nachdem Smart Parking Apps eingeführt wurden.

Apps visualisieren die aktuelle Belegung auf Karten.

Nutzer erhalten Hinweise zu freien Plätzen und Preisen.

Digitale Tickets und Kennzeichenerkennung (LPR) erleichtern die Einfahrt.

LED-Anzeigen und dynamische Beschilderung unterstützen die Navigation vor Ort.

Diese Lösungen sparen Zeit und reduzieren den Stress bei der Parkplatzsuche. In Leipzig sank die Durchfahrtszeit pro Auto von 45 auf 8 Sekunden.

Cloud und Datenanalyse

Cloud-Plattformen und Datenanalyse bilden das Rückgrat moderner Smart Parking Systeme. Sie sammeln, speichern und analysieren große Mengen an Parkdaten. Städte nutzen diese Informationen, um Parkraum dynamisch zu steuern und Entscheidungen zu treffen.

Datenanalysen helfen, die Auslastung zu optimieren und Falschparker zu reduzieren. In Frankfurt sanken die Falschparker um 94 %. Kommunen sparen bis zu 420.000 € jährlich an Personalkosten. Die Cloud ermöglicht eine schnelle Integration in andere Mobilitätsdienste und Verkehrsmanagementsysteme.

Hinweis: Moderne Smart Parking Technologien bieten Städten und Autofahrern viele Vorteile. Sie verbessern die Effizienz, senken Kosten und schonen die Umwelt.

Funktionsweise

Datenerfassung

Sensoren bilden das Herzstück moderner Parksysteme. Sie erfassen minutengenau, ob ein Parkplatz frei oder belegt ist. Die Sensoren senden diese Informationen direkt an zentrale Plattformen. Dort werden die Daten gesammelt und ausgewertet.

Die Systeme liefern Live-Belegungsübersichten und zeigen Trends sowie Prognosen an.

Dashboards visualisieren die Auslastung auf Karten und in Graphen.

Warnungen erscheinen bei Falschparkern oder überschrittenen Parkzeiten.

Die hohe Datenqualität sorgt für eine effiziente Steuerung der Parkflächen. Nutzer profitieren von Transparenz und Kontrolle.

Parkplatzsuche

Fahrer erhalten die aktuellen Parkplatzdaten in Echtzeit auf ihr Smartphone oder Navigationsgerät. Apps zeigen freie Plätze, Preise und sogar Ladepunkte für E-Autos an.

Viele Systeme ermöglichen eine direkte Reservierung und digitale Bezahlung.

Dynamische Beschilderung vor Ort weist den Weg zu freien Parkplätzen. Die sekundenschnelle Kennzeichenerkennung erleichtert die Einfahrt.

Das ParkHere-System hat feste Stellplatzbindungen abgeschafft. Fahrer können flexibel reservieren, was die Auslastung deutlich steigert.

Integration

Städte binden Smart Parking Systeme in ihre Mobilitätskonzepte ein. Die cloudbasierten Plattformen lassen sich mit anderen Verkehrsdiensten verknüpfen.

Öffentliche Verkehrsmittel, Carsharing und Fahrradverleih werden integriert.

Individuelle Reportings und Benachrichtigungen unterstützen das städtische Management.

Die Systeme helfen, den Verkehr zu steuern und die Umwelt zu entlasten.

Eine effiziente Integration verbessert die Lebensqualität in der Stadt und erhöht die Nutzerzufriedenheit.

Vorteile

Städte

Städte profitieren auf vielen Ebenen von modernen Parksystemen. Sie verbessern den Verkehrsfluss und sparen wertvolle Flächen.

Die durchschnittliche Zeit für die Parkplatzsuche sinkt deutlich. Deutsche verbringen sonst 41 Stunden pro Jahr damit.

Unternehmen stellen oft 1,5 bis 3 Mal mehr Parkplätze bereit, als nötig. Smart Parking hilft, die Zahl der Stellplätze zu optimieren.

Automatisierte Systeme senken den Verwaltungsaufwand und sparen Personalkosten.

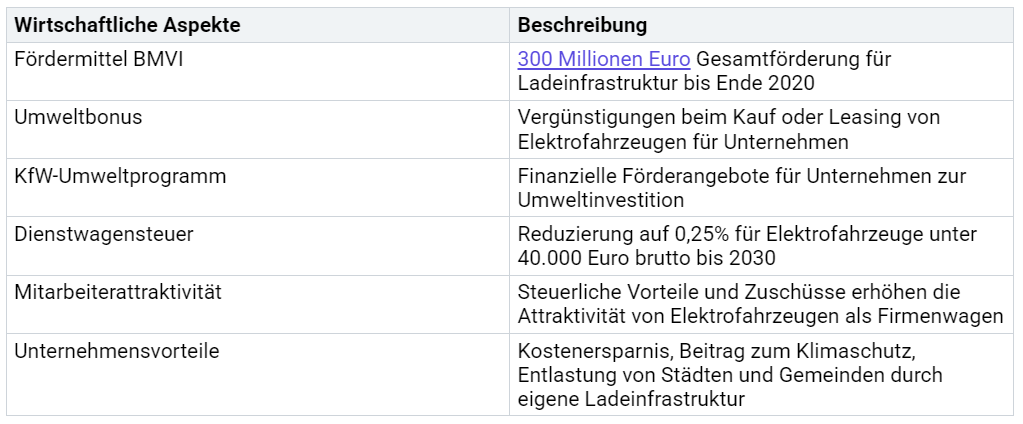

Städte können Ladesäulen für E-Autos gezielt vergeben und so die Elektromobilität fördern.

Insgesamt entstehen Zeitersparnis, Kosteneinsparungen und eine bessere Nutzung der Flächen.

Autofahrer

Autofahrer erleben durch digitale Parklösungen eine spürbare Entlastung. Sie finden schneller einen Parkplatz und sparen Geld. Die folgende Tabelle zeigt konkrete Vorteile:

Umwelt

Smart Parking Systeme leisten einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Sie reduzieren Emissionen und verbessern die Luftqualität.

In Frankfurt sanken die CO2-Emissionen durch weniger Suchverkehr um 18 %.

Die Suchzeiten für Parkplätze gingen dort um bis zu 70 % zurück.

In Köln sank die durchschnittliche Suchzeit auf 4,2 Minuten.

Die Nutzung von Parkhäusern stieg in Köln um 19 %.

Die Nationale Plattform Zukunft der Mobilität schätzt das CO2-Minderungspotenzial bis 2030 auf bis zu 0,9 Millionen Tonnen pro Jahr.

Wirtschaft

Unternehmen und Kommunen erhalten durch Smart Parking neue wirtschaftliche Chancen. Die folgende Tabelle zeigt wichtige Förderungen und Vorteile:

Smart Parking schafft neue Investitionsanreize und fördert nachhaltige Mobilität. Unternehmen profitieren von geringeren Kosten und mehr Attraktivität für Mitarbeitende.

Herausforderungen

Technik

Technische Herausforderungen betreffen vor allem die Integration neuer Systeme in bestehende Infrastrukturen. Viele Städte besitzen bereits ältere Parkleitsysteme. Neue Sensoren und digitale Plattformen müssen mit diesen Systemen zusammenarbeiten. Die Wartung der Technik stellt eine weitere Hürde dar. Sensoren benötigen regelmäßige Updates und Reparaturen. Auch die Stromversorgung und die Netzabdeckung spielen eine wichtige Rolle. Ohne stabile Verbindung können Daten nicht zuverlässig übertragen werden. Organisatorisch müssen Städte klare Verantwortlichkeiten schaffen. Nur so gelingt ein reibungsloser Betrieb.

Datenschutz

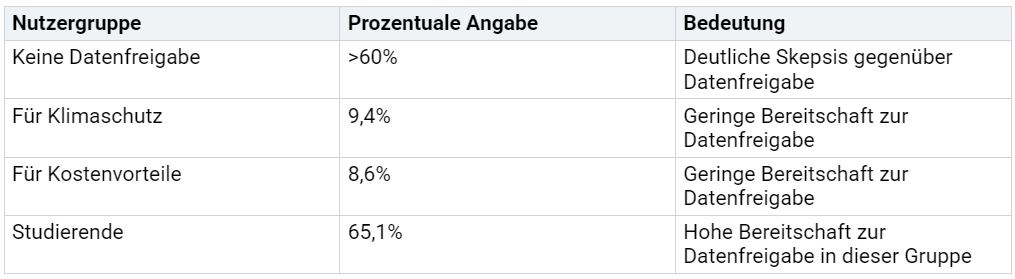

Datenschutz bleibt ein zentrales Thema bei digitalen Parklösungen. Viele Nutzer sorgen sich um die Sicherheit ihrer persönlichen Daten. Systeme erfassen oft Kennzeichen, Standortdaten und Nutzungszeiten. Die Speicherung und Verarbeitung dieser Daten muss transparent und sicher erfolgen. Mehr als 60 % der Menschen möchten ihre Mobilitätsdaten nicht teilen. Nur 9,4 % würden Daten für Klimaschutzvorteile freigeben. Noch weniger, nämlich 8,6 %, zeigen Bereitschaft zur Datenfreigabe für finanzielle Vorteile. Städte und Anbieter sollten klare Datenschutzrichtlinien kommunizieren und moderne Verschlüsselungstechnologien einsetzen.

Akzeptanz

Die Nutzerakzeptanz entscheidet über den Erfolg digitaler Parksysteme. Eine hohe Einhaltungsquote von 80 % zeigt, dass viele Menschen die Regeln akzeptieren und sich an sie halten. Besonders Studierende zeigen eine hohe Bereitschaft, Daten zu teilen. Städte können die Akzeptanz steigern, indem sie Vorteile wie Zeitersparnis und einfache Bedienung betonen. Erfolgreiche Projekte setzen auf transparente Kommunikation und einfache Nutzung.

Tipp: Informationskampagnen und Testphasen helfen, Vorbehalte abzubauen und Vertrauen zu schaffen.

Zukunft

Trends

Städte setzen immer stärker auf digitale Lösungen im Parkraummanagement. Neue Technologien wie künstliche Intelligenz und Machine Learning helfen, Parkflächen besser zu steuern. Viele Anbieter entwickeln Plattformen, die Daten aus verschiedenen Quellen zusammenführen. Diese Plattformen erkennen Muster im Parkverhalten und passen die Steuerung automatisch an.

Einige Städte testen dynamische Preismodelle. Die Preise für Parkplätze ändern sich je nach Nachfrage. So können Städte den Verkehr gezielt lenken.

Experten erwarten, dass digitale Parksysteme in den nächsten Jahren zum Standard werden.

Autonomes Parken

Autonomes Parken gewinnt an Bedeutung. Fahrzeuge parken selbstständig ein und aus. Sensoren, Kameras und spezielle Software steuern den gesamten Vorgang. Fahrer steigen am Eingang des Parkhauses aus. Das Auto sucht sich dann selbst einen freien Platz.

Hersteller wie Hyundai und BMW testen bereits solche Systeme. In einigen Parkhäusern in Deutschland laufen Pilotprojekte.

Autonomes Parken spart Zeit.

Es reduziert Unfälle beim Einparken.

Die Flächennutzung verbessert sich, weil Autos enger stehen können.

Smart City Integration

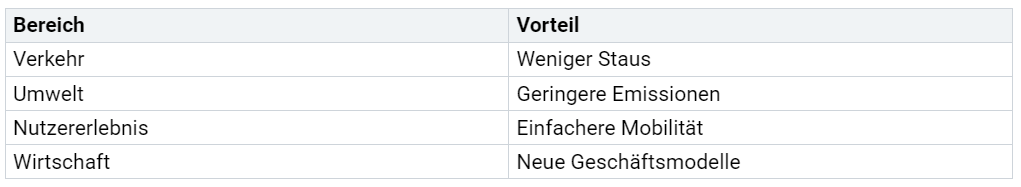

Die Integration von Parksystemen in Smart City-Konzepte schreitet voran. Städte verbinden Parkdaten mit anderen Mobilitätsdiensten. Öffentliche Verkehrsmittel, Carsharing und Fahrradverleih lassen sich über eine App steuern.

Eine Tabelle zeigt die Vorteile der Integration:

Städte entwickeln neue Geschäftsmodelle. Sie bieten digitale Parkdienste an oder vermieten Daten an Unternehmen. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt. Weniger Suchverkehr bedeutet weniger CO2-Ausstoß.

Die Zukunft der Städte liegt in vernetzten, nachhaltigen und effizienten Mobilitätslösungen.

Städte profitieren von innovativen Parklösungen, die Technik und Nachhaltigkeit verbinden.

IoT und KI ermöglichen adaptive Systeme und optimieren den Verkehrsfluss.

Solarpanels und Ladestationen fördern umweltfreundliche Mobilität.

Nutzer erhalten personalisierte Dienste für ein besseres Parkerlebnis.

Hochwertige, modulare Hardware sorgt für flexible Lösungen.

Diese Entwicklungen verwandeln Parkflächen in multifunktionale, effiziente Bereiche. Die Zukunft urbaner Mobilität liegt in vernetzten, nachhaltigen und benutzerfreundlichen Konzepten.

FAQ

Wie funktioniert ein Smart Parking System?

Sensoren erkennen, ob ein Parkplatz frei ist. Die Daten gehen an eine zentrale Plattform. Fahrer sehen die Informationen in einer App oder auf Displays. Das System hilft, schnell einen freien Platz zu finden.

Welche Vorteile bietet Smart Parking für Städte?

Städte verbessern den Verkehrsfluss. Sie sparen Kosten und reduzieren Emissionen. Die Verwaltung von Parkplätzen wird einfacher. Smart Parking steigert die Lebensqualität in urbanen Räumen.

Sind meine Daten bei Smart Parking sicher?

Anbieter setzen moderne Verschlüsselung ein. Sie speichern Daten anonymisiert. Nutzer behalten die Kontrolle über ihre Informationen. Datenschutz bleibt ein zentrales Thema bei allen Lösungen.

Kann ich einen Parkplatz im Voraus reservieren?

Viele Systeme bieten eine Reservierungsfunktion. Fahrer wählen einen Parkplatz in der App aus. Die Buchung erfolgt digital. Das spart Zeit und gibt Planungssicherheit.

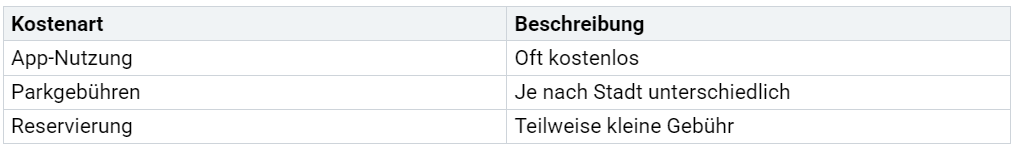

Welche Kosten entstehen für Autofahrer?

Autofahrer zahlen meist nur die Parkgebühr. Zusätzliche Kosten hängen vom Anbieter ab.