Urbane Digitalisierung beschreibt den Einsatz digitaler Technologien zur Gestaltung und Steuerung städtischer Lebensräume. Governance bezeichnet die Art und Weise, wie Städte Regeln aufstellen und Entscheidungen treffen. Digitale Lösungen wie Sensoren, Datenplattformen oder Apps helfen, Verkehrsströme zu lenken, Ressourcen effizient zu nutzen und Bürger:innen einzubeziehen. Innovative Governance-Modelle bieten neue Wege, um Herausforderungen wie Klimaschutz, Mobilität oder soziale Teilhabe wirksam zu adressieren. Städte, Verwaltungen und die Bevölkerung profitieren gemeinsam von diesen Entwicklungen.

Wichtige Erkenntnisse

Urbane Digitalisierung verbessert das Leben in Städten durch digitale Technologien und fördert nachhaltige Lösungen für Verkehr, Energie und soziale Teilhabe.

Innovative Governance-Modelle setzen auf Zusammenarbeit von Bürgern, Unternehmen und Verwaltung, um Entscheidungen transparenter und effektiver zu gestalten.

Digitale Beteiligung ermöglicht es allen Menschen, sich aktiv an der Stadtentwicklung zu beteiligen und stärkt das Gemeinschaftsgefühl.

Moderne Technologien wie digitale Zwillinge und Datenplattformen helfen, Städte besser zu planen und Herausforderungen frühzeitig zu erkennen.

Erfolg in der urbanen Digitalisierung hängt von guter Zusammenarbeit, klaren Strategien, digitaler Kompetenz und dem Schutz von Daten ab.

Urbane Digitalisierung

Bedeutung

Urbane Digitalisierung beschreibt die Nutzung digitaler Technologien, um das Leben in Städten zu verbessern. Städte setzen digitale Lösungen ein, um Prozesse effizienter zu gestalten und neue Möglichkeiten für Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft zu schaffen. Der Digitalverband Bitkom veröffentlichte 2019 den Smart City Index. Dieser Index bewertet deutsche Städte anhand von 96 Parametern in Bereichen wie Verwaltung, IT-Infrastruktur, Energie, Mobilität und Gesellschaft. Hamburg belegte mit 79,5 Punkten den ersten Platz. Städte wie Karlsruhe, Stuttgart und Berlin folgten. Die Ergebnisse zeigen, dass urbane Digitalisierung in Deutschland unterschiedlich weit fortgeschritten ist. Sie verdeutlichen auch, wie wichtig digitale Entwicklungen für die Lebensqualität in Städten sind.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Zukunftslabors Gesellschaft & Arbeit untersuchten die Auswirkungen der Digitalisierung auf Wohn- und Arbeitsorte. Die Studie zeigte, dass digitale Infrastruktur und Kompetenzen die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen Stadt und Land beeinflussen. Telearbeit ermöglicht es vielen Menschen, flexibel zu arbeiten. Besonders junge, gut ausgebildete Menschen profitieren davon. Sie können im Umland wohnen und müssen nicht mehr täglich in die Stadt pendeln. Urbane Digitalisierung verändert so die Lebens- und Arbeitsbedingungen in Städten und Regionen.

Ziele

Die Ziele der urbanen Digitalisierung sind vielfältig. Städte möchten die Lebensqualität für alle verbessern. Sie setzen auf digitale Technologien, um Ressourcen zu schonen und den Klimaschutz zu stärken. Digitale Lösungen helfen, den Verkehr zu steuern und Energie effizienter zu nutzen. Verwaltungen wollen Dienstleistungen schneller und einfacher anbieten. Bürgerinnen und Bürger sollen leichter an Entscheidungen teilhaben können. Urbane Digitalisierung fördert Innovationen und schafft neue Chancen für Wirtschaft und Gesellschaft. Sie unterstützt Städte dabei, nachhaltiger und zukunftsfähig zu werden.

Governance-Modelle

Innovation

Innovative Governance-Modelle verändern, wie Städte Entscheidungen treffen und Probleme lösen. Sie setzen auf neue Wege der Zusammenarbeit und nutzen digitale Technologien, um Prozesse transparenter und effizienter zu gestalten. Viele Städte binden heute verschiedene Gruppen wie Bürger:innen, Unternehmen und Wissenschaft aktiv ein. Diese Beteiligung fördert kreative Lösungen und stärkt das Vertrauen in die Verwaltung.

Aktuelle Forschung zeigt, dass die Wirkungsmessung sozialer Innovationen eine große Rolle spielt. Sie hilft, den Erfolg neuer Ansätze sichtbar zu machen und unterstützt die Steuerung von Projekten. Forschende betonen, dass nicht nur Ergebnisse, sondern auch gesellschaftliche Veränderungen erfasst werden sollten. Qualitative Methoden und die kritische Betrachtung von Zahlen eröffnen neue Möglichkeiten für innovative Governance. Die Entwicklung von standardisierten Modellen, zum Beispiel für Blockchain oder digitale Bildung, erleichtert die gezielte Steuerung in der urbanen Digitalisierung.

Tipp: Transparenz und wissenschaftliche Methoden bei der Wirkungsmessung stärken das Vertrauen in neue Governance-Modelle.

Anforderungen

Governance-Modelle in der urbanen Digitalisierung müssen viele Anforderungen erfüllen. Sie sollen flexibel auf neue Herausforderungen reagieren und verschiedene Interessen berücksichtigen. Städte stehen vor der Aufgabe, klare Regeln für den Umgang mit Daten und digitalen Plattformen zu schaffen. Die Einbindung von Stakeholdern wie Bürger:innen, Unternehmen und Politik bleibt zentral. Nur so entstehen Lösungen, die langfristig wirken.

Eine koordinierte Steuerung gelingt, wenn gemeinsame Ziele festgelegt werden. Die Forschung hebt hervor, dass die Verbindung zwischen Aktivitäten und deren Wirkung oft schwer nachzuweisen ist. Trotzdem bleibt die Wirkungsmessung wichtig, um Fördermittel zu sichern und politische Entscheidungen zu unterstützen. Die ESG-Debatte zeigt, wie Methoden aus der Wirtschaft auf soziale Innovationen übertragen werden können. Governance-Modelle profitieren von Offenheit, Reflexion und der Bereitschaft, neue Wege zu gehen.

Herausforderungen

Komplexität

Städte erleben durch die urbane Digitalisierung eine steigende Komplexität. Viele Systeme wie Verkehr, Energie und Verwaltung greifen ineinander. Neue digitale Lösungen bringen oft zusätzliche Schnittstellen und Abhängigkeiten. Verantwortliche müssen viele Akteure koordinieren. Sie treffen Entscheidungen, die verschiedene Bereiche betreffen. Ein Beispiel: Eine digitale Verkehrssteuerung beeinflusst auch die Luftqualität und das Stadtklima. Die Vielzahl an Projekten und Technologien erschwert die Übersicht. Verantwortliche benötigen klare Strukturen und gute Planung, um den Überblick zu behalten.

Datenmanagement

Daten bilden die Grundlage für viele digitale Anwendungen in Städten. Verantwortliche sammeln große Mengen an Informationen aus Sensoren, Kameras und Apps. Sie müssen diese Daten sicher speichern und verarbeiten. Datenschutz spielt eine wichtige Rolle. Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass ihre Daten geschützt bleiben. Verantwortliche müssen Regeln für den Zugang und die Nutzung festlegen. Viele Städte setzen auf offene Datenplattformen. Diese Plattformen fördern Innovationen, stellen aber auch hohe Anforderungen an die IT-Sicherheit.

Hinweis: Ein gutes Datenmanagement stärkt das Vertrauen der Bevölkerung und ermöglicht neue digitale Dienste.

Beteiligung

Die urbane Digitalisierung bietet neue Wege für Beteiligung. Bürgerinnen und Bürger können sich über digitale Plattformen einbringen. Sie geben Feedback, stimmen ab oder entwickeln eigene Ideen. Viele Menschen nutzen diese Möglichkeiten noch nicht. Digitale Beteiligung erfordert Zugang zu Technik und Wissen. Verantwortliche müssen alle Gruppen erreichen, auch ältere oder weniger technikaffine Menschen. Nur so entstehen Lösungen, die für alle funktionieren.

Erfolgreiche Beteiligung braucht:

einfache Zugänge

verständliche Informationen

transparente Prozesse

Technologien

Digitale Zwillinge

Digitale Zwillinge bilden Städte virtuell ab. Sie nutzen Geoinformationssysteme (GIS), Sensoren und das Internet der Dinge (IoT), um Daten in Echtzeit zu sammeln. Diese Daten fließen in 2D- und 3D-Modelle ein. Städte wie Mönchengladbach setzen bereits digitale Zwillinge in der Stadtplanung ein. Die Modelle helfen, verschiedene Szenarien zu simulieren. So können Verantwortliche zum Beispiel die Wirkung neuer Verkehrswege oder die Planung von Wärmenetzen testen. Maschinelles Lernen unterstützt die Analyse der Daten. Plattformen wie der aconium GIS Hub verknüpfen standortspezifische Informationen mit amtlichen Statistiken. Über 50 Modellprojekte in Deutschland zeigen, wie digitale Zwillinge Effizienz, Ressourcenschonung und Innovation fördern. Sie bieten eine zentrale Datenbasis für fundierte Entscheidungen und machen Stadtentwicklung transparenter.

Urbane Datenplattformen

Urbane Datenplattformen dienen als digitale Infrastruktur für Städte. Sie sammeln, speichern und verarbeiten große Mengen an Informationen aus verschiedenen Quellen. Das Innovationslabor Daten und Analysen (IDA) zeigt, wie moderne Daten- und KI-Verfahren in der Stadtentwicklung eingesetzt werden. Methoden wie Webscraping oder räumliches Prozessmonitoring unterstützen die Planung. Fachpublikationen helfen Kommunen, die passende Plattform auszuwählen. Die Plattformen ermöglichen es, Daten aus Verwaltung, Verkehr oder Umwelt zu bündeln. So entstehen neue Möglichkeiten für die Analyse und Steuerung städtischer Prozesse.

Tipp: Urbane Datenplattformen erleichtern die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft.

Big Data

Big Data beschreibt die Analyse sehr großer Datenmengen. Städte nutzen statistische Modelle, maschinelles Lernen und neuronale Netzwerke, um Muster zu erkennen. Geoinformationssysteme helfen, räumliche Daten zu visualisieren. In Barcelona steuern Verantwortliche den Verkehr in Echtzeit, um Staus zu vermeiden und die Luftqualität zu verbessern. Singapur setzt automatisierte Systeme zur Optimierung von Verkehrsflüssen ein. Kopenhagen nutzt Klimamodelle, um Überschwemmungen vorzubeugen. Masdar City kombiniert nachhaltige Technologien und datengetriebene Ansätze für die Stadtentwicklung. Diese Beispiele zeigen, wie Big Data präzise und nachhaltige Entscheidungen ermöglicht.

Plattformisierung

Plattformisierung beschreibt den Trend, städtische Dienste und Prozesse über digitale Plattformen zu organisieren. Städte integrieren Infrastruktur, Umwelt- und Sozialdaten auf gemeinsamen Plattformen. Open-Source-Policy-Toolkits unterstützen die Entwicklung neuer Anwendungen. Die Plattformisierung fördert Innovation und erleichtert die Zusammenarbeit verschiedener Akteure. Sie schafft flexible Strukturen, die sich an neue Herausforderungen anpassen lassen. So können Städte schneller auf Veränderungen reagieren und nachhaltige Lösungen entwickeln.

Governance in der Praxis

Partizipation

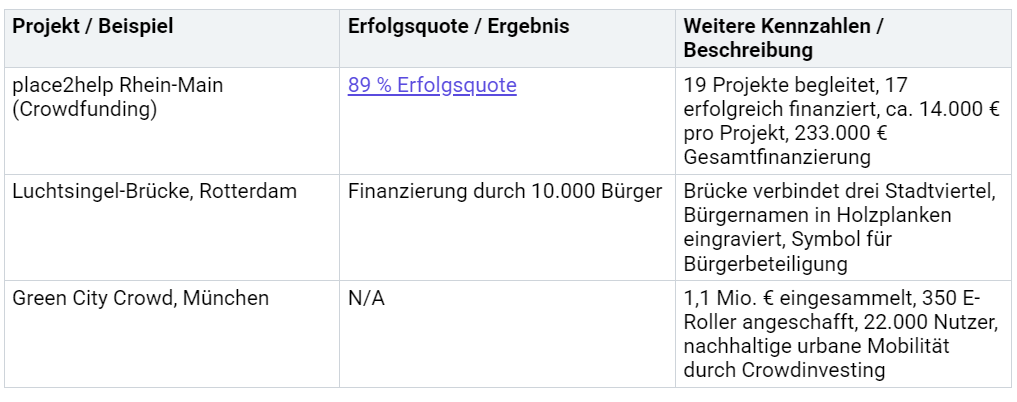

Viele Städte setzen auf neue Formen der Bürgerbeteiligung. Digitale Plattformen und Crowdfunding-Initiativen ermöglichen es, dass Menschen aktiv an der Stadtentwicklung mitwirken. In Barcelona können Bürgerinnen und Bürger über die Plattform „Decidim“ Vorschläge einreichen und über Projekte abstimmen. Die Stadt Rotterdam zeigt mit der Luchtsingel-Brücke, wie gemeinsames Engagement sichtbare Veränderungen schafft. Über 10.000 Bürgerinnen und Bürger finanzierten die Brücke, deren Holzplanken ihre Namen tragen. München nutzt mit „Green City Crowd“ Crowdinvesting, um nachhaltige Mobilität zu fördern. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über erfolgreiche Beteiligungsprojekte:

Diese Beispiele zeigen, dass digitale Beteiligung nicht nur die Identifikation mit der Stadt stärkt, sondern auch konkrete Projekte ermöglicht. Erfolgsfaktoren sind transparente Prozesse, einfache Zugänge und die Anerkennung des Engagements der Bürgerinnen und Bürger.

Tipp: Digitale Beteiligung erhöht die Akzeptanz von Projekten und fördert das Gemeinschaftsgefühl.

Datengetriebene Ansätze

Datengetriebene Governance-Modelle gewinnen in der urbanen Digitalisierung an Bedeutung. Städte wie Helsinki setzen auf offene Datenplattformen, um Verwaltungsprozesse zu optimieren und Innovationen zu fördern. Verantwortliche entwickeln klare Datenstrategien, um relevante Informationen gezielt zu sammeln und auszuwerten. Sie nutzen spezialisierte Tools und Plattformen, die eine effiziente Analyse ermöglichen. Mitarbeitende erhalten Schulungen, damit sie Daten richtig interpretieren und fundierte Entscheidungen treffen können. Datenschutz bleibt ein zentrales Thema, um das Vertrauen der Bevölkerung zu sichern.

Verantwortliche definieren Datenstrategien, um gezielt Informationen zu sammeln und auszuwerten.

Spezialisierte Tools und Plattformen unterstützen die Analyse und Nutzung von Daten.

Mitarbeitende werden geschult, um Daten korrekt zu interpretieren und Entscheidungen zu treffen.

Datenschutz schafft Vertrauen bei Bürgerinnen und Bürgern.

Diese Maßnahmen führen zu mehr Effizienz, geringeren Risiken und einer besseren Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Stadtgesellschaft. Start-ups und Städte berichten von schnelleren Markteinführungen und einer höheren Kundenzufriedenheit. Datengetriebene Ansätze ermöglichen es, flexibel auf neue Herausforderungen zu reagieren und die Stadtentwicklung gezielt zu steuern.

Adaptive Modelle

Städte wie Amsterdam setzen auf adaptive Governance-Modelle. Diese Modelle passen sich laufend an neue Anforderungen an. Verantwortliche nutzen digitale Zwillinge, um verschiedene Szenarien zu simulieren und Entscheidungen zu überprüfen. Adaptive Modelle fördern die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft. Sie ermöglichen es, Projekte schrittweise zu entwickeln und bei Bedarf anzupassen. Die Integration von Feedback aus der Bevölkerung verbessert die Qualität der Lösungen.

Adaptive Governance zeichnet sich durch Offenheit, Lernbereitschaft und Flexibilität aus. Verantwortliche reagieren schnell auf Veränderungen und nutzen digitale Technologien, um Prozesse zu optimieren. Urbane Digitalisierung unterstützt diese Entwicklung, indem sie neue Werkzeuge und Daten bereitstellt. So entstehen nachhaltige und zukunftsfähige Städte, die auf die Bedürfnisse ihrer Bewohnerinnen und Bewohner eingehen.

Erfolgsfaktoren

Zusammenarbeit

Städte erreichen ihre Digitalisierungsziele am besten, wenn sie verschiedene Gruppen einbinden. Verwaltung, Unternehmen, Wissenschaft und Bürger:innen arbeiten gemeinsam an Lösungen. Diese Zusammenarbeit fördert neue Ideen und beschleunigt die Umsetzung von Projekten. Viele Städte gründen Netzwerke oder Arbeitsgruppen, um Wissen zu teilen. Kommunale Unternehmen zeigen Offenheit für Ausbaukooperationen. Sie unterstützen den Ausbau moderner Infrastruktur und profitieren von gemeinsamen Ressourcen. Ein gutes Beispiel ist die Zusammenarbeit beim Glasfaserausbau. Hier schließen sich mehrere Partner zusammen, um schneller und effizienter zu arbeiten.

Tipp: Gemeinsame Projekte stärken das Vertrauen und sorgen für nachhaltige Ergebnisse.

Infrastruktur

Eine leistungsfähige digitale Infrastruktur bildet das Rückgrat der urbanen Digitalisierung. Glasfasernetze ermöglichen schnelle Datenübertragung und sind die Basis für viele Smart-City-Anwendungen. Laut aktuellen Umfragen setzen kommunale Unternehmen verstärkt auf den Ausbau dieser Netze. Open Access hat sich als Marktstandard etabliert. Das bedeutet, verschiedene Anbieter können die Netze gemeinsam nutzen. Trotz einiger Herausforderungen treiben viele Städte den Ausbau aktiv voran. Digitale Daseinsvorsorge umfasst heute nicht nur Strom und Wasser, sondern auch einen schnellen Breitbandanschluss. Fachkräfte mit digitalen Kompetenzen und sichere Datennutzung gelten als weitere wichtige Faktoren. Daten werden zum Rohstoff der Digitalisierung. Cybersicherheit gewinnt dabei immer mehr an Bedeutung.

Wichtige Aspekte moderner Infrastruktur:

Ausbau von Glasfasernetzen

Open Access für verschiedene Anbieter

Kooperationen zwischen Unternehmen

Verfügbarkeit digital-affiner Fachkräfte

Schutz und sichere Nutzung von Daten

Akzeptanz

Die Akzeptanz neuer Technologien entscheidet über den Erfolg digitaler Stadtprojekte. Bürger:innen müssen die Vorteile erkennen und Vertrauen in die Lösungen entwickeln. Transparente Kommunikation hilft, Vorbehalte abzubauen. Städte informieren regelmäßig über Ziele, Fortschritte und den Nutzen digitaler Angebote. Beteiligungsformate wie Online-Umfragen oder Informationsveranstaltungen fördern das Verständnis. Wenn Menschen sich einbringen können, steigt die Bereitschaft, neue Technologien zu nutzen. Verwaltung und Unternehmen sollten auf Feedback eingehen und Verbesserungen sichtbar machen. So entsteht eine digitale Stadt, die von allen mitgetragen wird.

Hinweis: Akzeptanz wächst, wenn Menschen die Vorteile digitaler Lösungen im Alltag erleben.

Empfehlungen

Strategie

Städte profitieren von einer klaren Strategie für urbane Digitalisierung. Erfolgreiche Ansätze zeigen, dass eine fachbereichsübergreifende Koordinierung notwendig ist. Smart City und Urban Governance betreffen viele Bereiche wie Verwaltung, Verkehr und Umwelt. Verschiedene Ebenen arbeiten eng zusammen. Politische Entscheidungsträger setzen Grundsätze, während koordinierende Stellen wie Digitalisierungsgesellschaften den Prozess steuern. Umsetzende Teams und beratende Expertinnen und Experten unterstützen die Umsetzung. Die koordinierende Ebene übernimmt eine Schlüsselrolle und sorgt für Struktur und Übersicht.

Fachbereichsübergreifende Koordinierung

Enge Zusammenarbeit politischer, koordinierender und umsetzender Ebenen

Flexible Kooperationsmodelle, angepasst an Ziele und Ressourcen

Dynamische Wahl der Organisationsform je nach Entwicklungsstand der Kommune

Städte sollten ihre Strategie regelmäßig überprüfen und anpassen. Flexible Modelle helfen, auf neue Herausforderungen zu reagieren und Innovationen zu fördern.

Kompetenzen

Digitale Stadtentwicklung verlangt neue Kompetenzen. Mitarbeitende in Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft benötigen Wissen über Datenmanagement, digitale Tools und rechtliche Grundlagen. Fortbildungen und Schulungen stärken diese Fähigkeiten. Interdisziplinäre Teams bringen unterschiedliche Perspektiven ein und fördern kreative Lösungen. Verantwortliche achten darauf, dass alle Beteiligten Zugang zu relevanten Informationen erhalten. So entsteht ein gemeinsames Verständnis für Ziele und Methoden der Digitalisierung.

Tipp: Regelmäßige Weiterbildungen und der Austausch zwischen Fachbereichen erhöhen die digitale Kompetenz und fördern Innovation.

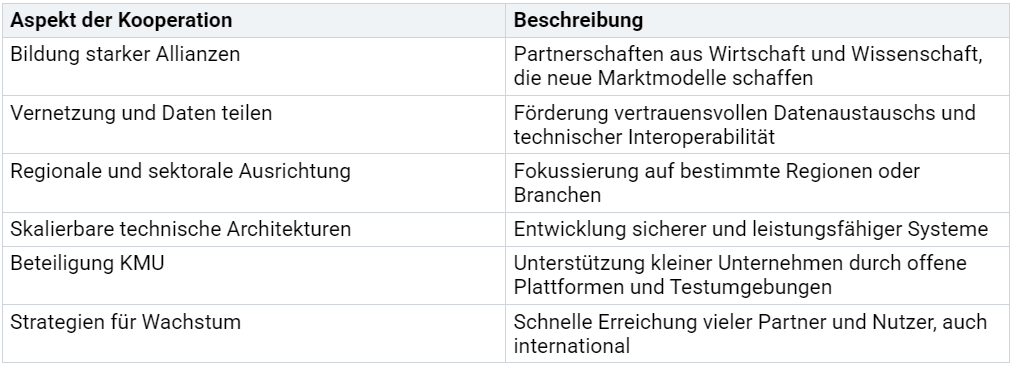

Kooperation

Kooperationen bilden das Fundament erfolgreicher Digitalisierungsprojekte. Verschiedene Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung arbeiten gemeinsam an Lösungen. Starke Allianzen entstehen, wenn sie sich auf bestimmte Regionen oder Themen konzentrieren. Der Austausch von Daten und Wissen fördert Vertrauen und Innovation. Offene Plattformen und Testumgebungen unterstützen kleine und mittlere Unternehmen.

Empirische Untersuchungen zeigen, dass Intermediäre wie Netzwerke und Vermittler den Wissenstransfer stärken. Sie fördern Digitalisierung und Nachhaltigkeit, indem sie Informationen verbreiten und Innovationen unterstützen. Kooperationen und Netzwerke bleiben entscheidend für den Erfolg interdisziplinärer Projekte.

Ausblick

Trends

Viele Städte setzen auf neue Technologien, um urbane Räume intelligenter zu gestalten. Quantitative Analysen zeigen, dass folgende Entwicklungen die urbane Digitalisierung prägen:

Edge Data und Cloud Computing ermöglichen eine schnelle Verarbeitung großer Datenmengen direkt vor Ort.

Maschinelles Lernen und KI-basierte Verfahren unterstützen die Analyse und Prognose von Stadtprozessen.

Geoinformationssysteme (GIS) helfen, Umweltveränderungen zu überwachen und Stadtplanung zu verbessern.

Quanten-Computing und 5G/6G-Kommunikation schaffen neue Möglichkeiten für Vernetzung und Datenübertragung.

Digitale Zwillinge und Blockchain-Technologien fördern Transparenz und Sicherheit in der Verwaltung.

Robotik und KI-gestützte Assistenzsysteme erleichtern den Alltag, zum Beispiel durch automatisierte Verkehrssteuerung oder telemedizinische Dienste.

Städte richten ihre Strategien zunehmend auf digitale Souveränität aus. Sie fördern Prototypen mit hohem Reifegrad, um Innovationen schnell in die Praxis zu bringen. Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz und Klimaschutz stehen dabei im Mittelpunkt. Förderprogramme unterstützen gezielt Projekte, die diese Ziele verfolgen.

Potenziale

Die Potenziale der urbanen Digitalisierung wachsen mit jedem technologischen Fortschritt. Städte können Ressourcen effizienter nutzen und die Lebensqualität für alle verbessern. Moderne Datenplattformen ermöglichen eine bessere Steuerung von Verkehr, Energie und Umwelt. Bürgerinnen und Bürger profitieren von neuen Beteiligungsformaten und digitalen Dienstleistungen.

Kollaborative Robotik und KI-gestützte Systeme bieten Chancen für Wirtschaft und Gesellschaft. Sie schaffen neue Arbeitsplätze und erleichtern den Zugang zu Bildung und Gesundheit. Die Integration von Geoinformationssystemen und KI hilft, Umweltveränderungen frühzeitig zu erkennen und gezielt zu handeln. Digitale Zwillinge unterstützen die Planung nachhaltiger Städte.

Hinweis: Urbane Digitalisierung eröffnet Städten die Möglichkeit, innovative Lösungen für aktuelle und zukünftige Herausforderungen zu entwickeln.

Innovative Governance-Modelle prägen die Urbane Digitalisierung. Städte nutzen neue Technologien, um Herausforderungen wie Klimaschutz und Mobilität zu bewältigen. Beteiligung und Zusammenarbeit fördern nachhaltige Lösungen. Chancen entstehen durch offene Daten, digitale Zwillinge und adaptive Modelle. Herausforderungen bleiben bei Datenschutz und Akzeptanz. Zukunftsorientierte Städte setzen auf Bildung, Transparenz und Mitgestaltung.

Technologie, Partizipation und nachhaltige Stadtentwicklung bilden das Fundament für lebenswerte Städte von morgen.

FAQ

Was versteht man unter einem digitalen Zwilling in der Stadtentwicklung?

Ein digitaler Zwilling bildet eine Stadt virtuell ab. Er nutzt aktuelle Daten aus Sensoren und Modellen. Verantwortliche können damit verschiedene Szenarien testen. Sie erkennen Probleme früh und planen gezielt Verbesserungen.

Wie profitieren Bürger:innen von urbaner Digitalisierung?

Bürger:innen erhalten besseren Zugang zu Informationen und Dienstleistungen. Digitale Plattformen ermöglichen Beteiligung an Entscheidungen. Sie können Vorschläge einreichen oder an Umfragen teilnehmen. Digitale Lösungen verbessern die Lebensqualität und fördern Transparenz.

Welche Rolle spielt Datenschutz bei digitalen Stadtprojekten?

Datenschutz schützt persönliche Informationen. Städte legen klare Regeln für die Datennutzung fest. Sie informieren die Bevölkerung über den Umgang mit Daten. Verantwortliche setzen sichere Systeme ein. Vertrauen entsteht durch Transparenz und klare Kommunikation.

Warum sind Kooperationen für die urbane Digitalisierung wichtig?

Kooperationen verbinden Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft. Sie fördern den Austausch von Wissen und Erfahrungen. Gemeinsame Projekte beschleunigen Innovationen. Städte profitieren von neuen Ideen und Lösungen. Zusammenarbeit stärkt die Umsetzung digitaler Strategien.