Künstliche Intelligenz beschreibt Systeme, die Aufgaben lösen, lernen und dabei menschliches Denken nachahmen. Sie erkennt Muster, verarbeitet Sprache und trifft Entscheidungen. Viele Unternehmen setzen bereits KI ein. Fast jedes zweite Großunternehmen in Deutschland nutzt KI-Technologien. Die Akzeptanz in der Bevölkerung hängt oft von Wissen und Vertrauen ab. Datenschutz und ethische Fragen spielen eine wichtige Rolle.

Wichtige Erkenntnisse

Künstliche Intelligenz (KI) hilft Maschinen, Aufgaben zu lösen, die normalerweise menschliches Denken erfordern, wie Sprache verstehen oder Entscheidungen treffen.

Viele Unternehmen nutzen KI bereits, um Prozesse zu verbessern, Zeit zu sparen und neue Produkte zu entwickeln.

KI lernt aus Daten und verbessert sich mit Erfahrung, zum Beispiel durch maschinelles Lernen und neuronale Netze.

Schwache KI ist heute weit verbreitet und unterstützt uns im Alltag, während starke KI mit eigenem Bewusstsein noch Zukunftsmusik ist.

Der verantwortungsvolle Umgang mit KI ist wichtig, um Chancen zu nutzen und Risiken wie Datenschutz oder Fachkräftemangel zu meistern.

Künstliche Intelligenz: Definition

Begriff

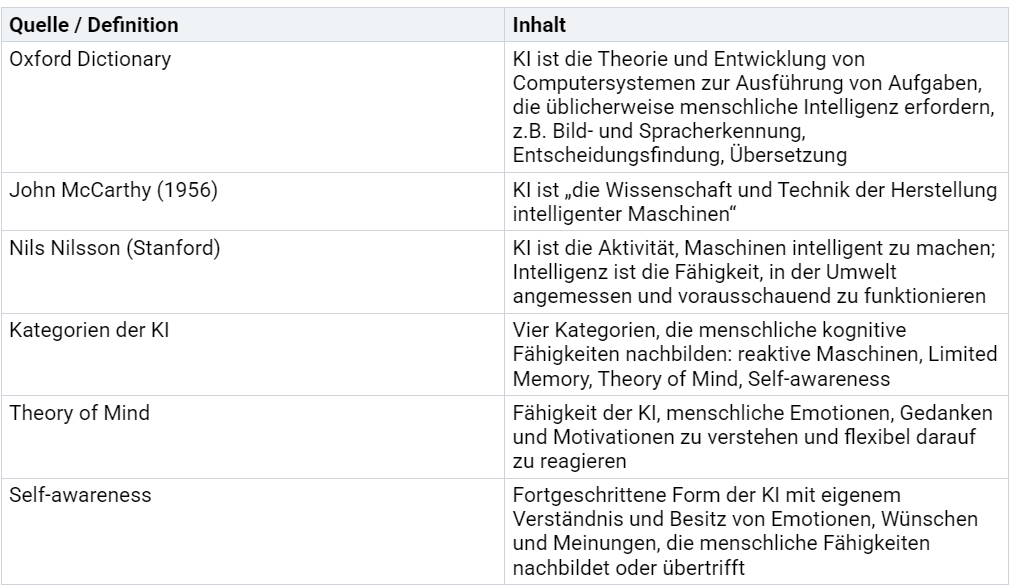

Künstliche Intelligenz beschreibt die Fähigkeit von Maschinen, Aufgaben zu lösen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern. Dazu gehören das Erkennen von Sprache, das Treffen von Entscheidungen und das Verstehen von Bildern. Verschiedene wissenschaftliche Quellen geben präzise Definitionen für diesen Begriff. Die folgende Tabelle zeigt einige wichtige Definitionen:

Diese Definitionen zeigen, dass Künstliche Intelligenz nicht nur einfache Aufgaben übernimmt. Sie kann auch komplexe Fähigkeiten wie Planen, Lernen und Kreativität nachbilden. Einige Systeme erkennen sogar Gefühle und reagieren darauf.

Tipp: Viele Menschen begegnen Künstlicher Intelligenz im Alltag, zum Beispiel bei Sprachassistenten oder automatischen Übersetzungen.

Entwicklung

Die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz begann schon in den 1950er Jahren. Forscher wie Alan Turing und John McCarthy legten die Grundlagen. Die wichtigsten Meilensteine lassen sich in einer zeitlichen Reihenfolge darstellen:

1950: Alan Turing beschreibt den Turing-Test als Methode, um maschinelle Intelligenz zu prüfen.

1956: John McCarthy organisiert die Dartmouth Conference. Diese Konferenz gilt als Startpunkt der KI-Forschung.

1960: Erste Programme nutzen Transistoren und Computer, um einfache KI-Aufgaben zu lösen.

1970: Der sogenannte "AI Winter" beginnt. Fortschritte bleiben aus, und viele Projekte verlieren ihre Finanzierung.

1980/90: Das Interesse an Künstlicher Intelligenz wächst wieder. Maschinelles Lernen und neuronale Netze werden erforscht.

1997: Der Computer Deep Blue von IBM besiegt den Schachweltmeister Garri Kasparow.

2010: Große Datenmengen und leistungsfähige Computer führen zu einer neuen KI-Renaissance.

2013: DeepMind entwickelt eine KI, die Atari-Spiele selbstständig lernt.

2015: Microsoft Research erreicht mit Deep Neural Networks eine Fehlerrate bei der Bilderkennung, die mit der des Menschen vergleichbar ist.

2016: AlphaGo schlägt den Go-Weltmeister Lee Sedol.

2022: OpenAI stellt ChatGPT vor, ein Sprachmodell, das Texte versteht und generiert.

Künstliche Intelligenz ist heute ein zentrales Teilgebiet der Informatik. Sie umfasst viele Bereiche wie maschinelles Lernen, neuronale Netze und Sprachverarbeitung. Forscher aus aller Welt arbeiten daran, die Fähigkeiten von KI-Systemen weiter zu verbessern.

Grundbegriffe

Algorithmus

Ein Algorithmus beschreibt eine genaue Abfolge von Schritten, die ein Problem lösen. Computer folgen diesen Anweisungen, um Aufgaben wie Sortieren, Suchen oder Rechnen auszuführen. Ein Algorithmus arbeitet immer nach einem festen Plan. Er benötigt einen Startpunkt, verarbeitet Daten und liefert ein Ergebnis. In der Künstlichen Intelligenz steuern Algorithmen, wie Maschinen lernen oder Entscheidungen treffen. Sie bilden das Fundament für komplexe Anwendungen wie Sprachassistenten oder Bildanalyse.

Tipp: Schon beim Kochen eines Rezepts folgt man einem Algorithmus – Schritt für Schritt zum Ziel.

Maschinelles Lernen

Maschinelles Lernen ist ein Teilgebiet der Künstlichen Intelligenz. Hierbei erkennt ein System Muster in Daten und verbessert sich durch Erfahrung. Das System erhält viele Beispiele und lernt daraus, ohne dass ein Mensch jede Regel vorgibt. Maschinelles Lernen kommt in vielen Bereichen zum Einsatz. Banken nutzen es zur Risikobewertung, Fabriken zur Qualitätskontrolle und Unternehmen zur Vorhersage von Wartungen an Maschinen. Große Datenmengen und leistungsfähige Computer beschleunigen diesen Lernprozess.

Maschinelles Lernen benötigt oft spezielle Hardware wie TPUs.

Die Modelle müssen verständlich bleiben, damit Menschen ihre Entscheidungen nachvollziehen können (Stichwort: Explainable AI).

Fortschritte in der Hardware und neue Methoden wie Transfer Learning machen das Lernen effizienter.

Neuronale Netze

Neuronale Netze orientieren sich am menschlichen Gehirn. Sie bestehen aus vielen künstlichen „Neuronen“, die Informationen verarbeiten und weitergeben. Verschiedene Netztypen lösen unterschiedliche Aufgaben:

Rekurrente neuronale Netze (RNNs) und Long Short-Term Memory (LSTM) Netzwerke analysieren Sprache und Zeitreihen, weil sie Zusammenhänge in Daten erkennen.

Convolutional Neural Networks (CNNs) erkennen Objekte und Gesichter in Bildern.

Transfer Learning nutzt vortrainierte Modelle wie VGG16, um neue Aufgaben schneller zu bewältigen.

Neuronale Netze finden breite Anwendung in der Praxis. Sie helfen beim Sprachverstehen, bei der Bildklassifikation und in der Industrie. Herausforderungen bestehen in der Notwendigkeit großer Datenmengen und der Erklärung der Ergebnisse. Neue Entwicklungen wie Quantencomputing könnten die Möglichkeiten weiter ausbauen.

Arten der Künstlichen Intelligenz

Schwache KI

Schwache KI, auch als "Narrow AI" bekannt, beschreibt Systeme, die für eine bestimmte Aufgabe entwickelt wurden. Diese Systeme lösen Probleme in einem engen Anwendungsbereich. Sie erkennen Muster, analysieren Daten und treffen Entscheidungen, ohne ein echtes Verständnis der Welt zu besitzen. Schwache KI begegnet Menschen täglich. Sprachassistenten wie Siri oder Alexa beantworten Fragen. Navigationssysteme berechnen Routen. Chatbots bearbeiten Kundenanfragen. In der Industrie erkennen Bildverarbeitungssysteme defekte Bauteile und automatisierte Anlagen steuern Produktionsprozesse.

Marktforschungsdaten zeigen, dass schwache KI in vielen Bereichen eingesetzt wird. Unternehmen nutzen sie für automatisiertes Reporting, Supply-Chain-Optimierung und Prozessautomatisierung. Predictive Maintenance ermöglicht die vorausschauende Wartung von Maschinen. In der Marktforschung platzieren Algorithmen Umfragen gezielt auf Webseiten und verbessern die Nutzererfahrung durch Empfehlungen.

Tipp: Schwache KI hilft auch bei der Qualitätskontrolle in der Industrie und übernimmt gefährliche oder monotone Aufgaben in der Robotik.

Aktuelle Marktanalysen belegen den Einsatz von schwacher KI in verschiedenen Anwendungsbereichen:

Im Werbemitteltest messen Methoden des maschinellen Lernens emotionale Reaktionen auf Werbevideos.

Im Bereich Natural Language Processing erreichen neuronale Netzwerke von Microsoft eine Wortfehlerrate von 5,9 %, was der menschlichen Spracherkennung entspricht.

Eine Studie der TU München zeigt eine starke Korrelation zwischen menschlichen Bewertungen und Machine-Learning-Modellen bei der Analyse von Soundeffekten.

KI-Modelle erkennen Objekte und emotionale Zustände in Bildern und Videos, um die Wirksamkeit von Werbemitteln vorherzusagen.

Diese Beispiele zeigen, dass schwache KI heute ein fester Bestandteil des Alltags ist. Sie unterstützt Menschen bei vielen Aufgaben und steigert die Effizienz in Unternehmen.

Starke KI

Starke KI, auch als "General AI" bezeichnet, beschreibt Systeme, die über ein breites Verständnis verfügen und flexibel auf neue Situationen reagieren können. Sie sollen Aufgaben lösen, die menschliche Intelligenz erfordern, und dabei lernen, planen und kreativ denken. Starke KI existiert bisher nicht. Forschende arbeiten daran, solche Systeme zu entwickeln, doch bisher gibt es nur spezialisierte Lösungen für einzelne Aufgaben.

Starke KI würde nicht nur Daten analysieren, sondern auch Zusammenhänge verstehen und eigene Ziele verfolgen. Sie könnte sich an neue Umgebungen anpassen und komplexe Probleme eigenständig lösen. Viele Experten sehen starke KI als langfristiges Ziel der Forschung. Bis heute bleibt sie jedoch eine Vision.

Hinweis: Schwache KI ist heute weit verbreitet, während starke KI noch Zukunftsmusik ist.

Symbolisch & subsymbolisch

Forschende unterscheiden bei Künstlicher Intelligenz zwischen symbolischen und subsymbolischen Ansätzen. Symbolische KI arbeitet mit klaren Regeln und Symbolen. Sie nutzt logische Schlussfolgerungen, um Probleme zu lösen. Ein Beispiel ist ein Expertensystem, das medizinische Diagnosen anhand festgelegter Regeln stellt.

Subsymbolische KI basiert auf der Verarbeitung von Datenmustern. Sie verwendet neuronale Netze oder andere Methoden des maschinellen Lernens. Diese Systeme lernen aus Beispielen und erkennen Zusammenhänge, ohne explizite Regeln zu benötigen. Bild- und Spracherkennung nutzen oft subsymbolische Ansätze.

Beide Ansätze haben Stärken und Schwächen. Symbolische KI eignet sich für Aufgaben mit klaren Regeln. Subsymbolische KI zeigt Vorteile bei komplexen, datengetriebenen Problemen. Moderne Systeme kombinieren oft beide Methoden, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Funktionsweise

Lernen

Künstliche Intelligenz lernt durch Daten. Entwickler geben dem System viele Beispiele, sogenannte Trainingsdaten. Das System erkennt Muster in diesen Daten. Es passt seine Regeln an, um Aufgaben besser zu lösen. Ein Sprachassistent hört viele gesprochene Sätze. Er lernt, Wörter und Bedeutungen zu unterscheiden. Ein Bildanalyse-Programm sieht tausende Fotos. Es erkennt, wie Katzen oder Autos aussehen.

Maschinelles Lernen nutzt verschiedene Methoden. Einfache Modelle wie Entscheidungsbäume treffen klare Ja-Nein-Entscheidungen. Neuronale Netze verarbeiten große Datenmengen und finden auch versteckte Zusammenhänge. Das System verbessert sich mit jedem neuen Beispiel. Es prüft, ob seine Vorhersagen richtig sind. Fehler helfen dem System, sich weiterzuentwickeln.

Tipp: Je mehr und bessere Daten ein KI-System erhält, desto genauer werden seine Ergebnisse.

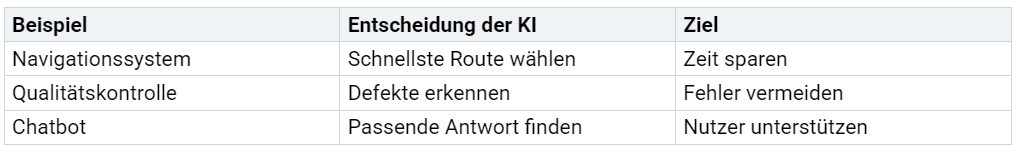

Entscheidung

KI-Systeme treffen Entscheidungen auf Basis von Daten und Regeln. Sie bewerten verschiedene Möglichkeiten und wählen die beste Option. Ein Navigationssystem analysiert Verkehrsdaten. Es schlägt die schnellste Route vor. Ein Chatbot prüft die Frage eines Nutzers. Er sucht die passende Antwort in seiner Datenbank.

Viele KI-Systeme passen sich an neue Situationen an. Sie lernen aus Fehlern und verbessern ihre Strategien. In der Industrie erkennt eine KI defekte Produkte. Sie entscheidet, ob ein Teil aussortiert werden muss. In der Medizin unterstützt KI Ärzte bei Diagnosen. Sie schlägt Behandlungsmöglichkeiten vor.

Künstliche Intelligenz löst Probleme, indem sie Daten analysiert und flexibel reagiert. Sie kann sich an neue Aufgaben anpassen und unterstützt Menschen in vielen Bereichen.

Anwendungen

Alltag

Viele Menschen begegnen Künstlicher Intelligenz täglich, oft ohne es zu merken. Sprachassistenten wie Alexa, Siri oder Google Assistant beantworten Fragen, steuern Musik oder helfen beim Einstellen von Terminen. In Smartphones erkennt die Kamera Gesichter und verbessert Fotos automatisch. Navigations-Apps berechnen die schnellste Route und berücksichtigen aktuelle Verkehrsdaten.

Auch bei der Textverarbeitung unterstützt KI. Programme wie automatische Rechtschreibprüfung oder Übersetzungsdienste erkennen Fehler und schlagen passende Korrekturen vor. In sozialen Netzwerken filtern Algorithmen unerwünschte Inhalte und schlagen neue Kontakte oder Beiträge vor.

Tipp: Viele Streaming-Dienste nutzen KI, um Filme und Musik zu empfehlen, die zum eigenen Geschmack passen.

Im Alltag sorgt Künstliche Intelligenz für mehr Komfort und spart Zeit. Sie hilft beim Online-Shopping, indem sie Produkte vorschlägt, die zu den eigenen Interessen passen. In der Kommunikation erkennt sie Spam-Mails und schützt vor unerwünschten Nachrichten.

Wirtschaft

Unternehmen setzen Künstliche Intelligenz gezielt ein, um Prozesse zu verbessern und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Die PwC-Studie schätzt, dass KI bis 2030 bis zu 14 % zum globalen Bruttosozialprodukt beitragen kann. Das entspricht einem zusätzlichen Wert von etwa 15,7 Billionen US-Dollar. Unternehmen steigern ihre Produktivität durch Automatisierung und schaffen neue Dienstleistungen.

Einige Firmen zeigen, wie KI die Digitalisierung vorantreibt:

Philips hat sich zu einer Software-Data-Company entwickelt. Das Unternehmen nutzt eine offene Plattform, um Geräte, Daten und Dienstleister zu vernetzen. So entsteht ein digitales Ökosystem im Gesundheitsmarkt.

EnBW verwendet datengetriebene Modelle und Predictive Analytics. Das Unternehmen versteht Kundenbedürfnisse besser und entwickelt neue Angebote im Energiebereich.

Im Einkauf und Supply Chain Management analysieren lernfähige Systeme große Datenmengen. Sie optimieren Entscheidungen und minimieren Risiken.

Unternehmen profitieren von Künstlicher Intelligenz, indem sie Abläufe effizienter gestalten und innovative Produkte schaffen. Weiterbildung der Mitarbeitenden bleibt dabei ein wichtiger Erfolgsfaktor.

Chancen & Grenzen

Vorteile

Künstliche Intelligenz erweitert menschliche Fähigkeiten in vielen Bereichen. Sie analysiert große Datenmengen schneller und genauer als Menschen. Unternehmen nutzen automatisierte Kodierungen und Sentiment-Analysen, um Kundenmeinungen zu Produkten wie Preis oder Design zu erkennen. Häufigkeitsanalysen zeigen, welche Aspekte besonders wichtig sind. So können Firmen gezielt Verbesserungen vornehmen. Menschen validieren die Ergebnisse und sorgen für Qualität. Maschinelles Lernen beschleunigt den Forschungsprozess und macht ihn zuverlässiger. Viele Prozesse werden durch KI vereinfacht. Routineaufgaben laufen automatisch ab. Das spart Zeit und steigert die Effizienz.

Tipp: KI-Systeme helfen Forschenden, Muster in Daten zu entdecken, die sonst verborgen bleiben.

Lernplattformen wie KI.NRW und KI-Campus bieten Wissen rund um Künstliche Intelligenz. Sie unterstützen Schüler, Studierende und Berufstätige beim Einstieg in das Thema.

Herausforderungen

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz bringt auch Herausforderungen mit sich. Viele Unternehmen finden nicht genug Fachkräfte für KI-Jobs. Laut einer Studie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie blieben 43 % der offenen Stellen mit KI-Bezug unbesetzt. Nur wenige Firmen nutzen KI in ihren Abläufen. Unsicherheit und fehlendes Wissen bremsen die Verbreitung. Neue Technologien verändern die Anforderungen an Mitarbeitende. Es entstehen Risiken wie Arbeitsverdichtung oder Kontrollverlust. Die Gesellschaft diskutiert, wie KI reguliert werden soll. Das EU-KI-Gesetz von 2023 legt verschiedene Risikostufen fest. Es schützt Menschen vor möglichen Nachteilen und sorgt für klare Regeln. Initiativen wie KI.NRW und KI-Campus helfen, Wissen zu vermitteln und Unsicherheiten abzubauen.

Hinweis: Der verantwortungsvolle Umgang mit KI bleibt eine wichtige Aufgabe für alle Beteiligten.

Ausblick

Entwicklung

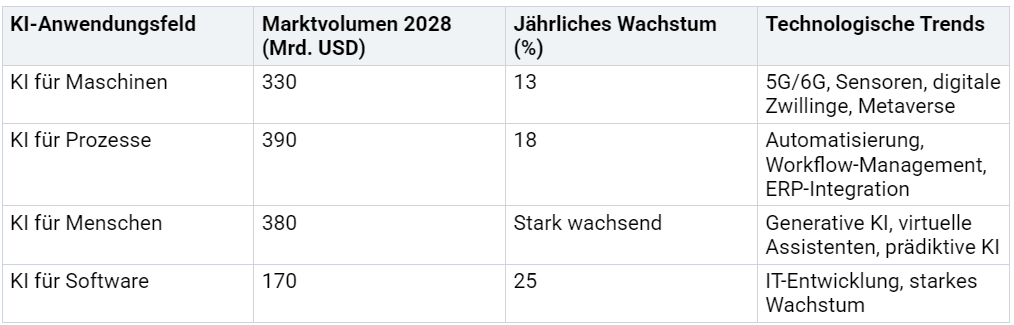

Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant. Forschende und Unternehmen investieren weltweit in neue Technologien. Prognosen zeigen, dass der KI-Markt stark wächst. Bis 2028 soll das Marktvolumen von 540 Milliarden US-Dollar auf 1.270 Milliarden US-Dollar steigen. Das entspricht einem jährlichen Wachstum von 19 Prozent. Damit wächst der KI-Markt dreimal so schnell wie der gesamte IT-Markt. Im Jahr 2028 wird KI etwa 10 Prozent des IT-Marktes ausmachen.

Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Anwendungsfelder und ihre Entwicklung:

Neue Technologien wie 5G, digitale Zwillinge und generative KI treiben diese Entwicklung an. Besonders Anwendungen für Menschen, wie virtuelle Assistenten oder prädiktive Systeme, wachsen sehr schnell. Unternehmen setzen KI immer häufiger ein, um Prozesse zu automatisieren und neue Produkte zu schaffen.

Hinweis: Die starke Wachstumsdynamik zeigt, dass KI in vielen Bereichen zum Standard wird.

Bedeutung

Künstliche Intelligenz prägt die Zukunft von Wirtschaft, Gesellschaft und Alltag. Sie verändert, wie Menschen arbeiten, lernen und kommunizieren. Unternehmen nutzen KI, um effizienter zu werden und bessere Entscheidungen zu treffen. Im Gesundheitswesen unterstützt KI bei Diagnosen und Therapien. Im Bildungsbereich helfen intelligente Systeme beim Lernen.

Viele Menschen erleben KI bereits im Alltag. Sprachassistenten, personalisierte Empfehlungen und automatische Übersetzungen sind nur einige Beispiele. Die Bedeutung von KI wächst weiter. Sie eröffnet neue Chancen, stellt aber auch neue Anforderungen an Bildung und Ethik.

Eine Gesellschaft, die KI versteht und verantwortungsvoll nutzt, kann von den Vorteilen profitieren. Schulen und Lernplattformen wie KI.NRW und KI-Campus fördern das Wissen über KI. So gelingt der Wandel in eine digitale Zukunft.

Tipp: Wer sich mit KI beschäftigt, gestaltet die Welt von morgen aktiv mit.

Künstliche Intelligenz verändert viele Bereiche des Lebens. Sie hilft im Gesundheitswesen, Diagnosen zu verbessern, und macht den Verkehr sicherer. In Fabriken steigert sie die Effizienz, in der Landwirtschaft sorgt sie für mehr Nachhaltigkeit.

Im Gesundheitsbereich erkennt KI Herzstillstände schneller.

Im Verkehr optimiert sie den Schienenverkehr.

In Fabriken und auf Feldern arbeiten Roboter und intelligente Systeme.

Diese Entwicklungen zeigen, dass Künstliche Intelligenz die Zukunft aktiv mitgestaltet. Neue Chancen entstehen für Gesellschaft und Wirtschaft.

FAQ

Was ist der Unterschied zwischen Künstlicher Intelligenz und Maschinellem Lernen?

Künstliche Intelligenz umfasst alle Systeme, die Aufgaben wie Menschen lösen. Maschinelles Lernen ist ein Teil davon. Es beschreibt Methoden, bei denen Computer aus Beispielen lernen. Nicht jede KI nutzt maschinelles Lernen.

Wo begegnet man KI im Alltag?

Viele Menschen nutzen KI täglich. Sprachassistenten, Navigations-Apps und automatische Übersetzungen arbeiten mit KI. Auch Online-Shops empfehlen Produkte mithilfe von Algorithmen.

Kann Künstliche Intelligenz Fehler machen?

Ja, KI kann Fehler machen. Sie hängt von den Daten ab, mit denen sie trainiert wurde. Schlechte oder unvollständige Daten führen zu falschen Ergebnissen. Menschen müssen die Ergebnisse prüfen.

Wie sicher ist der Einsatz von KI?

Die Sicherheit hängt vom Einsatzgebiet ab. Entwickler testen KI-Systeme gründlich. Sie achten auf Datenschutz und klare Regeln. Unternehmen und Behörden kontrollieren die Einhaltung von Vorschriften.