Nachhaltigkeit und Digitalisierung bilden das Fundament moderner Städte. Beide Themen greifen ineinander, weil wachsende Städte innovative Lösungen verlangen. Laut dem UN-Bericht „World Urbanisation Prospects“ leben bis 2050 über zwei Drittel der Menschen in Städten. Diese Entwicklung erhöht den Druck, urbane Räume mit digitalen und nachhaltigen Konzepten weiterzuentwickeln. Die Studie „Wegweiser Kommune“ zeigt, dass Städte in Deutschland weiter wachsen. Eine Smart City nutzt digitale Technologien, um Ressourcen effizient einzusetzen und die Lebensqualität für alle zu erhöhen.

Wichtige Erkenntnisse

Smart Cities verbinden digitale Technologien mit nachhaltigen Lösungen, um Ressourcen zu schonen und die Lebensqualität zu verbessern.

Intelligente Infrastruktur und smarte Systeme helfen, Energieverbrauch und CO₂-Emissionen deutlich zu reduzieren.

Digitale Mobilitätsangebote und Verkehrssteuerung machen den Stadtverkehr effizienter und umweltfreundlicher.

Bürgerbeteiligung, Datenschutz und soziale Teilhabe sind wichtige Voraussetzungen für erfolgreiche Smart Cities.

Partnerschaften und Wissenstransfer fördern Innovationen und beschleunigen die nachhaltige Stadtentwicklung.

Smart City Grundlagen

Nachhaltigkeit

Eine Smart City verfolgt das Ziel, Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen. Städte verbrauchen etwa 80 % der weltweiten Energie und verursachen über 70 % der CO2-Emissionen. Deshalb spielen nachhaltige Lösungen eine zentrale Rolle. In Deutschland gibt es klare Klimaschutzziele: Die Städte sollen bis 2030 ihre Treibhausgasemissionen um 65 % gegenüber 1990 senken und bis 2045 klimaneutral werden. Digitale Technologien helfen, diese Ziele zu erreichen. Sie ermöglichen eine bessere Steuerung von Energie, Verkehr und Abfall. Viele Städte setzen auf erneuerbare Energien, smarte Netze und intelligente Gebäude, um den ökologischen Fußabdruck zu verringern.

Digitalisierung

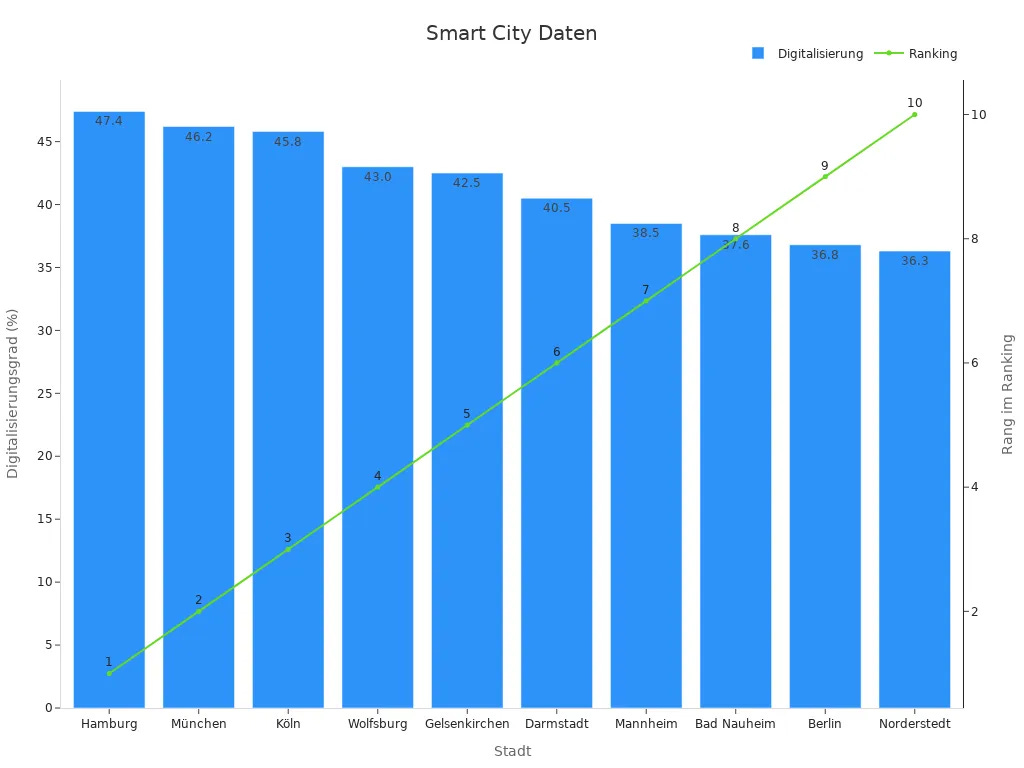

Digitale Technologien bilden das Rückgrat einer modernen Stadt. Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) vernetzen Menschen, Geräte und Infrastrukturen. Sensoren messen den Energieverbrauch, steuern die Straßenbeleuchtung oder regeln den Verkehr. In Hamburg und München verbessern intelligente Mobilitätsstationen und smarte Straßenbeleuchtung die Sicherheit und Effizienz. Digitale Verwaltungsprozesse und Online-Beteiligung fördern die Transparenz und erleichtern den Zugang zu städtischen Dienstleistungen. Der Smart City Index bewertet weltweit 142 Städte nach technologischem Fortschritt, Innovation und Lebensqualität. Städte wie Zürich, Oslo und Canberra führen die Rangliste an.

Ziele

Eine Smart City verfolgt mehrere Ziele. Sie möchte die Lebensqualität der Bürger:innen steigern, die Effizienz von Prozessen erhöhen und soziale Inklusion fördern. Der Smart City Index zeigt, dass bezahlbarer Wohnraum für viele Menschen besonders wichtig ist. In 110 von 146 untersuchten Städten nennen mindestens die Hälfte der Befragten dieses Thema als Priorität. Effiziente Verwaltung, nachhaltige Mobilität und digitale Teilhabe stehen ebenfalls im Mittelpunkt. Die Städte setzen auf Innovation, um den Herausforderungen des Klimawandels und der Urbanisierung zu begegnen. Studien wie „Sixteen Shades of Smart“ zeigen, dass digitale Lösungen helfen, Städte widerstandsfähiger und lebenswerter zu machen.

Synergien von Digitalisierung und Nachhaltigkeit

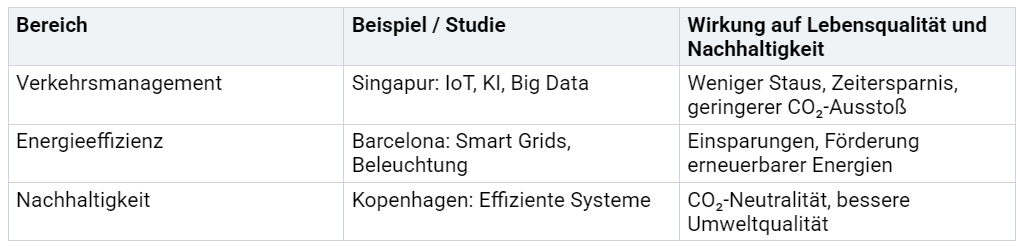

Digitale Technologien und nachhaltige Stadtentwicklung gehen Hand in Hand. Städte setzen auf intelligente Systeme, um Ressourcen zu schonen und die Lebensqualität zu verbessern. Studien des Deutschen Instituts für Urbanistik zeigen, dass digitale Maßnahmen die Stadtentwicklung positiv beeinflussen. Sie empfehlen, digitale und nachhaltige Strategien systematisch zu evaluieren, um Synergien zu erkennen und weiterzuentwickeln. Auch internationale Untersuchungen belegen, dass Smart Cities durch Digitalisierung und Nachhaltigkeit große Einsparpotenziale erzielen. Städte wie Singapur, Barcelona und Kopenhagen nutzen digitale Lösungen, um Verkehrsströme zu steuern, Energie effizienter zu nutzen und CO₂-Emissionen zu senken.

Intelligente Infrastruktur

Intelligente Infrastrukturen bilden das Rückgrat moderner Städte. Sensoren und vernetzte Systeme erfassen Daten in Echtzeit. Sie steuern die Straßenbeleuchtung, überwachen den Energieverbrauch und melden Störungen automatisch. Öffentliche Gebäude profitieren von digitalen Steuerungen. Diese Systeme senken den Energieverbrauch um bis zu 20 Prozent. Bis 2030 lässt sich die Effizienz sogar verdoppeln. Intelligente Beleuchtungssysteme sparen bis zu 85 Prozent Energie ein. Die eco-Studie „Der Smart-City-Markt in Deutschland 2021-2026“ hebt hervor, dass viele Projekte noch keine festen Ziele formulieren. Eine kontinuierliche Überprüfung bleibt daher wichtig, um die tatsächlichen Umwelteffekte zu messen.

Tipp: Städte, die auf intelligente Infrastruktur setzen, schaffen die Grundlage für nachhaltige Entwicklung und mehr Lebensqualität.

Energie und Ressourcen

Digitale Technologien helfen, Energie und Ressourcen gezielt einzusetzen. Smarte Netze verteilen Strom effizient und passen sich dem Verbrauch an. Sensoren erkennen, wann Gebäude geheizt oder gekühlt werden müssen. Dadurch sinkt der Energiebedarf. Die Umstellung auf erneuerbare Energien gelingt leichter, wenn digitale Systeme den Energiefluss steuern. Öffentliche Gebäude und Straßenbeleuchtung zeigen, wie groß das Einsparpotenzial ist. Bis 2030 könnten Städte weltweit jährlich bis zu 280 Milliarden US-Dollar durch effizientere Prozesse sparen. Projekte wie „DESIRA“ und „Digi Green“ des Fraunhofer IESE belegen, dass Digitalisierung ökologische, soziale und wirtschaftliche Ziele verbindet. Sie verbessern die Lebensverhältnisse und schützen die Umwelt.

Mobilität

Nachhaltige Mobilität profitiert stark von digitalen Lösungen. Intelligente Verkehrssteuerung verringert Staus und senkt Emissionen. Smart-Parking-Systeme reduzieren den Parkplatzsuchverkehr um bis zu 50 Prozent. Car-Sharing-Angebote führen dazu, dass bis zu 20 Prozent weniger Autos in Städten unterwegs sind. Der öffentliche Nahverkehr wird durch digitale Fahrpläne und E-Busse effizienter und klimafreundlicher. Viele Städte setzen auf elektrisch betriebene Busse, um CO₂-Emissionen direkt zu senken. Digitale Plattformen ermöglichen es Bürger:innen, verschiedene Verkehrsmittel einfach zu kombinieren. So entsteht eine nachhaltige und flexible Mobilität, die den Alltag erleichtert.

Vorteile für die Smart City

Lebensqualität

Digitale Lösungen verbessern das tägliche Leben in Städten. Sensoren steuern den Verkehr und reduzieren Staus. Intelligente Straßenbeleuchtung sorgt für mehr Sicherheit und spart Energie. Bürger:innen nutzen Apps, um Fahrpläne oder Verbrauchsdaten abzurufen. Digitale Plattformen ermöglichen es, Probleme wie defekte Straßenlaternen schnell zu melden. Die Zufriedenheit steigt, weil Dienstleistungen schneller und transparenter werden. Das Fraunhofer IESE hebt hervor, dass Smart City Maßnahmen die Lebensqualität durch bessere Verkehrsflüsse, effiziente Energieversorgung und soziale Teilhabe erhöhen. Projekte wie »DESIRA« und »Digi Green« zeigen, wie Digitalisierung das Wohlbefinden in Städten stärkt.

Wirtschaft und Innovation

Unternehmen profitieren von digitalen Infrastrukturen. Effiziente Prozesse senken Kosten und schaffen neue Arbeitsplätze. Die PwC-Studie zeigt, dass Städte durch Digitalisierung jährlich bis zu 280 Milliarden US-Dollar einsparen können. Start-ups entwickeln innovative Lösungen für Energie, Mobilität und Verwaltung. Digitale Verwaltung beschleunigt Genehmigungen und vereinfacht Abläufe. Daten helfen, Trends früh zu erkennen und auf Veränderungen zu reagieren. Städte werden widerstandsfähiger, weil sie schneller auf Krisen reagieren können. Die Smart City fördert Innovation und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit.

Tipp: Unternehmen, die digitale Technologien nutzen, steigern ihre Effizienz und schaffen nachhaltige Geschäftsmodelle.

Umwelt

Digitale Technologien schützen die Umwelt. Intelligente Verkehrssteuerung senkt den CO₂-Ausstoß. Smarte Netze fördern erneuerbare Energien und reduzieren den Energieverbrauch. In Kopenhagen helfen energieeffiziente Gebäude und intelligente Verkehrssysteme, das Ziel der CO₂-Neutralität bis 2025 zu erreichen. In Barcelona spart die smarte Straßenbeleuchtung Millionen Euro und unterstützt den Klimaschutz. Daten aus Sensoren ermöglichen eine bessere Überwachung der Luftqualität und des Ressourcenverbrauchs. Städte werden nachhaltiger und resilienter gegenüber Umwelteinflüssen.

Herausforderungen

Datenschutz

Digitale Technologien sammeln große Mengen an Daten. Viele Sensoren und Kameras erfassen Bewegungen, Energieverbrauch und Verkehrsströme. Bürger:innen sorgen sich um ihre Privatsphäre. Unternehmen und Städte müssen Daten sicher speichern und schützen. Hackerangriffe und Datenlecks stellen eine reale Gefahr dar. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gibt klare Regeln vor. Städte müssen diese Regeln einhalten. Sie dürfen Daten nur für festgelegte Zwecke nutzen. Transparenz schafft Vertrauen. Bürger:innen möchten wissen, welche Daten gesammelt werden.

Hinweis: Datenschutz bleibt ein zentrales Thema in jeder Smart City. Verantwortliche müssen technische und organisatorische Maßnahmen treffen, um Missbrauch zu verhindern.

Soziale Teilhabe

Nicht alle Menschen profitieren gleichermaßen von der Digitalisierung. Viele ältere Menschen oder Menschen mit geringem Einkommen besitzen kein Smartphone oder keinen Internetzugang. Die digitale Kluft wächst. Städte müssen darauf achten, niemanden auszuschließen. Digitale Angebote sollten einfach und verständlich sein. Öffentliche WLAN-Hotspots und Schulungen helfen, Barrieren abzubauen. Soziale Teilhabe fördert den Zusammenhalt in der Stadt.

Zugang zu digitalen Diensten für alle

Schulungen für digitale Kompetenzen

Förderung von Inklusion und Chancengleichheit

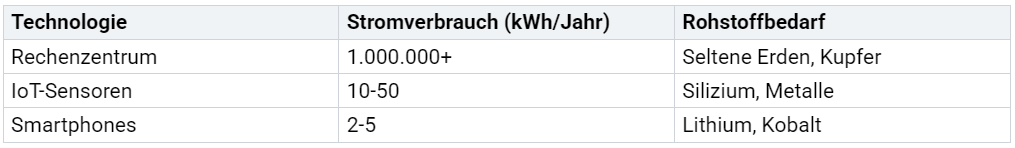

Ressourcenverbrauch

Digitale Technologien verbrauchen viele Ressourcen. Server, Sensoren und Netzwerke benötigen Strom. Die Herstellung von Geräten verschlingt Rohstoffe wie seltene Erden. Der Strombedarf von Rechenzentren steigt. Städte stehen vor einem Zielkonflikt: Sie wollen nachhaltiger werden, doch digitale Lösungen erhöhen oft den Energieverbrauch.

Tipp: Städte sollten auf energieeffiziente Geräte und erneuerbare Energien setzen, um den Ressourcenverbrauch zu senken.

Smart City Beispiele

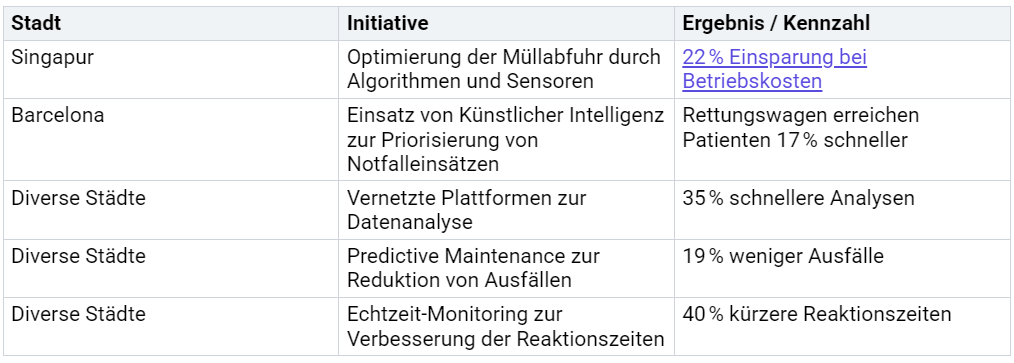

Singapur

Singapur gilt als Vorreiter im Bereich Smart City. Die Stadt setzt auf digitale Technologien, um das Leben der Menschen zu verbessern. Sensoren und Algorithmen steuern die Müllabfuhr. Dadurch spart Singapur 22 % der Betriebskosten ein. Die Stadt nutzt das Internet der Dinge (IoT), um Verkehrsflüsse zu optimieren und Energie effizient zu verteilen. Öffentliche Dienstleistungen stehen online zur Verfügung. Bürgerinnen und Bürger können viele Behördengänge digital erledigen. Singapur erreicht regelmäßig Spitzenplätze im Smart City Index. Die Verwaltung investiert gezielt in erneuerbare Energien und intelligente Gebäude.

Belmont

Belmont in Kalifornien verfolgt einen innovativen Ansatz. Die Stadt plant von Anfang an mit digitalen Lösungen. Sensoren überwachen die Wasserqualität und den Energieverbrauch. Öffentliche Gebäude nutzen Solarenergie. Die Verwaltung setzt auf digitale Plattformen, um Bürgerbeteiligung zu fördern. In Belmont entstehen neue Wohngebiete, die auf nachhaltige Mobilität setzen. Fahrradwege, E-Ladestationen und Car-Sharing-Angebote gehören zum Stadtbild. Die Stadt arbeitet mit Unternehmen zusammen, um Innovationen schnell umzusetzen.

Barcelona

Barcelona zeigt, wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenwirken. Die Stadt setzt Künstliche Intelligenz ein, um Notfalleinsätze zu priorisieren. Rettungswagen erreichen Patienten 17 % schneller. Intelligente Straßenbeleuchtung spart Energie und verbessert die Sicherheit. Barcelona nutzt vernetzte Plattformen zur Datenanalyse. Die Verwaltung kann so schneller auf Probleme reagieren. Viele Dienstleistungen stehen online bereit. Die Stadt investiert in erneuerbare Energien und fördert nachhaltige Mobilität.

Hinweis: Die Beispiele zeigen, wie Städte durch Digitalisierung und nachhaltige Strategien messbare Verbesserungen erzielen.

Strategien für Städte

Partnerschaften

Städte erreichen nachhaltige und digitale Ziele oft schneller durch starke Partnerschaften. Öffentliche Verwaltungen arbeiten mit Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Start-ups zusammen. Diese Zusammenarbeit bringt neue Ideen und Technologien in die Stadt. Viele Städte schließen sich zu Netzwerken wie dem „Smart City Netzwerk Deutschland“ zusammen. Sie profitieren von gemeinsamen Projekten und geteiltem Wissen. Unternehmen bieten innovative Lösungen für Energie, Mobilität und Verwaltung. Kommunen setzen auf langfristige Kooperationen, um Investitionen zu sichern und Risiken zu teilen.

Tipp: Städte, die auf Partnerschaften setzen, können schneller auf neue Herausforderungen reagieren und Innovationen gezielt fördern.

Bürgerbeteiligung

Bürgerinnen und Bürger spielen eine wichtige Rolle in der Stadtentwicklung. Sie kennen die Bedürfnisse vor Ort am besten. Digitale Plattformen ermöglichen es, Meinungen und Ideen einfach einzubringen. Viele Städte nutzen Online-Umfragen, Apps oder digitale Bürgerversammlungen. So entsteht ein direkter Dialog zwischen Verwaltung und Bevölkerung. Bürgerbeteiligung erhöht die Akzeptanz neuer Projekte. Sie sorgt dafür, dass Lösungen wirklich den Alltag verbessern. Städte, die auf Beteiligung setzen, schaffen Vertrauen und fördern soziale Inklusion.

Digitale Umfragen für Feedback

Apps zur Meldung von Problemen

Workshops für gemeinsame Lösungen

Wissenstransfer

Wissenstransfer hilft Städten, voneinander zu lernen. Erfolgreiche Projekte aus einer Stadt lassen sich oft an andere Orte anpassen. Städte tauschen Erfahrungen in Netzwerken und auf Konferenzen aus. Forschungseinrichtungen unterstützen mit Studien und Analysen. Der Austausch von Daten und Best Practices beschleunigt die Entwicklung nachhaltiger Lösungen. Eine Smart City profitiert von offenem Wissen und gemeinsamer Innovation.

Nachhaltigkeit und Digitalisierung prägen die Städte von morgen. Digitale Technologien ermöglichen effiziente Prozesse und schützen die Umwelt. Nachhaltige Lösungen verbessern die Lebensqualität und fördern Innovation. Städte, Unternehmen und Bürger:innen profitieren gemeinsam.

Jede Person kann zur Entwicklung einer Smart City beitragen. Engagement, Ideen und Offenheit für neue Technologien stärken die Gemeinschaft. Die Zukunft der Stadt beginnt heute – mit jedem Einzelnen.

FAQ

Was ist eine Smart City?

Eine Smart City nutzt digitale Technologien, um das Leben der Menschen zu verbessern. Sie setzt auf nachhaltige Lösungen, intelligente Infrastruktur und effiziente Verwaltung. Städte wie Singapur und Barcelona zeigen, wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenwirken.

Wie profitieren Bürger:innen von einer Smart City?

Bürger:innen erleben mehr Komfort und Sicherheit. Digitale Services erleichtern den Alltag. Intelligente Verkehrssteuerung reduziert Staus. Smarte Beleuchtung spart Energie. Apps bieten schnellen Zugang zu Informationen und Dienstleistungen.

Welche Rolle spielt Datenschutz in Smart Cities?

Datenschutz schützt persönliche Daten. Städte speichern und verarbeiten Daten sicher. Sie halten sich an die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Transparenz schafft Vertrauen. Bürger:innen erfahren, welche Daten gesammelt werden.

Können alle Städte Smart Cities werden?

Jede Stadt kann digitale und nachhaltige Lösungen einführen. Größe und Budget spielen eine Rolle. Partnerschaften, Wissenstransfer und Bürgerbeteiligung helfen bei der Umsetzung. Kleine Städte profitieren von Erfahrungen großer Städte.

Welche Herausforderungen gibt es bei der Digitalisierung?

Digitale Technologien benötigen Energie und Rohstoffe. Nicht alle Menschen haben Zugang zu digitalen Angeboten. Datenschutz bleibt wichtig. Städte müssen Lösungen finden, um soziale Teilhabe und Nachhaltigkeit zu sichern.