Aktuelle Innovationen in der E-Mobilität verändern den Alltag vieler Menschen. Elektroautos, E-Bikes, Pedelecs und E-Busse bieten neue Möglichkeiten für nachhaltige Fortbewegung. Die Zulassungen von batterieelektrischen Fahrzeugen steigen: In Deutschland wuchs die Zahl im ersten Quartal 2025 um 37 %. Immer mehr Menschen nutzen oder planen den Kauf eines Elektrofahrzeugs. Diese Fahrzeuge zeigen im Lebenszyklus deutlich weniger Treibhausgasemissionen und tragen so aktiv zum Klimaschutz bei. Förderprogramme und moderne Technik erhöhen Effizienz und Fahrkomfort.

Wichtige Erkenntnisse

Elektrofahrzeuge sind umweltfreundlich und helfen, den Klimawandel zu stoppen, weil sie weniger schädliche Gase ausstoßen als Autos mit Verbrennungsmotor.

Neue Technologien wie schnelles Laden, bidirektionales Laden und smarte Apps machen das Fahren mit E-Autos bequem und flexibel.

Die Zahl der Elektroautos und Ladepunkte wächst schnell, und immer mehr Menschen nutzen oder planen den Umstieg auf E-Mobilität.

Innovationen bei Batterien und Recycling sorgen dafür, dass Elektrofahrzeuge sicherer, langlebiger und nachhaltiger werden.

Förderprogramme und politische Ziele unterstützen den Ausbau der E-Mobilität und machen sie für alle zugänglich.

Überblick E-Mobilität

Definition

E-Mobilität beschreibt die Nutzung von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen im Alltag. Diese Fahrzeuge beziehen ihre Energie aus Batterien oder Brennstoffzellen. Sie fahren lokal emissionsfrei und verursachen weniger Lärm als herkömmliche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Die Entwicklung der E-Mobilität wird durch technische Innovationen, politische Maßnahmen und das wachsende Umweltbewusstsein vorangetrieben.

Tipp: Wer sich über aktuelle Zahlen informieren möchte, findet bei verschiedenen Institutionen umfassende Daten:

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) veröffentlicht monatliche Neuzulassungszahlen und Jahresbilanzen.

Der ADAC bietet Pannenstatistiken und Informationen zu Ladeinfrastruktur.

Statista liefert Marktprognosen und Statistiken zum Anteil von Elektroautos.

Die Bundesnetzagentur stellt Daten zur öffentlichen Ladeinfrastruktur bereit.

Weitere Quellen wie InsideEVs und AutoBild ergänzen mit Marktanalysen.

Fahrzeugtypen

Im Bereich der E-Mobilität existieren verschiedene Fahrzeugtypen. Zu den wichtigsten zählen:

Batterieelektrische Fahrzeuge (BEV): Sie fahren ausschließlich mit Strom aus einer Batterie.

Plug-In-Hybride (PHEV): Sie kombinieren einen Elektromotor mit einem Verbrennungsmotor und können extern geladen werden.

Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV): Sie erzeugen Strom aus Wasserstoff.

E-Bikes und Pedelecs: Sie unterstützen das Treten mit einem Elektromotor.

E-Busse und E-Transporter: Sie kommen im öffentlichen Nahverkehr und in der Logistik zum Einsatz.

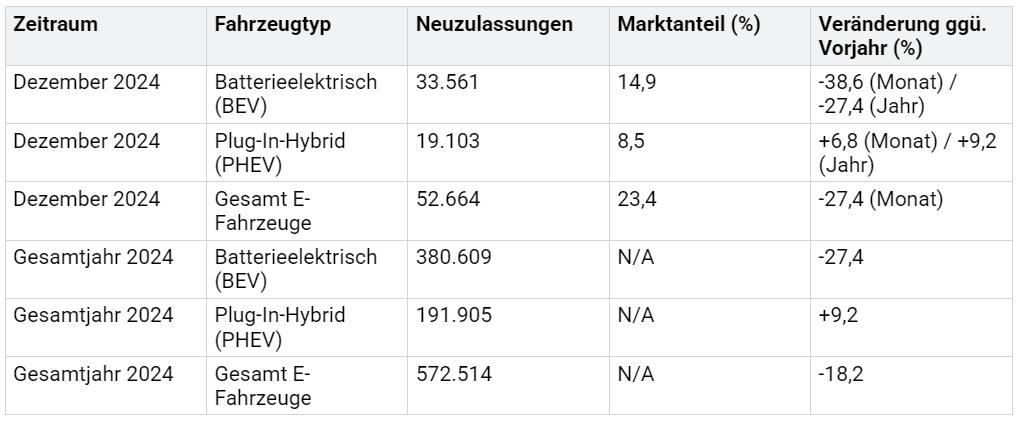

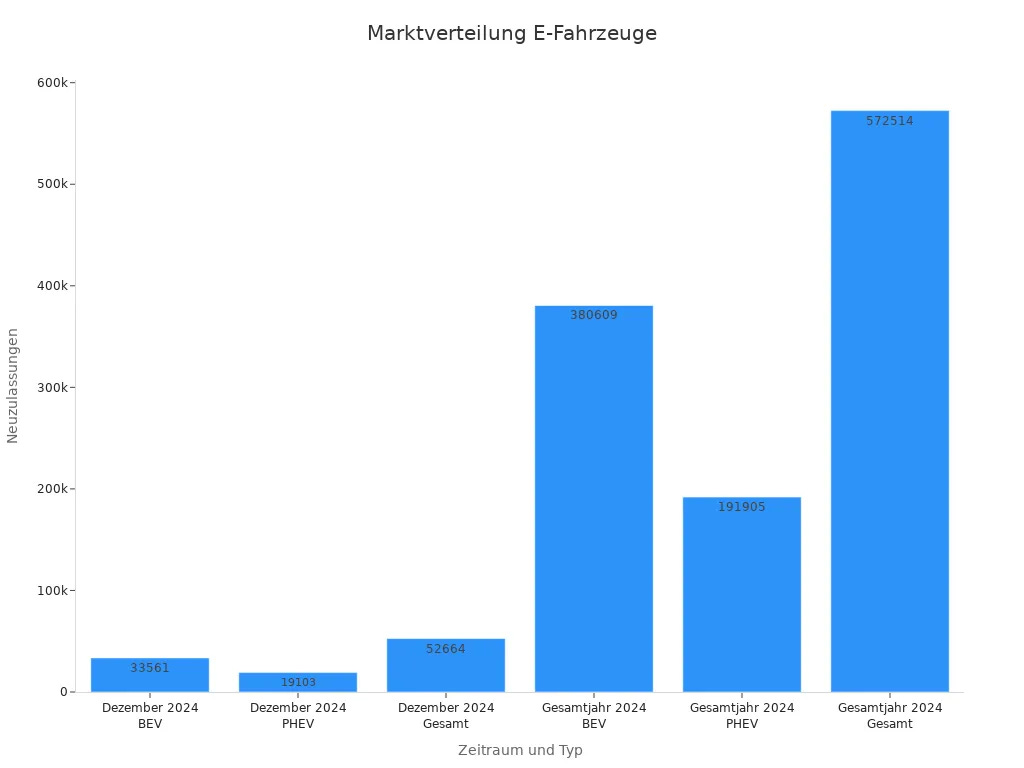

Die folgende Tabelle zeigt die Neuzulassungen und Marktanteile der wichtigsten Fahrzeugtypen in Deutschland im Jahr 2024:

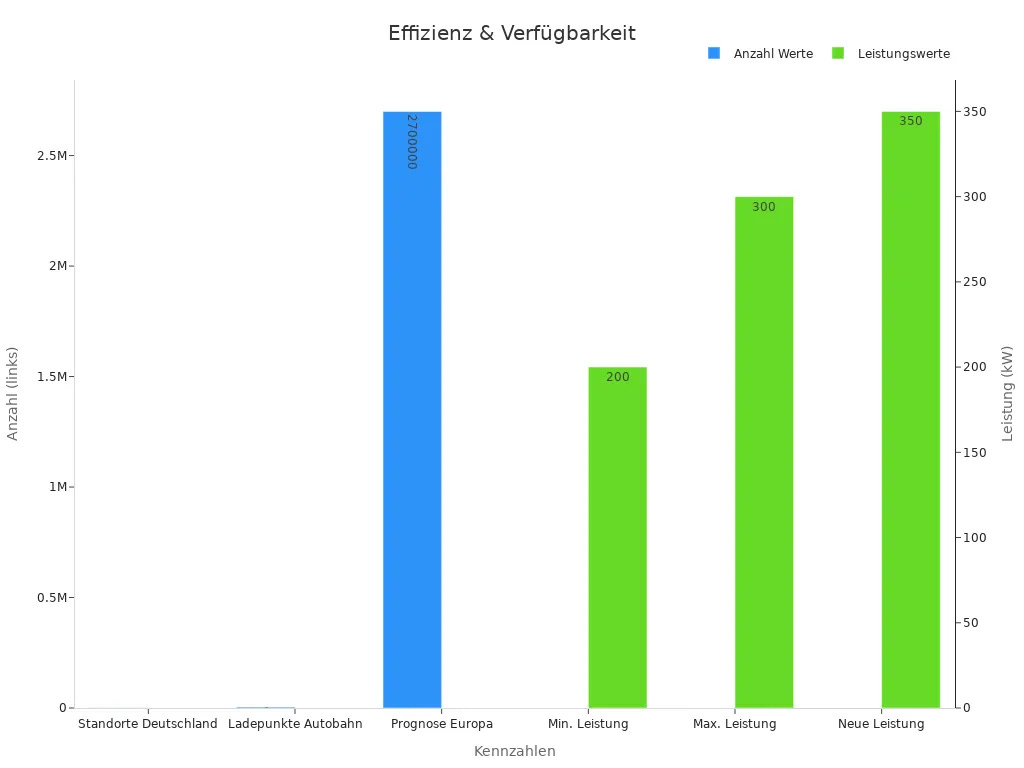

Märkte

Der Markt für E-Fahrzeuge entwickelt sich dynamisch. Im Jahr 2024 wurden in Deutschland rund 380.609 batterieelektrische Fahrzeuge neu zugelassen. Das entspricht einem Rückgang von 27,4 % gegenüber dem Vorjahr. Dennoch bleibt der Anteil von Elektroautos am Gesamtmarkt hoch. Die öffentliche Ladeinfrastruktur wächst weiter und erreichte im Januar 2025 etwa 125.000 Ladepunkte. Prognosen gehen davon aus, dass sich die Neuzulassungen 2025 wieder erholen und auf etwa 520.000 steigen. Regionale Unterschiede sind deutlich: Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen führen bei Zulassungen und Ladepunkten.

Innovationen Fahrzeuge

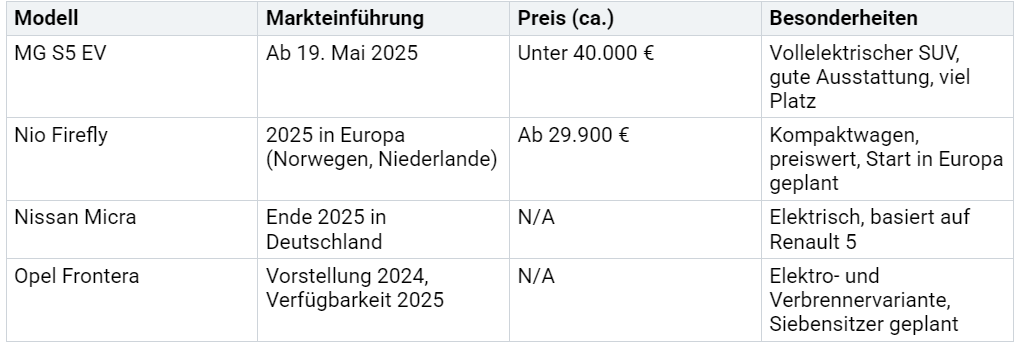

Neue Modelle

Neue Elektrofahrzeuge kommen in immer kürzeren Abständen auf den Markt. Hersteller setzen auf moderne Technik, günstige Preise und hohe Alltagstauglichkeit. Die folgende Tabelle zeigt einige aktuelle Modelle, die 2025 in Europa eingeführt werden:

Deutsche Hersteller steigern ihren Marktanteil im E-Automarkt deutlich. Volkswagen verkauft 62.000 E-Fahrzeuge und bleibt Marktführer. Marken wie Skoda, Audi und Seat gehören ebenfalls zu den Top Ten. Sinkende Batteriepreise und neue Produktionsprozesse machen Elektroautos erschwinglicher. Die Batteriepreise liegen bei etwa 80 US-Dollar pro Kilowattstunde (NMC-Chemie) und 50 US-Dollar (LFP-Chemie). Moderne Lithium-Ionen-Akkus ermöglichen Reichweiten von rund 400 Kilometern und Ladezeiten von 10 bis 20 Minuten für 10 bis 80 Prozent Ladung. Die EU verschärft CO2-Flottengrenzwerte, was die Einführung neuer Modelle beschleunigt. Der Gebrauchtwagenmarkt wächst und macht E-Fahrzeuge für mehr Menschen zugänglich.

Tipp: Staatliche Förderungen und politische Rahmenbedingungen unterstützen die Markteinführung neuer Modelle und stärken die Akzeptanz.

Autonomes Fahren

Autonomes Fahren entwickelt sich rasant. Fahrzeuge mit Assistenzsystemen übernehmen immer mehr Aufgaben. In Städten testen Unternehmen autonome Elektro-Taxis und Shuttles auf Level 4. Diese Fahrzeuge fahren selbstständig und verbessern den Verkehrsfluss. Sie bieten stressfreies Fahren ohne Fahrer. In China und den USA fahren bereits Robotaxis im Alltag. Deutsche Hersteller wie Mercedes-Benz entwickeln Systeme für Level 3 und 4. Assistenzsysteme (ADAS) erhöhen die Sicherheit und den Komfort. Trotzdem bleiben Sicherheitsbedenken ein Thema, besonders nach Unfällen mit Assistenzsystemen. Europäische Kunden zeigen sich oft noch zurückhaltend.

Autonome Fahrzeuge ermöglichen neue Mobilitätsdienste.

Sie senken das Unfallrisiko durch präzise Steuerung.

Sie bieten neue Lösungen für den Stadtverkehr.

Komfort

Komfort steht bei neuen E-Fahrzeugen im Mittelpunkt. Neue Batterietechnologien wie Festkörperbatterien ermöglichen Reichweiten von über 800 Kilometern. Das erleichtert lange Fahrten und reduziert Ladepausen. Intelligente Ladeinfrastrukturen mit bidirektionalem Laden (Vehicle-to-Grid) bieten wirtschaftliche Vorteile und verbessern das Nutzererlebnis. Einheitliche Lade-Standards erleichtern das Laden im In- und Ausland. Mobilitätshubs und neue Geschäftsmodelle steigern die Flexibilität. Nutzer können Fahrzeuge teilen oder flexibel buchen.

Moderne Fahrzeuge bieten leises Fahren und sanfte Beschleunigung.

Klimaanlagen, Sitzheizung und digitale Assistenten erhöhen den Komfort.

Vernetzte Systeme ermöglichen die Steuerung per App.

E-Mobilität profitiert von diesen Innovationen. Sie macht nachhaltige Mobilität komfortabel und alltagstauglich.

Ladeinfrastruktur

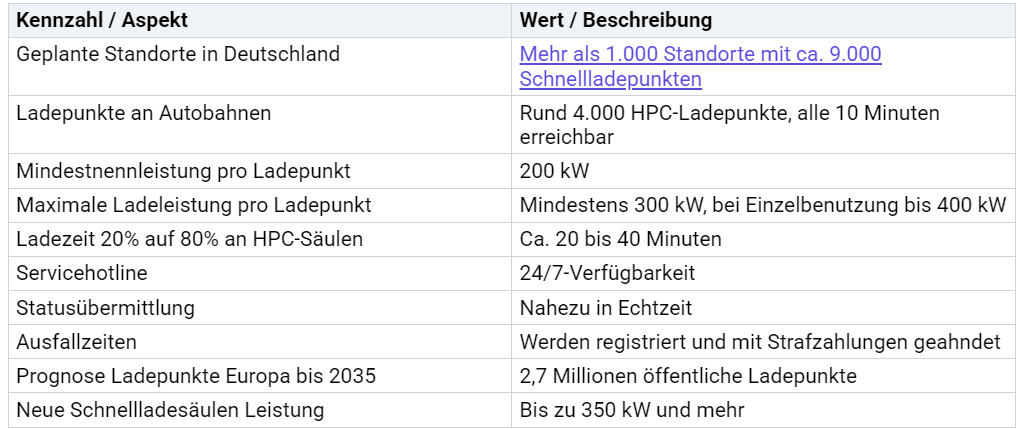

Schnellladen

Schnellladesysteme beschleunigen den Alltag von E-Mobilitätsnutzern. Neue Schnellladesäulen erreichen Ladeleistungen von bis zu 350 kW. Nutzer laden ihr Fahrzeug in 15 bis 30 Minuten auf 80 % Kapazität. Ultraschnellladen ermöglicht sogar 300 Kilometer Reichweite in nur 10 Minuten. Die Bedienung erfolgt einfach per Plug&Charge. Preise bleiben durch Wettbewerb transparent und liegen meist zwischen 35 und 45 Cent pro Kilowattstunde.

Tipp: Schnellladen an Autobahnen sorgt für kurze Ladepausen und hohe Verfügbarkeit.

Induktives Laden

Induktives Laden bietet neue Möglichkeiten für E-Fahrzeuge und Roboter. Diese Technologie funktioniert kabellos und erhöht die Sicherheit, da keine Kabel Stolperfallen bilden. Die Lebensdauer der Ladeanschlüsse steigt, weil mechanische Abnutzung entfällt. Automatisierte Ladevorgänge reduzieren Ausfallzeiten und steigern die Effizienz.

Roboter und Fahrzeuge bleiben flexibel und autonom.

Die Sicherheit verbessert sich durch Wegfall von Kabeln.

Geräte halten länger, da weniger Verschleiß entsteht.

Automatisiertes Laden spart Zeit und erhöht die Betriebseffizienz.

Systeme wie das Wiferion CW1000 steigern die Effizienz von AMR-Flotten um bis zu 32 %.

Netz

Ein stabiles Netz bildet das Rückgrat der Ladeinfrastruktur. KI-gestützte Lastprognosen steuern das Netz mit 95 % Genauigkeit. Modulare Speicher in 70 % der EU-Ladeparks sichern die Versorgung und Stabilität. Vehicle-to-Grid-Technologien (V2G) helfen, Netzüberlastungen zu vermeiden. Städte wie Utrecht setzen diese Lösungen bereits ein.

Neue Standards wie ISO 15118-20 und OCPP 2.0.1 sorgen ab 2025 für automatische Identifikation und Abrechnung.

80 % der V2G-Wallboxen weltweit erfüllen die aktuellen Normen.

Betreiber müssen ab 2025 mindestens 50 % erneuerbare Energien nutzen.

Roaming-Standards und Blockchain-Abrechnung vereinfachen die Nutzung europaweit.

Hinweis: Moderne Netze machen das Laden sicher, nachhaltig und benutzerfreundlich.

Bidirektionales Laden

Vorteile

Bidirektionales Laden eröffnet neue Möglichkeiten für die Nutzung von Elektrofahrzeugen. Fahrzeuge speichern nicht nur Energie, sondern geben sie bei Bedarf auch wieder ab. Diese Technik steigert die Energieunabhängigkeit von Haushalten und Unternehmen. Ein E.ON-Pilotprojekt zeigt, dass ein Elektroauto mit 42 kWh-Akku in Kombination mit einer Solaranlage einen Autarkiegrad von bis zu 51 % im Jahresdurchschnitt ermöglicht. Mit zusätzlichem Batteriespeicher steigt dieser Wert sogar auf 59 %. Nutzer profitieren von einer besseren Eigenversorgung und geringeren Stromkosten. Die intelligente Steuerung durch ein Energiemanagementsystem sorgt dafür, dass Energieflüsse optimal aufeinander abgestimmt werden.

Tipp: Schon kleine Energiemengen aus dem Fahrzeugakku reichen aus, um wirtschaftlich attraktive Anwendungen zu realisieren.

Bidirektionales Laden verbessert nicht nur die Versorgungssicherheit, sondern unterstützt auch die Integration erneuerbarer Energien. Elektrofahrzeuge dienen als flexible Speicher und helfen, Stromspitzen auszugleichen. Das entlastet das Stromnetz und fördert die Nutzung von Sonnen- und Windenergie.

Vehicle-to-Grid

Vehicle-to-Grid (V2G) beschreibt die Rückspeisung von Strom aus dem Fahrzeugakku ins öffentliche Netz. Diese Technologie bringt zahlreiche Vorteile für Nutzer und das gesamte Energiesystem.

Elektrofahrzeuge speichern überschüssige Energie und geben sie bei Bedarf ins Netz zurück.

V2G erhöht die Netzstabilität, besonders bei Stromausfällen.

Die Technologie senkt die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und reduziert CO₂-Emissionen.

Studien zeigen, dass pro Elektrofahrzeug jährlich bis zu 60 Tonnen CO₂ eingespart werden können.

Flottenbetreiber erzielen finanzielle Vorteile zwischen 776 und 1.386 Euro pro Fahrzeug und Jahr.

Die Gesamtkosten des Stromsystems sinken um fast 1 Milliarde Euro jährlich.

Regelmäßiges Laden und Entladen kann die Lebensdauer von Akkus um bis zu 60 % verlängern.

Elektrofahrzeuge unterstützen die Versorgungssicherheit als mobile Reserveaggregate.

Professor Goran Strbac vom Imperial College London betont, dass Vehicle-to-Grid die Systemeffizienz deutlich steigert und die nationalen Klimaziele unterstützt. V2G macht das Stromnetz flexibler und nachhaltiger.

Batterietechnologien

Neue Zellen

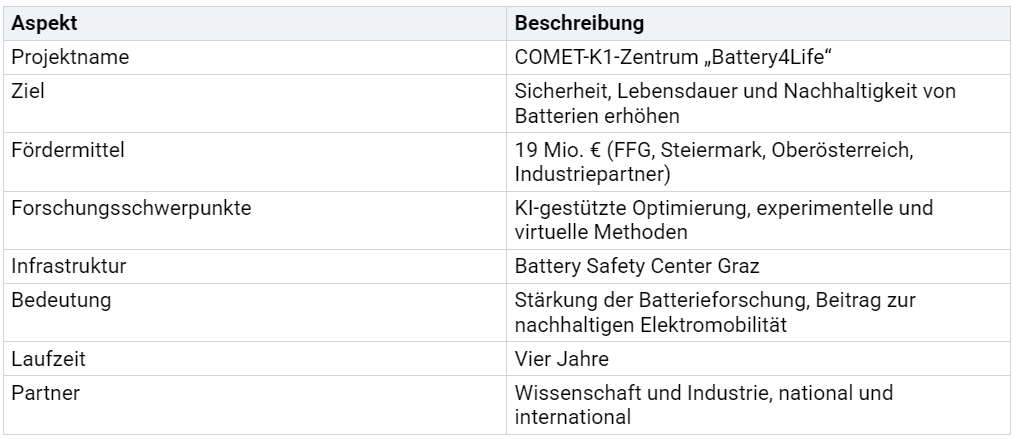

Forschende und Unternehmen entwickeln ständig neue Batteriezellen, um die Elektromobilität sicherer, langlebiger und nachhaltiger zu machen. Das COMET-K1-Zentrum „Battery4Life“ unter Leitung der TU Graz arbeitet mit nationalen und internationalen Partnern an innovativen Lösungen. Das Projekt erhält rund 19 Millionen Euro Fördermittel und konzentriert sich auf experimentelle und virtuelle Verfahren. Künstliche Intelligenz hilft, die Sicherheit und Lebensdauer von Batterien zu verbessern. Das Battery Safety Center Graz bietet dafür eine moderne Infrastruktur.

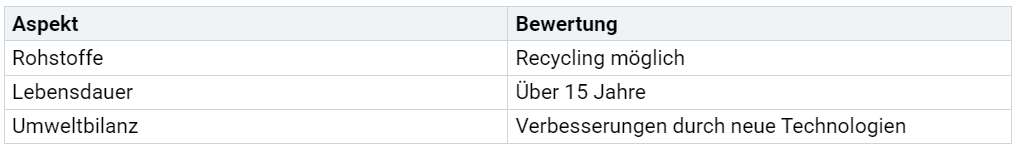

Die P3-Studie untersucht die Alterung von Batterien in mehr als 7.000 Elektrofahrzeugen. Sie zeigt, dass moderne Batterien oft länger halten als viele erwarten. Fahrzeuge mit über 300.000 Kilometern Laufleistung behalten einen hohen Anteil ihrer ursprünglichen Kapazität. Die Studie nutzt präzise Kapazitätstests und berücksichtigt Fahr- und Ladeverhalten sowie Umwelteinflüsse. Festkörperbatterien mit dotierten Lithium-Lanthan-Zirkonium-Granaten (LLZO) bieten hohe Stabilität und gute Leitfähigkeit. Aluminium-dotiertes LLZO bleibt stabil, während Gallium-dotiertes LLZO zwar leitfähiger, aber weniger langlebig ist. Diese Erkenntnisse helfen, Batterien sicherer und leistungsfähiger zu machen.

Tipp: Neue Batteriezellen erhöhen die Reichweite und Sicherheit von Elektrofahrzeugen und senken die Kosten im Alltag.

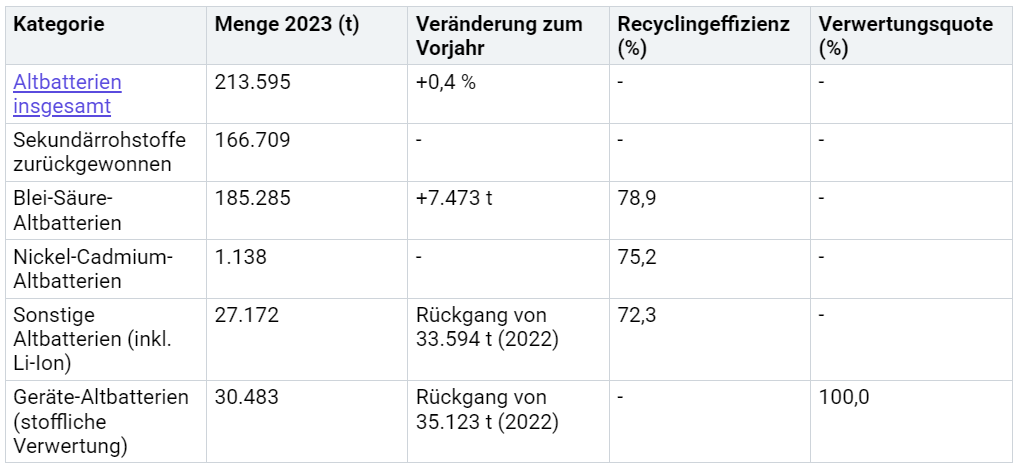

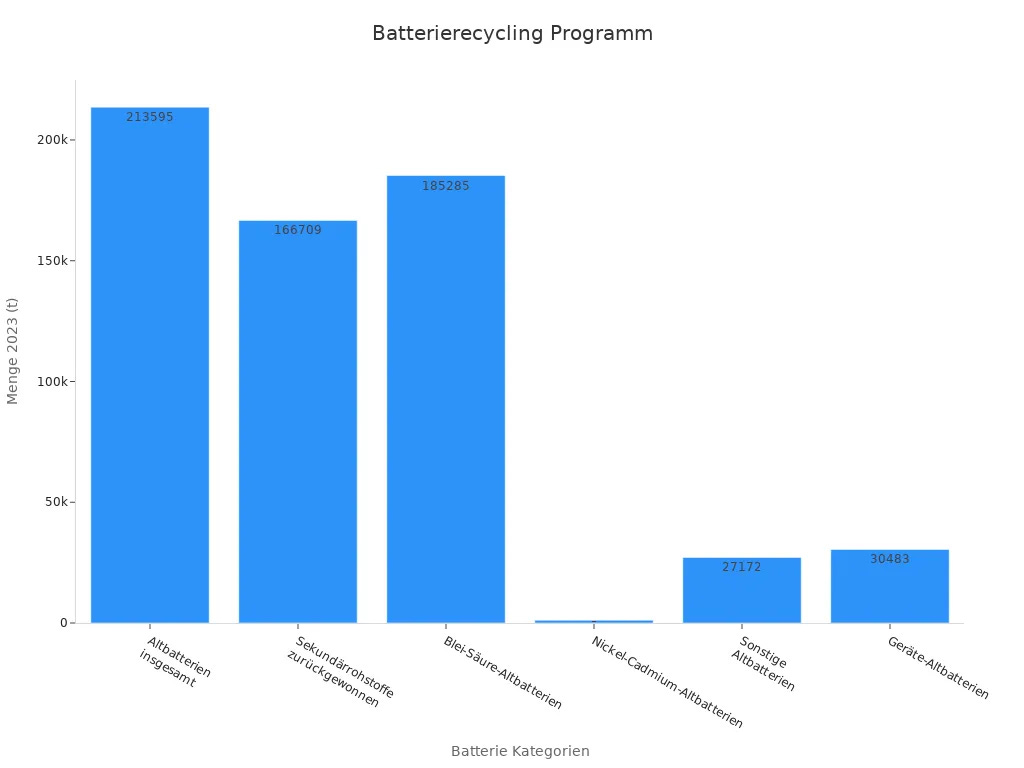

Recycling

Das Recycling von Batterien gewinnt immer mehr an Bedeutung. Deutschland plant, bis 2030 jährlich 90.000 Tonnen recyceltes Material aus Batterien bereitzustellen. Moderne Verfahren wie beim Unternehmen Duesenfeld ermöglichen eine Rückgewinnung von bis zu 96 % der Batteriebestandteile, darunter wertvolle Rohstoffe wie Lithium und Kobalt. Kooperationen zwischen Autoherstellern und Recyclingfirmen, etwa Audi und Umicore, schaffen einen geschlossenen Materialkreislauf.

Das AuBa@C-Projekt von cylib setzt auf automatisierte Demontage mit Robotern. Die Demontagezeit pro Batteriepaket sinkt von zwei Stunden auf nur 30 Minuten. Das spart Kosten, erhöht die Verarbeitungskapazität und verbessert die Sicherheit am Arbeitsplatz. Das Projekt wird von der EU und dem Land Nordrhein-Westfalen gefördert und stärkt die Kreislaufwirtschaft.

Recycling sorgt dafür, dass wertvolle Rohstoffe im Kreislauf bleiben. Das schützt die Umwelt und macht die Elektromobilität nachhaltiger.

Smarte Services

Apps

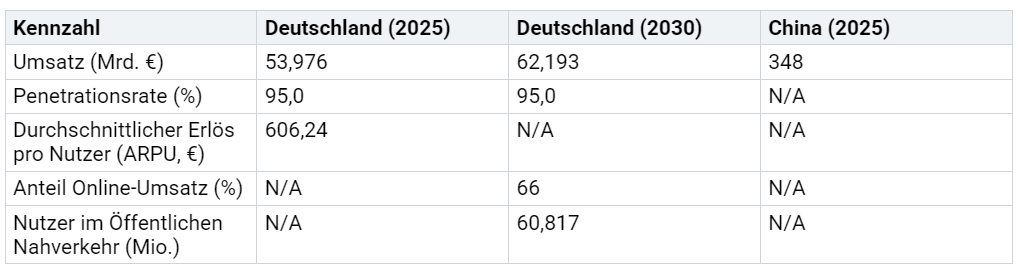

Digitale Anwendungen spielen eine zentrale Rolle in der E-Mobilität. Sie ermöglichen Nutzern, Ladevorgänge zu planen, Fahrzeuge zu reservieren und Fahrten zu bezahlen. Viele Apps bieten Echtzeit-Informationen zu freien Ladepunkten, Preisen und Ladegeschwindigkeit. Nutzer profitieren von einer einfachen Bedienung und hoher Transparenz. In Deutschland nutzen 2025 rund 95 % der E-Mobilitätskunden entsprechende Apps. Der Umsatz im Bereich E-Mobilitäts-Apps erreicht 2025 fast 54 Milliarden Euro und steigt bis 2030 auf über 62 Milliarden Euro. Die durchschnittlichen Einnahmen pro Nutzer liegen bei über 600 Euro. Bis 2030 werden mehr als 60 Millionen Menschen im öffentlichen Nahverkehr digitale Services nutzen.

Tipp: Viele Apps bündeln verschiedene Services wie Navigation, Bezahlung und Fahrzeugbuchung in einer Anwendung. Das erleichtert den Alltag und spart Zeit.

Sharing

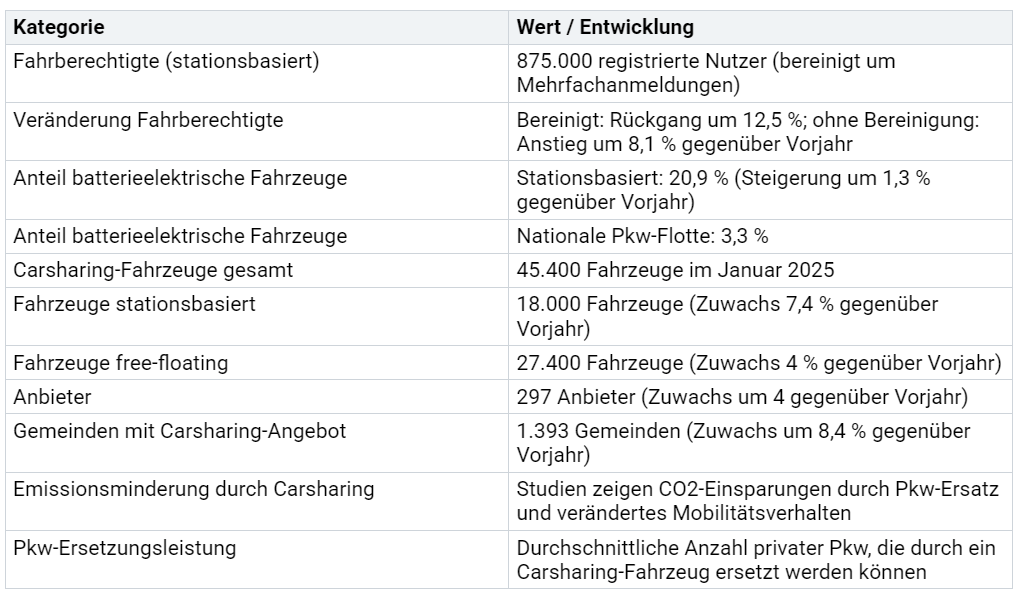

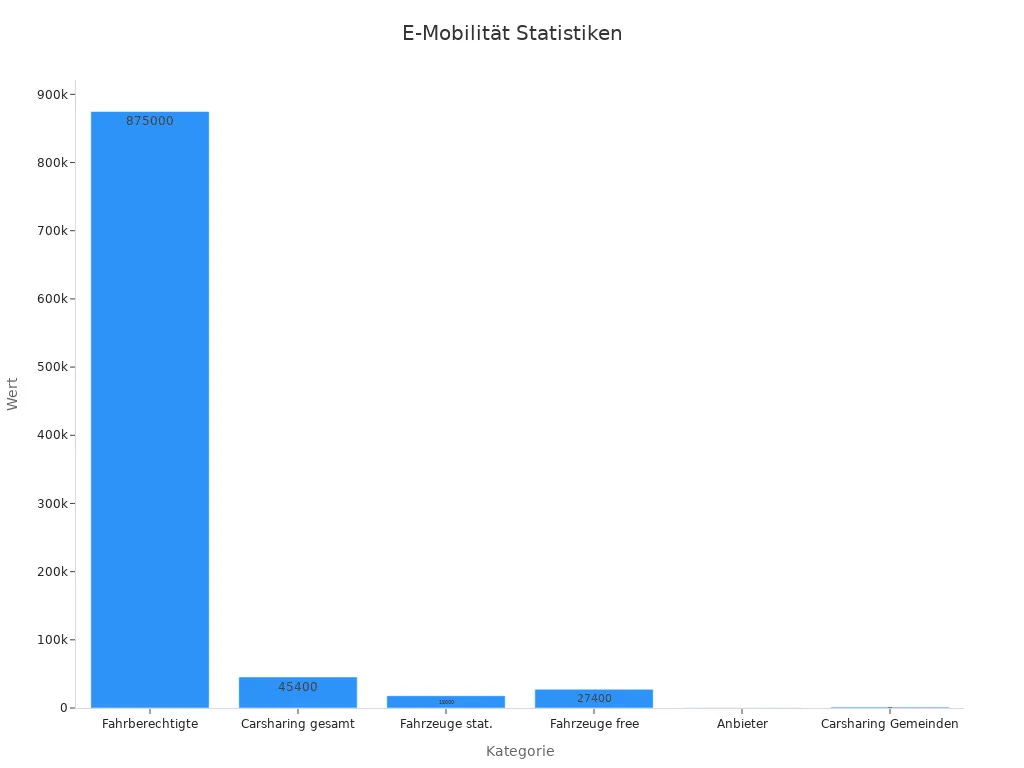

Sharing-Modelle verändern die Mobilität in Städten und Gemeinden. Nutzer teilen sich Fahrzeuge, statt sie zu besitzen. Das reduziert die Zahl privater Pkw und entlastet den Verkehr. In Deutschland gibt es Anfang 2025 rund 45.400 Carsharing-Fahrzeuge. Davon sind 18.000 stationsbasiert und 27.400 im Free-floating-Modell unterwegs. Die Zahl der Anbieter steigt auf 297, und Carsharing-Angebote erreichen 1.393 Gemeinden. Der Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge wächst auf 20,9 % bei stationsbasierten Diensten. Studien zeigen, dass Carsharing den CO₂-Ausstoß senkt und das Mobilitätsverhalten nachhaltiger macht. Ein Carsharing-Fahrzeug kann mehrere private Pkw ersetzen.

Das Umweltbundesamt bestätigt: Carsharing trägt zur Reduktion von Emissionen bei. Haushalte, die Carsharing nutzen, verzichten häufiger auf ein eigenes Auto und wählen klimafreundliche Alternativen. Diese Effekte sind besonders beim stationsbasierten Carsharing nachweisbar.

Vorteile der E-Mobilität

Klimaschutz

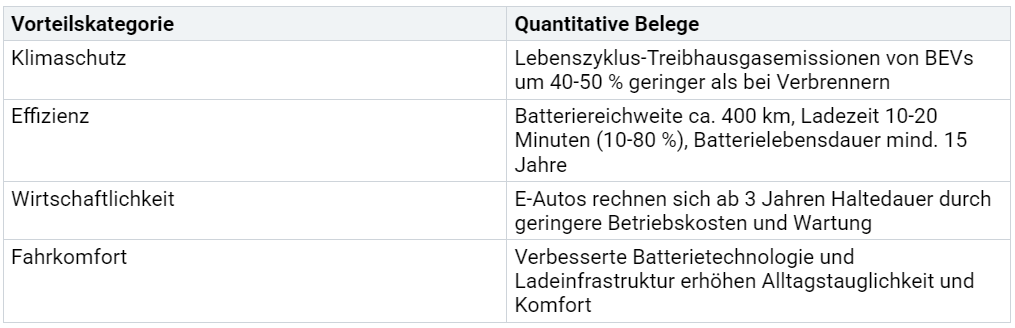

E-Mobilität leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Batterieelektrische Fahrzeuge stoßen im Lebenszyklus 40 bis 50 Prozent weniger Treibhausgase aus als Autos mit Verbrennungsmotor. Die Produktion von Elektroautos verursacht zwar zunächst mehr Emissionen, doch dieser Nachteil wird durch die emissionsarme Nutzung schnell ausgeglichen. Der Anteil erneuerbarer Energien am Strommix steigt stetig. Dadurch verbessert sich die Umweltbilanz von Elektrofahrzeugen automatisch. Professor Martin Wietschel vom Fraunhofer ISI hebt hervor, dass Elektroautos entscheidend sind, um die Klimaziele in Deutschland zu erreichen. Ohne den Wechsel von Verbrennern auf elektrische Antriebe bleibt das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045 unerreichbar.

Tipp: Wer auf ein Elektrofahrzeug umsteigt, trägt aktiv zur Reduktion von CO₂-Emissionen im Verkehr bei.

Effizienz

Elektrofahrzeuge nutzen Energie besonders effizient. Sie wandeln einen Großteil der eingesetzten Energie direkt in Vortrieb um. Im Vergleich dazu verlieren Verbrennungsmotoren viel Energie als Wärme. Moderne Batterien bieten Reichweiten von etwa 400 Kilometern. Die Ladezeit für 10 bis 80 Prozent beträgt meist nur 10 bis 20 Minuten. Die Lebensdauer der Batterien liegt bei mindestens 15 Jahren. Ein weiterer Vorteil ist die Rückgewinnung von Bremsenergie. Beim Bremsen speichert das Fahrzeug Energie im Akku, statt sie als Wärme zu verlieren. Elektroautos benötigen weniger Wartung und verursachen geringere Betriebskosten. Nach etwa drei Jahren rechnet sich der Umstieg finanziell.

Fahrkomfort

E-Mobilität bietet ein neues Fahrerlebnis. Elektrofahrzeuge fahren leise und beschleunigen sanft. Der Motor arbeitet vibrationsarm und sorgt für eine ruhige Fahrt. Viele Modelle verfügen über moderne Assistenzsysteme, die das Fahren sicherer und angenehmer machen. Klimaanlagen, Sitzheizungen und digitale Steuerungen erhöhen den Komfort im Alltag. Die Ladeinfrastruktur wächst, sodass Nutzer flexibel und bequem unterwegs sind. Die geringere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen macht das Fahren nachhaltiger und zukunftssicher.

Förderung & Politik

Programme

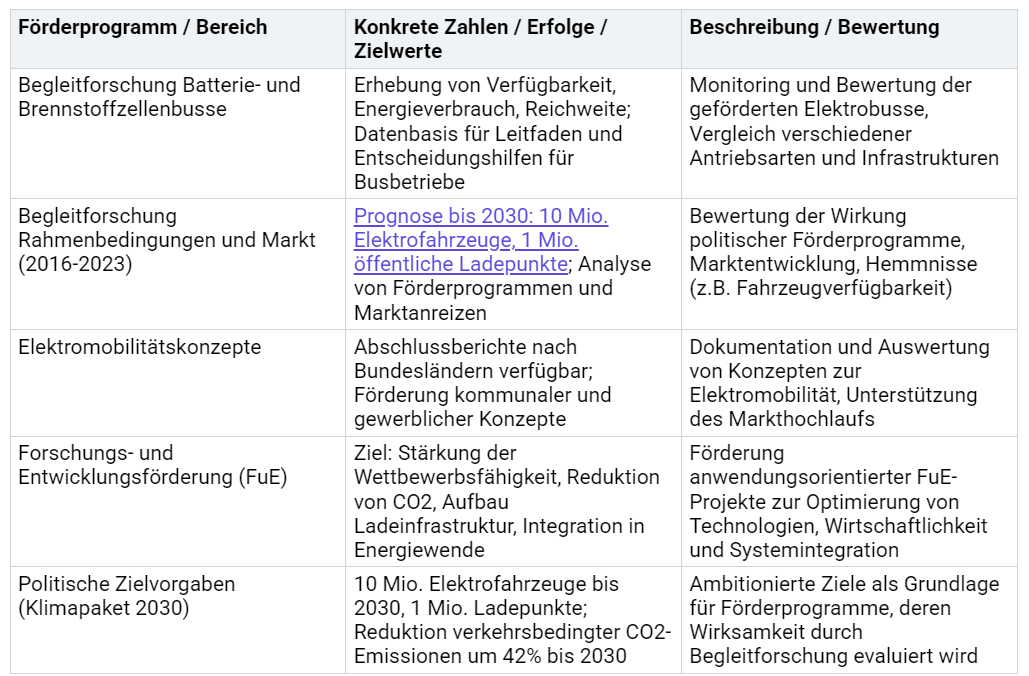

Förderprogramme spielen eine zentrale Rolle beim Ausbau der E-Mobilität in Deutschland. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWi) unterstützt Forschung und Entwicklung, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie zu stärken. Bis 2030 sollen 7 bis 10 Millionen Elektrofahrzeuge und 1 Million öffentliche Ladepunkte entstehen. Diese Programme helfen, die Systemkosten zu senken und die Integration von Fahrzeugen, Ladeinfrastruktur und Energiesystemen zu verbessern. Feldversuche liefern wichtige Daten, um technologische Lösungen und die Wirtschaftlichkeit der Elektromobilität zu optimieren.

Die Begleitforschung bewertet die Wirkung der Förderprogramme anhand realer Marktdaten. Sie zeigt, dass Deutschland 2018 noch nicht als Leitmarkt für Elektrofahrzeuge galt, aber ein gutes Verhältnis von 5,5 Elektrofahrzeugen pro Ladepunkt erreichte. Die Marktentwicklung beschleunigte sich ab 2020 deutlich. Die Fahrzeugverfügbarkeit stellte jedoch ein großes Hemmnis dar. Förderprogramme setzen gezielt dort an, um die ambitionierten Klimaziele zu erreichen.

Tipp: Förderprogramme unterstützen nicht nur Privatpersonen, sondern auch Kommunen und Unternehmen beim Umstieg auf Elektromobilität.

Rahmenbedingungen

Politische Rahmenbedingungen schaffen die Basis für den Erfolg der E-Mobilität. Die Bundesregierung setzt klare Ziele: Bis 2030 sollen 10 Millionen Elektrofahrzeuge und 1 Million Ladepunkte verfügbar sein. Das Klimapaket 2030 fordert eine Reduktion der verkehrsbedingten CO₂-Emissionen um 42 %. Förderprogramme und gesetzliche Vorgaben fördern Innovationen und Investitionen in neue Technologien.

Die Begleitforschung analysiert regelmäßig die Wirkung dieser Maßnahmen. Sie liefert wichtige Erkenntnisse für die Weiterentwicklung der Programme. Die Politik passt die Rahmenbedingungen an, wenn neue Herausforderungen auftreten. So bleibt die Elektromobilität flexibel und zukunftsfähig.

Eine enge Zusammenarbeit zwischen Politik, Wirtschaft und Forschung sorgt dafür, dass Deutschland seine Klimaziele erreichen kann. Kommunen, Unternehmen und Privatpersonen profitieren von klaren Regeln und gezielten Förderungen. Die Rahmenbedingungen unterstützen den Markthochlauf und machen die E-Mobilität für alle zugänglich.

Trends E-Mobilität

Markt

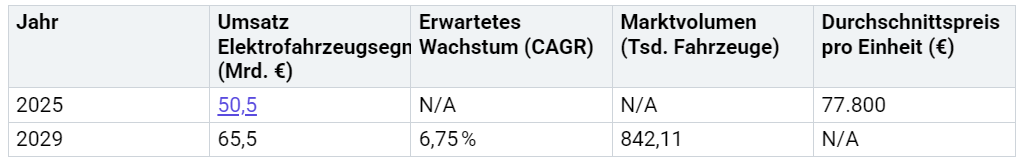

Der Markt für Elektrofahrzeuge verändert sich schnell. Im Jahr 2024 sank der Marktanteil von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) in Deutschland von 18,4 % auf 13,5 %. Trotzdem wächst der weltweite Bestand an Autos weiter. Hersteller reagieren auf neue EU-CO2-Flottengrenzwerte, die ab 2025 eine Senkung der Flottenemissionen um 15 % verlangen. Viele Unternehmen setzen deshalb verstärkt auf E-Mobilität. Fiat erreicht mit einem Elektroanteil von 32 % seine CO2-Ziele und vermeidet Strafzahlungen. Kia verfolgt eine konsequente Elektrifizierungsstrategie. Prognosen von Dataforce helfen, die Entwicklung von Absatz und Produktpalette einzuschätzen.

Eine wichtige Rolle spielen sinkende Preise. Die Kosten für Batterien sind in den letzten 18 Monaten deutlich gefallen. Lithium-NMC-Batterien kosten etwa 80 US-Dollar pro Kilowattstunde, Lithium-LFP sogar nur 50 US-Dollar. Diese Entwicklung führt zu günstigeren Elektroautos. Experten erwarten eine Preissenkung von 10 bis 15 %. Der Gebrauchtwagenmarkt wächst dynamisch. Immer mehr Menschen können sich ein Elektroauto leisten.

Zukunft

Die Zukunft der E-Mobilität bringt neue Chancen und Herausforderungen. Hersteller müssen ihre Produktpalette weiter elektrifizieren, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Die Preise für Elektroautos nähern sich denen von Verbrennerfahrzeugen an. Große Batteriezellangebote stärken die Position der Käufer und sorgen für weitere Preissenkungen. Neue Geschäftsmodelle wie Carsharing, Abo-Modelle und flexible Leasingangebote gewinnen an Bedeutung. Medien und digitale Plattformen informieren Verbraucher über aktuelle Trends und technische Neuerungen.

Einige Herausforderungen bleiben bestehen. Die Ladeinfrastruktur muss weiter ausgebaut werden. Auch die Versorgung mit Rohstoffen für Batterien stellt eine Aufgabe dar. Prognosen zeigen, dass der Markt für Elektrofahrzeuge bis 2029 weiter wächst. Die Rolle von Information und Medien wird wichtiger, da sie Orientierung bieten und den Wandel begleiten.

Tipp: Wer sich regelmäßig informiert, kann von neuen Entwicklungen und Förderungen profitieren.

Neue Technologien wie bidirektionales Laden, smarte Services und moderne Batterien machen E-Mobilität effizienter und nachhaltiger.

Nutzer erleben mehr Komfort und Flexibilität im Alltag.

Städte profitieren von sauberer Luft und weniger Lärm.

E-Mobilität verändert die Mobilität grundlegend. Jeder kann die Zukunft aktiv mitgestalten und von den Vorteilen profitieren.

FAQ

Wie lange dauert das Laden eines Elektroautos?

Die Ladezeit hängt vom Fahrzeug und der Ladesäule ab. Schnellladestationen laden ein Auto in 20 bis 40 Minuten auf 80 %. Normale Haushaltssteckdosen benötigen mehrere Stunden. Nutzer profitieren von kurzen Ladezeiten an modernen Schnellladesäulen.

Welche Reichweite bieten aktuelle E-Autos?

Viele neue Elektroautos erreichen mit einer Akkuladung 350 bis 500 Kilometer. Einige Modelle schaffen sogar mehr. Die tatsächliche Reichweite hängt vom Fahrstil, Wetter und der Nutzung von Klimaanlage oder Heizung ab.

Gibt es genug öffentliche Ladestationen?

In Deutschland stehen über 125.000 öffentliche Ladepunkte zur Verfügung. Städte und Gemeinden bauen das Netz weiter aus. Nutzer finden Ladestationen über Apps oder Navigationssysteme schnell und einfach.

Wie nachhaltig sind Batterien für E-Fahrzeuge?

Hersteller setzen auf Recycling und nachhaltige Produktion. Neue Batterien halten länger und schonen Ressourcen.

Welche Förderungen gibt es für E-Mobilität?

Staatliche Programme unterstützen den Kauf von Elektroautos und den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Unternehmen und Privatpersonen erhalten Zuschüsse. Förderungen senken die Anschaffungskosten und machen E-Mobilität attraktiver.