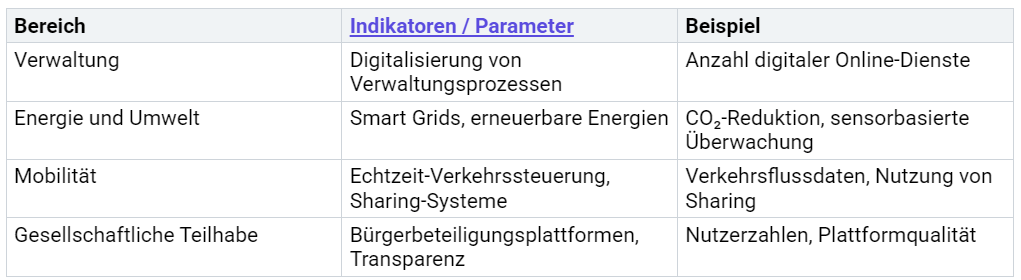

Smart Cities setzen auf digitale Technologien, um Städte effizienter, nachhaltiger und lebenswerter zu gestalten. Die OECD misst die Wirkung digitaler Innovationen auf Wohlbefinden, Teilhabe und Nachhaltigkeit anhand konkreter Indikatoren:

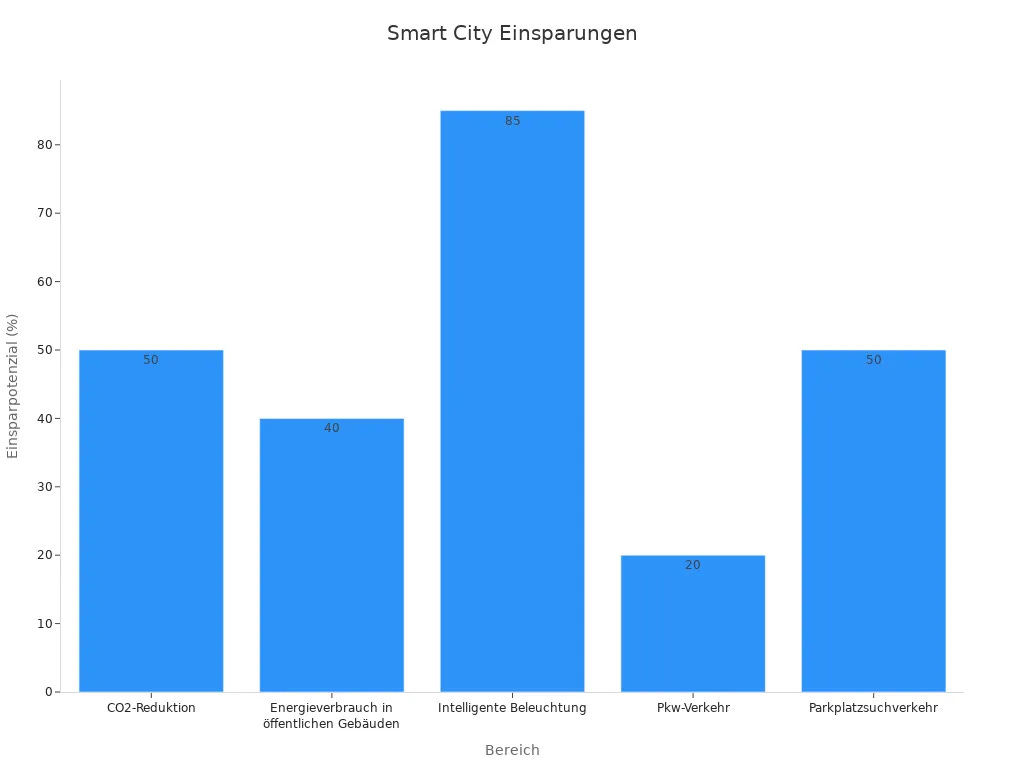

Aktuelle Studien zeigen, dass intelligente Beleuchtung bis zu 85 % Energie spart und Car-Sharing den Pkw-Verkehr um 20 % senkt.

Diese Fortschritte verbessern die Lebensqualität messbar. Gleichzeitig bleibt die Aufgabe, Chancen und Herausforderungen kritisch zu betrachten.

Wichtige Erkenntnisse

Smart Cities nutzen digitale Technologien, um Städte effizienter, nachhaltiger und lebenswerter zu machen.

Digitale Lösungen verbessern Mobilität, Energieversorgung, Verwaltung und fördern die Beteiligung der Bürger.

Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt und hilft, Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen.

Datenschutz und digitale Teilhabe sind wichtige Herausforderungen, die Vertrauen und Gleichheit sichern.

Erfolgreiche Stadtentwicklung gelingt durch Zusammenarbeit von Verwaltung, Unternehmen und Bürgern.

Smart Cities verstehen

Definition

Smart Cities beschreiben Städte, die digitale Technologien gezielt einsetzen, um Innovationen und kreative Lösungen für urbane Herausforderungen zu fördern. Verschiedene Akteure wie Verwaltung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Bürger arbeiten gemeinsam an der Entwicklung neuer Konzepte. Die Stadt übernimmt dabei eine aktive Rolle und nutzt moderne Technologien, um Prozesse zu verbessern und Ressourcen effizienter zu nutzen.

Die Europäische Union sieht Smart Cities als Städte, die Technologien zur Verbesserung der Verwaltung und Effizienz des städtischen Raums einsetzen. Die deutsche Smart City Charta legt einen normativen Rahmen fest, der die digitale Transformation und ressourcenschonende Lösungen in den Mittelpunkt stellt.

Typische Anwendungsbereiche umfassen:

Ressourcenmanagement und Infrastruktur

Mobilität und Verkehr

Lebensqualität und soziale Kohärenz

Regierung und Wirtschaft

Technologische Bausteine wie Datenplattformen, städtische Apps, Sensornetzwerke und Bürgerbeteiligung spielen eine zentrale Rolle. Interdisziplinäre Ansätze helfen, die komplexen Wechselwirkungen zwischen Technologie, Menschen und Organisationen zu verstehen. Viele Lösungen lassen sich jedoch nicht einfach auf andere Städte übertragen, da lokale Besonderheiten eine wichtige Rolle spielen.

Ziele

Smart Cities verfolgen mehrere zentrale Ziele. Sie möchten Städte effizienter, nachhaltiger und lebenswerter gestalten. Demografische Veränderungen wie Bevölkerungswachstum, Überalterung und Urbanisierung erfordern flexible Wohn- und Infrastrukturkonzepte. Ökologische Ziele umfassen die Reduzierung von CO₂-Emissionen, den Ausbau erneuerbarer Energien und den Schutz natürlicher Ressourcen.

Wirtschaftlich setzen Smart Cities auf die Schaffung innovativer Arbeitsplätze und die Förderung von Start-ups. Sie stärken die Wettbewerbsfähigkeit und unterstützen langfristiges Wachstum. Soziale Ziele richten sich auf die Bekämpfung von Ungleichheit und die Förderung von Chancengleichheit in Bildung, Mobilität und Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen.

Bürgerbeteiligung und transparente Governance stehen im Mittelpunkt. Digitale Plattformen ermöglichen es der Bevölkerung, aktiv an Entscheidungsprozessen teilzunehmen.

Die Forschung betont die Bedeutung von Monitoring und Evaluation, um die Wirkung von Maßnahmen zu messen. Konkrete quantitative Ziele fehlen oft, da lokale Unterschiede und komplexe Effekte die Bewertung erschweren. Die Entwicklung geeigneter Messkriterien bleibt eine zentrale Aufgabe für die Zukunft.

Innovationsfelder

Mobilität

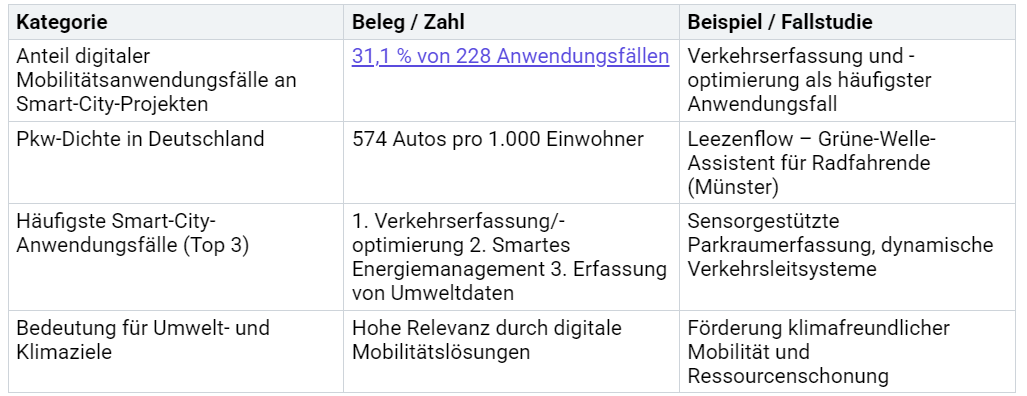

Mobilität bildet einen der wichtigsten Innovationsbereiche in modernen Städten. Digitale Technologien wie Sensoren, Apps und intelligente Ampelsysteme helfen, den Verkehr effizienter zu steuern. Viele Städte setzen auf Mobilitätsplattformen, die verschiedene Verkehrsmittel wie Bus, Bahn, Fahrrad und Carsharing miteinander vernetzen. Die Smart Mobility Studie 2021 zeigt, dass die Pkw-Dichte in Deutschland mit 574 Autos pro 1.000 Einwohner sehr hoch bleibt. Digitale Lösungen wie der Grüne-Welle-Assistent für Radfahrende in Münster oder sensorgestützte Parkraumerfassung verbessern den Verkehrsfluss und fördern klimafreundliche Alternativen.

Mehrere nationale und internationale Forschungsprogramme wie die Joint Programming Initiative Urban Europe und das ERA-NET COFUND Smart Cities and Communities belegen, dass Mobilität ein zentrales Innovationsfeld für nachhaltige Stadtentwicklung ist. Großflächige Pilotprojekte testen intelligente, vernetzte Lösungen für nachhaltige Mobilität und zeigen, wie Städte Verkehrsprobleme und Umweltbelastungen verringern können.

Energie

Energieversorgung steht im Mittelpunkt vieler Smart-City-Strategien. Städte nutzen intelligente Stromnetze, sogenannte Smart Grids, um Energie effizienter zu verteilen. Sensoren und digitale Messsysteme erfassen den Verbrauch in Echtzeit. So können Städte erneuerbare Energien wie Solar- und Windkraft besser integrieren. Das Forschungsprogramm „Stadt der Zukunft“ zeigt, dass Innovationen im Energiesektor entscheidend für die nachhaltige Stadtentwicklung sind. In Pilotprojekten testen Städte neue Technologien für die lokale Energieerzeugung und -speicherung. Diese Lösungen helfen, CO₂-Emissionen zu senken und die Versorgungssicherheit zu erhöhen.

Viele Städte setzen auf smarte Straßenbeleuchtung, die sich automatisch an den Bedarf anpasst. Das spart Energie und senkt die Kosten.

Verwaltung

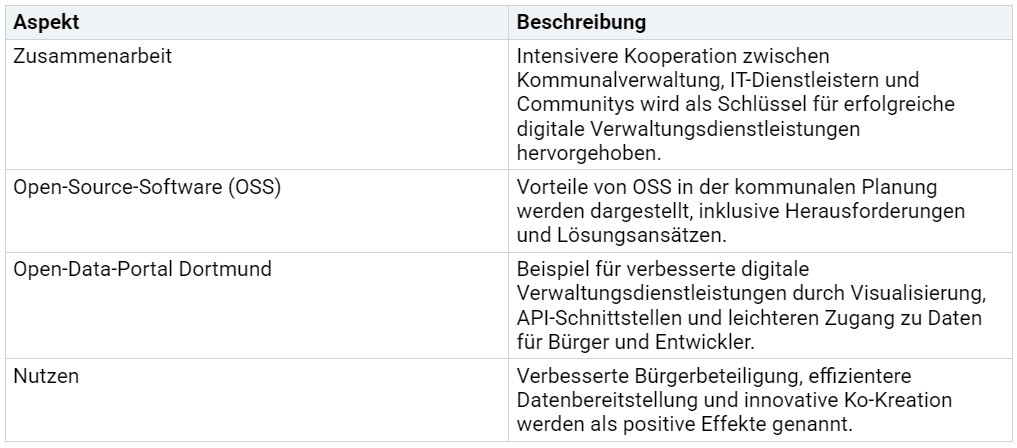

Die Digitalisierung der Verwaltung verändert das Leben in Städten grundlegend. Digitale Verwaltungsdienste ermöglichen es Bürgern, Anträge online zu stellen oder Informationen schnell zu finden. Die Zusammenarbeit zwischen Kommunalverwaltung, IT-Dienstleistern und Communitys gilt als Schlüssel für erfolgreiche digitale Angebote. Open-Source-Software und Open-Data-Portale wie in Dortmund verbessern die Transparenz und erleichtern den Zugang zu wichtigen Daten.

Städte wie Hamburg, München und Köln führen den Smart City Index an. Sie zeigen, wie digitale Verwaltung die politische Teilhabe und die Effizienz öffentlicher Dienstleistungen steigert.

Bürgerbeteiligung

Bürgerbeteiligung gewinnt in Smart Cities an Bedeutung. Digitale Plattformen ermöglichen es den Menschen, sich aktiv an Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Städte nutzen Online-Umfragen, Beteiligungsplattformen und Apps, um die Meinungen der Bürger einzuholen. Diese Formate machen komplexe Themen verständlich und fördern die Akzeptanz neuer Technologien. Die Beteiligung von Bürgern, Wirtschaft und Verwaltung sorgt dafür, dass datengetriebene Entscheidungen transparent und nachvollziehbar bleiben. So können Interessenkonflikte früh erkannt und gemeinsam gelöst werden.

Transparenz und Mitbestimmung stärken das Vertrauen in die Stadtentwicklung.

Nachhaltigkeit

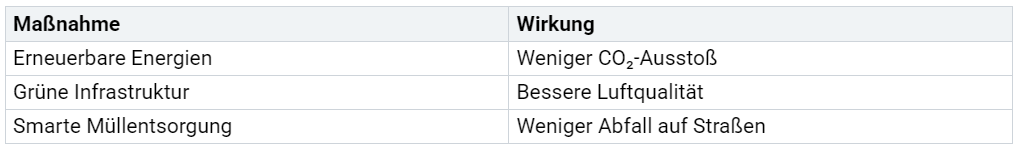

Nachhaltigkeit steht im Zentrum vieler Smart-City-Projekte. Städte setzen auf erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität und ressourcenschonende Infrastruktur. Grüne Rechenzentren und energieeffiziente Gebäude helfen, den Energieverbrauch zu senken. Digitale Lösungen unterstützen die Überwachung von Luftqualität, Lärm und Wasserverbrauch. Viele Städte nutzen Daten, um gezielt Maßnahmen für den Umweltschutz zu entwickeln. Nachhaltige Stadtentwicklung verbindet ökologische, soziale und wirtschaftliche Ziele. Smart Cities zeigen, wie Innovationen helfen, Ressourcen zu schonen und die Lebensqualität zu verbessern.

Smart Cities und Daten

Daten bilden das Rückgrat moderner Stadtentwicklung. Sensoren, IoT-Geräte und Cloud-Plattformen erfassen und analysieren große Mengen an Informationen. Städte wie Hamburg, München und Darmstadt nutzen diese Technologien, um Verkehrsflüsse zu steuern, Energie zu sparen und neue Dienstleistungen zu entwickeln.

Regionale Datenplattformen bilden die Grundlage für fundierte Entscheidungen. Der Ausbau digitaler Infrastruktur wie Glasfaser und Breitband ist essenziell. Kooperationen zwischen Kommunen fördern die Entwicklung gemeinsamer Datenplattformen und innovativer Lösungen. Die Nutzung aktueller Daten, etwa aus dem Bitkom Smart City Index, unterstützt die Analyse und Entwicklung neuer Handlungsempfehlungen. Smart Cities zeigen, wie datengetriebene Technologien eine nachhaltige und inklusive Stadtentwicklung ermöglichen.

Praxisbeispiele

Internationale Smart Cities

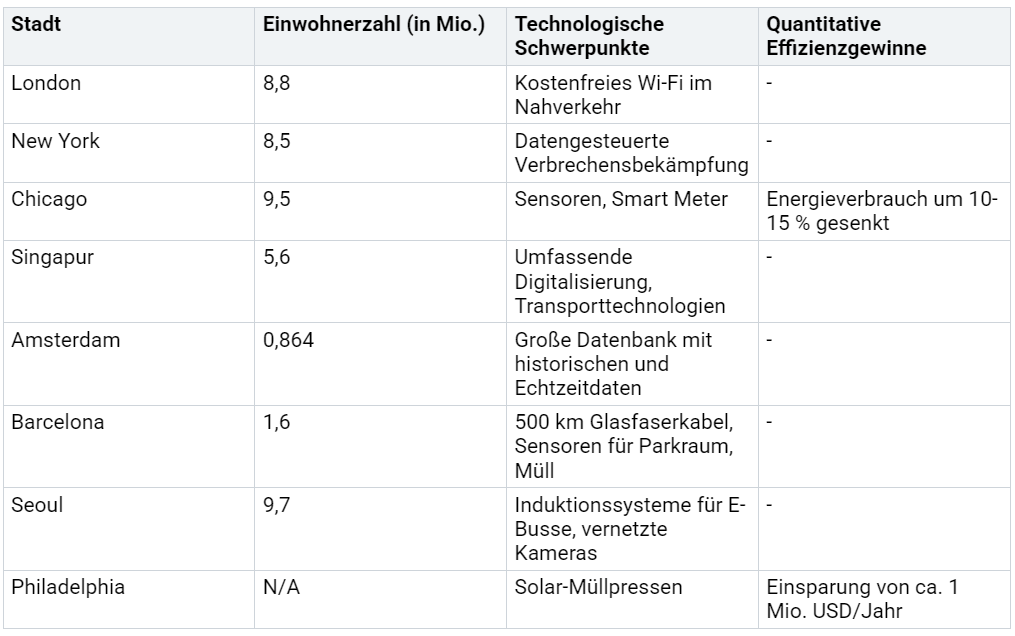

Weltweit setzen viele Städte auf digitale Innovationen, um urbane Herausforderungen zu meistern. Ein Vergleich zeigt, dass London kostenfreies WLAN im Nahverkehr anbietet. New York nutzt Daten, um die Verbrechensbekämpfung zu verbessern. In Chicago senken Sensoren und Smart Meter den Energieverbrauch um 10 bis 15 Prozent. Singapur investiert stark in Digitalisierung und moderne Transporttechnologien. Amsterdam sammelt große Mengen an Echtzeit- und historischen Daten. Barcelona verlegt 500 Kilometer Glasfaserkabel und setzt Sensoren für Parkraum und Müllmanagement ein. Seoul nutzt Induktionssysteme für E-Busse und vernetzte Kameras. Philadelphia spart durch Solar-Müllpressen jährlich etwa eine Million US-Dollar.

Deutsche Modellprojekte

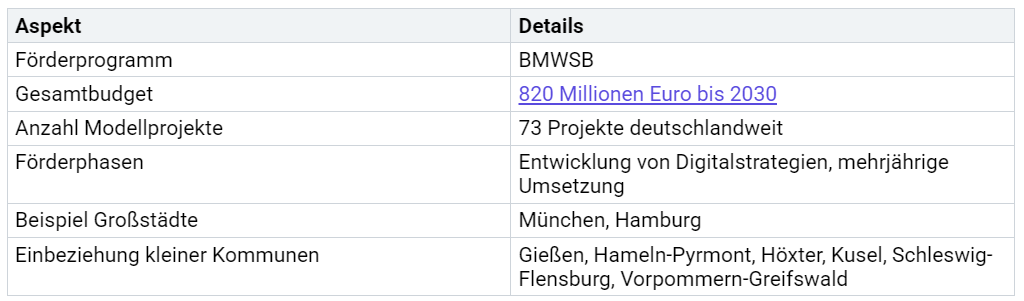

In Deutschland befinden sich 50 Städte in unterschiedlichen Phasen der Digitalisierung. Die wichtigsten Themen sind Verwaltung, Mobilität sowie Energie und Umwelt. Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg sind besonders aktiv. Die Bundesregierung fördert seit 2019 insgesamt 73 Modellprojekte mit 820 Millionen Euro. Diese Projekte dienen als Experimentierorte für neue Lösungen und sollen die Entwicklung in ganz Deutschland vorantreiben.

Kommunale Datenstrategien in Soest und Mönchengladbach stärken den Umgang mit Daten.

Freiburg nutzt Echtzeit-Verkehrsdaten, um Staus zu vermeiden.

In Kirchheim bei München messen Sensoren die Luftqualität.

Mönchengladbach erhöht die Sicherheit auf Spielplätzen durch Sensortechnik.

Mitarbeitende in Soest werden im Datenmanagement geschult.

Ein Data Office in Mönchengladbach bündelt digitale Aktivitäten.

Peer-Learning in Bochum fördert den Austausch zwischen Städten.

Innovation in kleinen Gemeinden

Auch kleinere Gemeinden setzen auf digitale Innovationen. Sie nutzen Sensoren, um Wasserverbrauch und Energie zu überwachen. Digitale Plattformen erleichtern die Kommunikation zwischen Bürgern und Verwaltung. In ländlichen Regionen entstehen neue Mobilitätsangebote wie Rufbusse oder digitale Mitfahrzentralen. Diese Lösungen verbessern die Lebensqualität und machen den Alltag effizienter. Kleine Gemeinden profitieren besonders von Förderprogrammen und dem Austausch mit größeren Städten.

Chancen

Effizienz

Digitale Technologien steigern die Effizienz in Städten. Sensoren messen den Energieverbrauch in Echtzeit. Intelligente Ampeln passen den Verkehrsfluss an. Verwaltungsprozesse laufen schneller durch digitale Anträge. Städte sparen Zeit und Kosten. Unternehmen profitieren von optimierten Lieferketten. Bürger erhalten Dienstleistungen ohne lange Wartezeiten.

Effizienz bedeutet, Ressourcen gezielt einzusetzen und Verschwendung zu vermeiden.

Eine effiziente Stadt nutzt Daten, um Entscheidungen zu treffen. Sie erkennt Probleme früh und reagiert schnell. Das verbessert die Abläufe in vielen Bereichen.

Lebensqualität

Neue Technologien erhöhen die Lebensqualität. Menschen erleben weniger Staus und bessere Luft. Smarte Beleuchtung sorgt für Sicherheit in dunklen Straßen. Digitale Plattformen erleichtern die Kommunikation mit der Verwaltung. Bürger finden Informationen schnell und einfach.

Weniger Lärm durch intelligente Verkehrssteuerung

Mehr Freizeit durch kürzere Wege

Bessere Versorgung mit Dienstleistungen

Kinder, Jugendliche und ältere Menschen profitieren besonders. Sie bewegen sich sicherer und unabhängiger im Alltag.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt moderner Stadtentwicklung. Städte setzen auf erneuerbare Energien und reduzieren Emissionen. Grüne Dächer und Parks verbessern das Klima. Digitale Systeme überwachen den Wasser- und Stromverbrauch.

Nachhaltige Städte schützen die Umwelt und sichern die Zukunft kommender Generationen.

Herausforderungen

Datenschutz

Datenschutz bleibt eine der größten Herausforderungen in modernen Städten. Viele Sensoren und digitale Systeme sammeln täglich große Mengen an Daten. Diese Daten enthalten oft persönliche Informationen. Hacker und Cyberkriminelle suchen gezielt nach Schwachstellen. Städte müssen deshalb sichere Systeme entwickeln. Sie setzen Verschlüsselung und klare Zugriffsrechte ein. Bürger erwarten Transparenz darüber, wie ihre Daten verwendet werden. Vertrauen entsteht nur, wenn Verantwortliche offen kommunizieren und Missbrauch verhindern.

Datenschutz schützt die Privatsphäre und stärkt das Vertrauen der Menschen in digitale Lösungen.

Digitale Spaltung

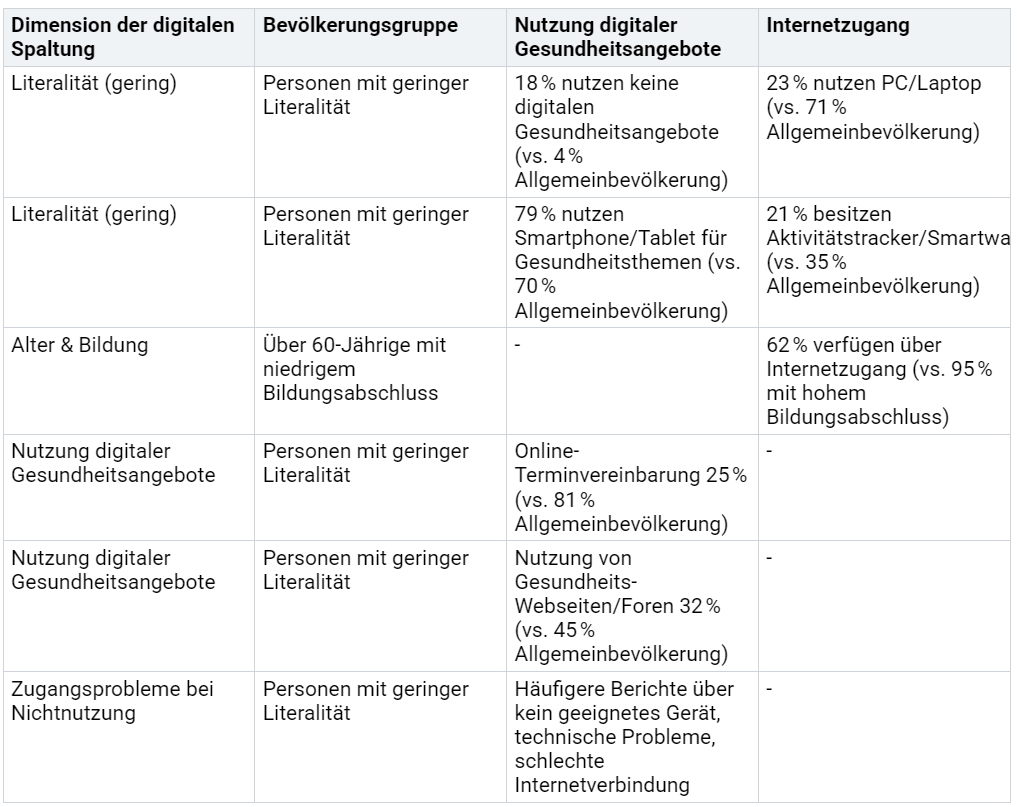

Nicht alle Menschen profitieren gleichermaßen von digitalen Angeboten. Die digitale Spaltung zeigt sich besonders bei älteren Menschen, Personen mit geringem Bildungsabschluss oder geringer Literalität. Viele nutzen digitale Gesundheitsangebote seltener oder haben keinen Zugang zu modernen Geräten. Die folgende Tabelle zeigt Unterschiede in der Nutzung digitaler Angebote:

Viele berichten über technische Probleme oder fehlende Geräte. Digitale Teilhabe gelingt nur, wenn Städte gezielt unterstützen und Barrieren abbauen.

Komplexität

Digitale Stadtentwicklung bringt hohe Komplexität mit sich. Verschiedene Systeme müssen miteinander kommunizieren. Verantwortliche koordinieren viele Projekte gleichzeitig. Neue Technologien entwickeln sich schnell. Städte benötigen Fachkräfte, die diese Systeme verstehen und betreuen. Fehler in der Planung oder Umsetzung führen oft zu Verzögerungen. Klare Strukturen und gute Zusammenarbeit helfen, die Komplexität zu bewältigen.

Akzeptanz

Technische Innovationen stoßen nicht immer auf Zustimmung. Viele Menschen stehen neuen Technologien skeptisch gegenüber. Sie fürchten um ihre Daten oder verstehen die Vorteile nicht. Städte informieren deshalb aktiv über neue Projekte. Sie bieten Schulungen und Informationsveranstaltungen an. Beteiligung und Transparenz fördern die Akzeptanz. Menschen nehmen Veränderungen eher an, wenn sie mitgestalten dürfen.

Akzeptanz entsteht durch Information, Beteiligung und sichtbare Verbesserungen im Alltag.

Ausblick

Städte und Kommunen

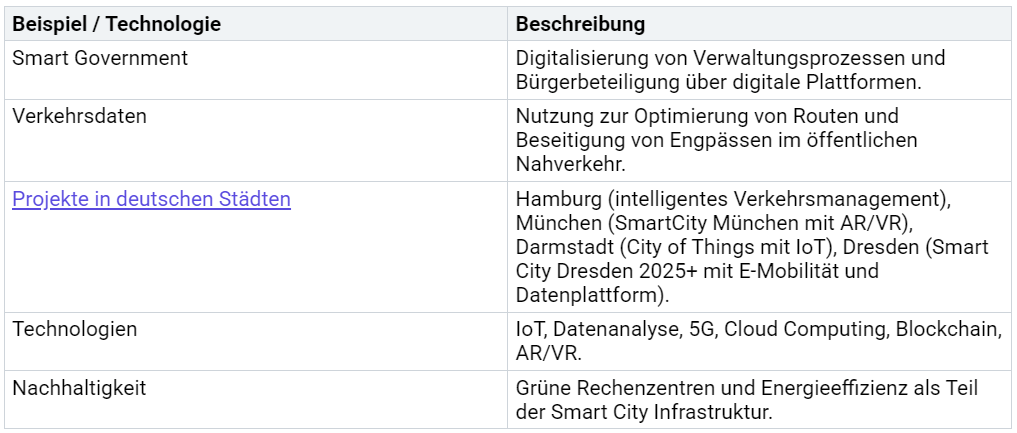

Städte und Kommunen stehen vor der Aufgabe, innovative Lösungen für die Stadtentwicklung zu finden. Erfolgreiche Strategien setzen nicht nur auf Technik, sondern auch auf Offenheit und Dialog. Digitale Formate wie Bürgerdialoge, Hackathons und Reallabore fördern die Akzeptanz neuer Projekte. Transparenz und echte Mitbestimmung ermöglichen soziale Teilhabe. Der Smart City Index 2024 zeigt, dass Städte wie Zürich, Oslo und Canberra besonders erfolgreich sind. Sie verbinden technologische Fortschritte mit hoher Lebensqualität und Umweltfreundlichkeit. In Deutschland unterstützt das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen zahlreiche Modellprojekte. Das folgende Beispiel gibt einen Überblick:

Unternehmen und Start-ups

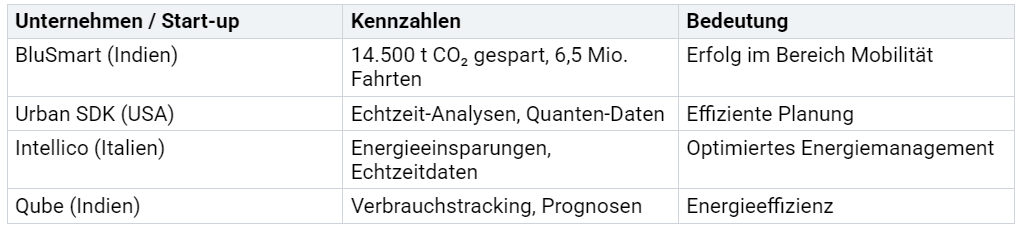

Unternehmen und Start-ups spielen eine zentrale Rolle bei der Entwicklung neuer Lösungen. Sie bringen Innovationen in Bereichen wie Mobilität, Energie und Datenmanagement voran. BluSmart aus Indien hat über 14.500 Tonnen CO₂ eingespart und mehr als 6,5 Millionen umweltfreundliche Fahrten ermöglicht. Weltweit sind mehr als 3.000 Start-ups und Scale-ups aktiv. Urban SDK aus den USA nutzt Quanten-Datenmodellierung für sichere Mobilität. Intellico aus Italien liefert Echtzeit-Einblicke in den Energieverbrauch. Qube aus Indien ermöglicht präzise Verbrauchskontrolle. Die folgende Tabelle zeigt wichtige Kennzahlen:

Bürgerengagement

Bürgerengagement bleibt ein Schlüsselfaktor für den Erfolg digitaler Stadtentwicklung. Menschen nehmen an Bürgerdialogen teil, bringen Ideen ein und gestalten ihre Stadt aktiv mit. Niederschwellige Zugänge und transparente Prozesse fördern die Beteiligung. Reallabore und digitale Plattformen bieten Möglichkeiten, neue Lösungen direkt zu testen. So entsteht Vertrauen in neue Technologien. Beteiligung stärkt das Gemeinschaftsgefühl und sorgt dafür, dass Innovationen den Bedürfnissen der Menschen entsprechen.

Eine Stadt wächst mit den Ideen und dem Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger.

Stadtinnovation gelingt, wenn alle Akteure zusammenarbeiten. Studien zeigen, dass Unternehmen, Kommunen, Politik und Bürger gemeinsam smarte Lösungen entwickeln.

Kooperation ab der Ideenphase fördert nachhaltige Ergebnisse.

Digitale Plattformen erleichtern das Teilen von Ressourcen.

Klare Regeln und Datenkonzepte unterstützen die Umsetzung.

Jeder kann die Zukunft der Stadt mitgestalten. Engagement und Offenheit schaffen lebenswerte Städte für alle Generationen.

FAQ

Was ist eine Smart City?

Eine Smart City nutzt digitale Technologien, um das Leben der Menschen zu verbessern. Sensoren, Apps und Daten helfen, Energie zu sparen, den Verkehr zu steuern und die Umwelt zu schützen. Die Stadt wird dadurch effizienter und nachhaltiger.

Wie profitieren Bürgerinnen und Bürger von Smart Cities?

Bürgerinnen und Bürger erleben weniger Staus, bessere Luft und schnellere Verwaltungsdienste. Digitale Plattformen erleichtern die Kommunikation mit der Stadt. Smarte Lösungen erhöhen die Sicherheit und sparen Zeit im Alltag.

Welche Risiken gibt es bei Smart Cities?

Datenschutz bleibt ein zentrales Thema. Viele Systeme sammeln persönliche Daten. Städte müssen diese Daten sicher speichern und Missbrauch verhindern. Bürgerinnen und Bürger erwarten Transparenz und klare Regeln.

Wie können sich Menschen an der Entwicklung beteiligen?

Viele Städte bieten Online-Plattformen und Bürgerdialoge an. Menschen können Ideen einbringen, an Umfragen teilnehmen oder bei Projekten mitarbeiten. Beteiligung stärkt das Gemeinschaftsgefühl und sorgt für bessere Lösungen.

Welche Technologien kommen in Smart Cities zum Einsatz?

Diese Technologien helfen, Daten zu sammeln und die Stadt zu steuern.