Vernetzte Sensorik beschreibt die Verbindung von Sensoren, Netzwerken und digitalen Plattformen, die Städte intelligenter und effizienter machen. In modernen Smart Cities erfassen Sensoren laufend Daten, die zentrale Plattformen auswerten und bereitstellen.

Bis 2020 gab es weltweit mehr als 26,3 Milliarden IoT-Geräte und -Verbindungen.

Der Markt für IoT-Technologien in Smart Cities wächst rasant und erreicht bis 2027 voraussichtlich 402,48 Milliarden USD.

Urbane Datenplattformen dienen als digitale Infrastruktur, bündeln Informationen und ermöglichen neue Lösungen für Verwaltung und Bürger.

Wichtige Erkenntnisse

Vernetzte Sensorik verbindet Sensoren, Netzwerke und digitale Plattformen, um Städte intelligenter und effizienter zu machen.

Sensoren erfassen wichtige Daten wie Luftqualität, Verkehr oder Temperatur und helfen Städten, schneller und gezielter zu reagieren.

Digitale Plattformen sammeln und analysieren Sensordaten, um Prozesse wie Verkehrssteuerung, Energieeinsparung und Umweltüberwachung zu optimieren.

Smart Cities nutzen vernetzte Sensorik, um Ressourcen zu schonen, Kosten zu senken und die Lebensqualität für alle Bürger zu verbessern.

Praxisbeispiele aus Städten wie Göttingen zeigen, wie vernetzte Sensorik den Alltag nachhaltiger und sicherer gestaltet.

Grundlagen

Definition

Vernetzte Sensorik bildet das Rückgrat moderner Smart Cities. Sie umfasst Sensoren, Netzwerke und digitale Datenplattformen. Sensoren messen Werte wie Temperatur, Luftqualität oder Bewegung. Netzwerke verbinden diese Sensoren und übertragen die Daten an zentrale Plattformen. Dort werden die Informationen gesammelt, verarbeitet und für verschiedene Anwendungen bereitgestellt.

Sensoren, Netzwerke und Datenplattformen arbeiten zusammen und schaffen eine digitale Infrastruktur für Städte.

Eine zentrale Rolle spielen dabei IoT-Technologien. Sie ermöglichen die automatische Erfassung und Übertragung von Daten. Digitale Plattformen strukturieren und speichern diese Daten. So entsteht eine solide Informationsbasis für städtische Entscheidungen und Innovationen.

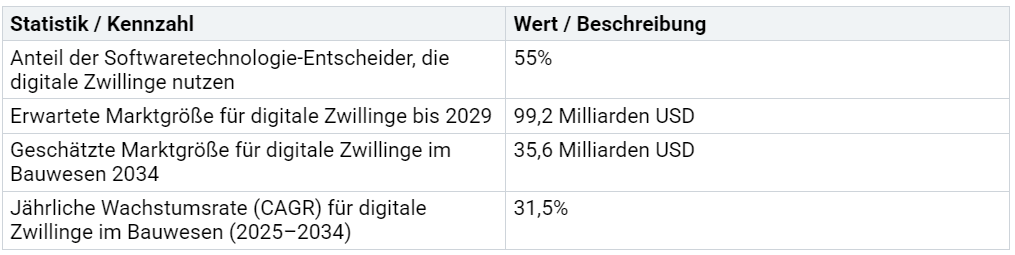

Diese Zahlen zeigen, wie stark IoT-Technologien und digitale Zwillinge in Städten an Bedeutung gewinnen. Digitale Zwillinge nutzen Sensordaten, um Stadtmodelle in Echtzeit abzubilden. Das verbessert die Überwachung und Wartung von Infrastruktur.

Prinzip

Das Prinzip der vernetzten Sensorik basiert auf dem Zusammenspiel verschiedener technischer Komponenten. Sensoren sammeln kontinuierlich Daten aus der Umgebung. Über drahtlose Netzwerke wie LPWAN oder LoRaWAN gelangen diese Daten zu Gateways. Von dort aus werden sie an zentrale IoT-Plattformen weitergeleitet.

Fallstudien zeigen, dass diese Plattformen als Herzstück der digitalen Stadtinfrastruktur dienen. Sie bündeln Daten aus Sensoren, Verwaltungsquellen und anderen städtischen Systemen. Die Plattformen ermöglichen digitale Dienste wie Verkehrs-Apps oder Energie-Management. Sie sind modular aufgebaut und lassen sich flexibel erweitern.

Die Integration strukturierter Datenplattformen ist technisch anspruchsvoll, aber entscheidend für die Digitalisierung und nachhaltige Entwicklung von Städten.

Managementsoftware steuert die Prozesse und verbindet verschiedene Datenquellen. So entstehen neue Möglichkeiten für Verwaltung, Bürger und Unternehmen. Die Zusammenarbeit zwischen kommunalen Akteuren spielt dabei eine wichtige Rolle. Die Wahl zwischen eigenen oder lizenzierten Plattformen beeinflusst die Umsetzung.

Smart Cities profitieren von dieser Infrastruktur. Sie können schneller auf Veränderungen reagieren, Ressourcen effizienter nutzen und die Lebensqualität der Menschen verbessern.

Technik

Sensoren

Sensoren bilden die Basis der vernetzten Sensorik. Sie erfassen physikalische Größen wie Temperatur, Feuchtigkeit, Licht, Bewegung oder Luftqualität. Jede Sensorart besitzt eine spezielle Aufgabe.

Temperatursensoren messen die Umgebungstemperatur.

Luftqualitätssensoren erkennen Schadstoffe und Feinstaub.

Bewegungssensoren registrieren Aktivitäten in bestimmten Bereichen.

Lichtsensoren steuern die Helligkeit von Straßenbeleuchtungen.

Viele Sensoren arbeiten batteriebetrieben und senden Daten in regelmäßigen Abständen. Sie lassen sich flexibel programmieren. Entwickler passen die Messintervalle und Schwellenwerte an die Anforderungen der Stadt an. Moderne Sensoren besitzen oft kleine Kommunikationsmodule, die eine direkte Verbindung zu Netzwerken ermöglichen.

Sensoren liefern die Rohdaten, die für intelligente Entscheidungen in der Stadt notwendig sind.

Vernetzung

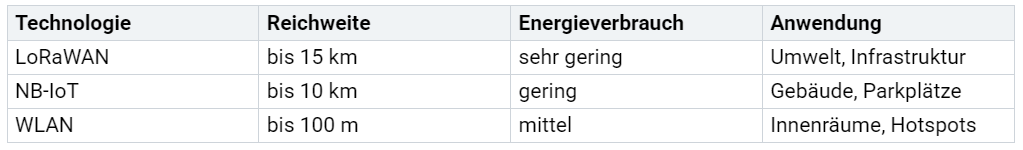

Die Vernetzung verbindet die Sensoren mit der digitalen Infrastruktur der Stadt. Sensoren senden ihre Daten über Funktechnologien wie LoRaWAN, NB-IoT oder WLAN an sogenannte Gateways. Gateways sammeln die Daten und leiten sie an zentrale Cloud-Server weiter.

Ein typischer Ablauf sieht so aus:

Sensor misst einen Wert.

Kommunikationsmodul sendet die Daten an ein Gateway.

Gateway überträgt die Daten an einen Cloud-Server.

Cloud-Server speichert und verarbeitet die Daten.

Die Übertragung erfolgt oft in Echtzeit. Das ermöglicht eine schnelle Reaktion auf Veränderungen, zum Beispiel bei Störungen im Verkehr oder bei Luftverschmutzung. Kommunikationsmodule spielen eine zentrale Rolle. Sie sorgen dafür, dass die Daten sicher und zuverlässig ankommen.

Daten

Die gesammelten Daten gelangen auf zentrale Plattformen. Dort analysiert Software die Informationen und stellt sie für verschiedene Anwendungen bereit. Die Datenplattformen speichern große Mengen an Messwerten. Sie erkennen Muster und Trends.

Städte nutzen diese Daten, um Prozesse zu optimieren. Beispiele sind die Steuerung der Straßenbeleuchtung oder das Management von Verkehrsflüssen. Flexible Programmierung ermöglicht es, neue Sensoren und Anwendungen schnell zu integrieren.

Echtzeitdaten helfen Städten, schneller und gezielter zu handeln.

Datenplattformen bieten Schnittstellen für Verwaltung, Unternehmen und Bürger. Sie schützen die Daten durch Verschlüsselung und Zugriffsrechte. So bleibt die Privatsphäre der Menschen gewahrt und die Sicherheit der Infrastruktur gewährleistet.

Smart Cities: Anwendungen

Umwelt

Sensoren überwachen in vielen Städten die Luftqualität und den Wasserhaushalt. Sie messen Feinstaub, Stickoxide und Ozon. Städte wie Essen setzen Umweltsensoren ein, um die Luftverschmutzung zu kontrollieren. Klimasensoren erfassen Wetterdaten und helfen bei der Anpassung an den Klimawandel. Bodenfeuchtesensoren unterstützen die Bewässerung von Grünflächen. Diese Technologien ermöglichen schnelle Reaktionen auf Umweltveränderungen und fördern nachhaltige Stadtentwicklung.

Infrastruktur

Vernetzte Sensorik verbessert die städtische Infrastruktur. Smarte Straßenbeleuchtung passt sich automatisch an Lichtverhältnisse und Bewegungen an. Sensoren in Müllcontainern melden Füllstände und optimieren die Abfallentsorgung. Digitale Plattformen sammeln und analysieren diese Daten. Städte nutzen statistische Daten, um Infrastrukturprojekte zu bewerten und zu optimieren.

Statistische Daten liefern objektive Fakten über Nutzungsmuster und Standortattraktivität. Sie unterstützen die Erfolgskontrolle und Optimierung von Smart-City-Maßnahmen.

Verkehr

Im Verkehrsmanagement spielen Sensoren eine zentrale Rolle. Moderne Ampelanlagen nutzen integrierte Sensoren zur Verkehrssteuerung. Passantenzähler mit Laser- oder Radartechnologie erfassen Bewegungsströme. Städte wie Essen haben zahlreiche Kreuzungen mit Verkehrsdetektoren ausgestattet. Projekte wie „Bergisch.Smart“ setzen auf KI-gestützte Lösungen und kommunale Geo-Daten.

Verkehrsdetektoren an Kreuzungen

Umweltsensoren zur Luftqualitätskontrolle

Sensoren in Fahrzeugen für KI-basierte Steuerung

Online-Plattformen für Verkehrsdaten

Diese Systeme helfen, Staus zu vermeiden und die Luftqualität zu verbessern. Sie machen Smart Cities effizienter und lebenswerter.

Gesundheit

Im Gesundheitsbereich überwachen Sensoren wichtige Parameter in Krankenhäusern. Sie messen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität in Patientenzimmern. Sensorik unterstützt das Monitoring von medizinischen Geräten und sorgt für mehr Sicherheit. Echtzeitdaten ermöglichen schnelle Reaktionen bei Notfällen. Die Lebensqualität der Menschen steigt durch bessere Versorgung und gesündere Umgebungen.

Sensorik in Smart Cities trägt dazu bei, Umwelt, Infrastruktur, Verkehr und Gesundheit nachhaltig zu verbessern.

Vorteile

Effizienz

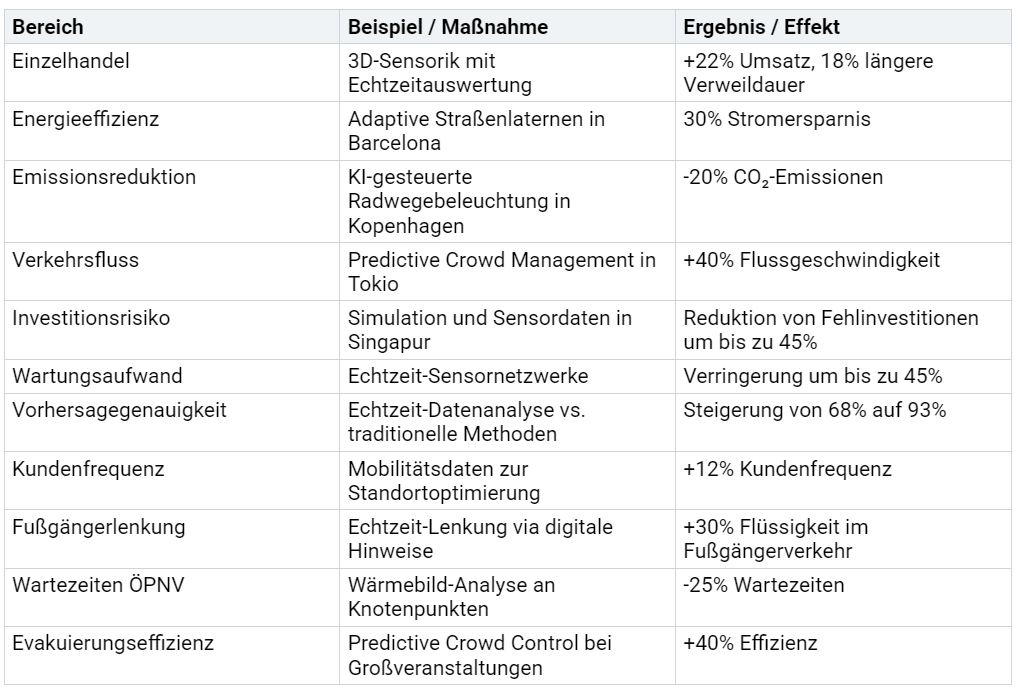

Vernetzte Sensorik steigert die Effizienz in Städten deutlich. Sensoren liefern Daten in Echtzeit. Verwaltung und Unternehmen treffen dadurch schnellere und bessere Entscheidungen. Adaptive Straßenlaternen in Barcelona sparen 30 % Strom. Predictive Crowd Management in Tokio erhöht die Flussgeschwindigkeit um 40 %. Einzelhändler nutzen 3D-Sensorik und steigern den Umsatz um 22 %. Echtzeit-Sensornetzwerke senken den Wartungsaufwand um bis zu 45 %.

Die folgende Tabelle zeigt konkrete Beispiele für Effizienzgewinne:

Städte profitieren von schnelleren Abläufen, weniger Energieverbrauch und geringeren Kosten.

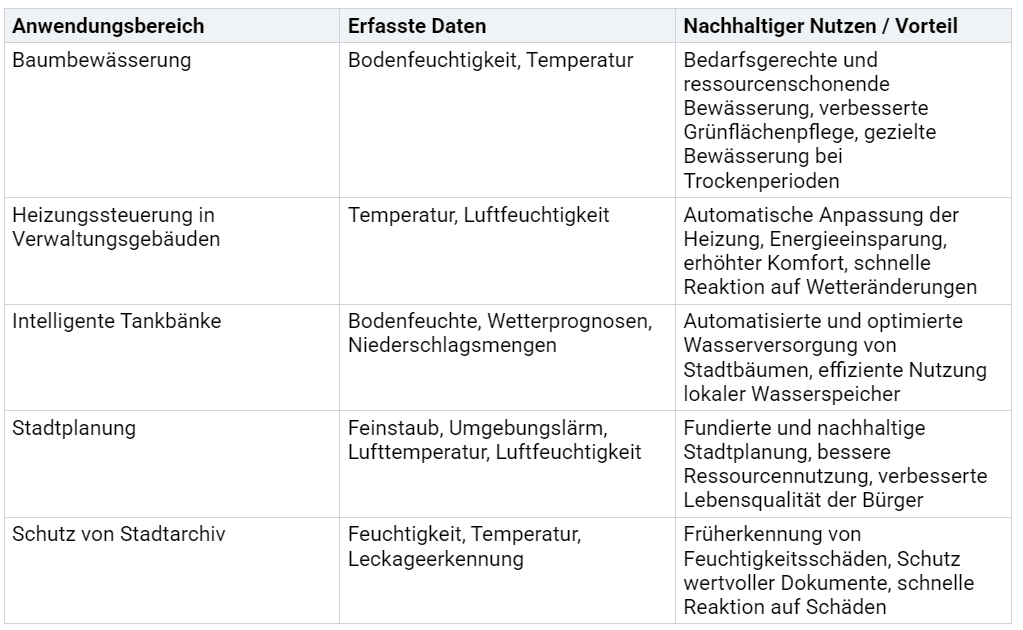

Nachhaltigkeit

Sensorik unterstützt nachhaltige Stadtentwicklung. Sie misst Bodenfeuchtigkeit, Temperatur und Luftqualität. Die Stadt kann Grünflächen gezielt bewässern und Ressourcen schonen. Heizungen in Verwaltungsgebäuden passen sich automatisch an das Wetter an. Intelligente Tankbänke versorgen Stadtbäume effizient mit Wasser. Die folgende Tabelle zeigt, wie verschiedene Anwendungen zur Nachhaltigkeit beitragen:

Nachhaltige Lösungen schützen Umwelt und Ressourcen. Bürger erleben eine sauberere und grünere Stadt.

Lebensqualität

Vernetzte Sensorik verbessert die Lebensqualität in Smart Cities. Bürger profitieren von sauberer Luft, weniger Lärm und sicheren Straßen. Sensoren steuern die Straßenbeleuchtung und sorgen für mehr Sicherheit. Intelligente Verkehrslenkung verkürzt Wartezeiten im öffentlichen Nahverkehr. Verwaltung erkennt Probleme frühzeitig und reagiert schneller.

Kinder spielen auf gepflegten Grünflächen. Senioren bewegen sich sicherer im Straßenverkehr. Unternehmen finden attraktive Standorte durch bessere Daten. Die Stadt wird lebenswerter für alle Generationen.

Smart Cities setzen auf vernetzte Sensorik, um das tägliche Leben angenehmer und sicherer zu gestalten.

Praxisbeispiele

Göttingen

Die Stadt Göttingen gilt als Vorreiter bei der Einführung vernetzter Sensorik. Verschiedene Projekte zeigen, wie moderne Technologien den Alltag verbessern. Die Stadtwerke Göttingen AG betreiben ein eigenes Netzwerk für Sensorik. Dieses Netzwerk deckt das gesamte Stadtgebiet ab und unterstützt zahlreiche Anwendungen.

24 Gateways befinden sich an strategischen Standorten in Göttingen.

Mehrere hundert Sensoren erfassen Daten zu Luftqualität, Temperatur und Füllständen von Abfallbehältern.

Die Sensoren arbeiten bis zu 10 Jahre ohne Batteriewechsel. Das senkt den Wartungsaufwand erheblich.

Die gesammelten Daten fließen in zentrale Plattformen. Verwaltung, Unternehmen und Bürger greifen auf diese Informationen zu. Die Stadt optimiert so die Abfallentsorgung, steuert die Straßenbeleuchtung und überwacht die Luftqualität. Echtzeitdaten ermöglichen schnelle Reaktionen auf Veränderungen. Die Bevölkerung profitiert von saubereren Straßen und einer besseren Umwelt.

Göttingen zeigt, wie vernetzte Sensorik nachhaltige Lösungen für urbane Herausforderungen schafft.

Weitere Städte

Auch andere Städte setzen auf vernetzte Sensorik, um ihre Infrastruktur zu verbessern. In Hamburg melden Sensoren in Müllcontainern den Füllstand. Die Müllabfuhr plant ihre Routen effizienter und spart Kraftstoff. In München steuern intelligente Straßenlaternen das Licht je nach Verkehrsaufkommen. Das senkt den Energieverbrauch und erhöht die Sicherheit.

Ein weiteres Beispiel bietet Berlin. Dort messen Sensoren die Bodenfeuchtigkeit in Parks. Die Stadt bewässert Grünflächen gezielt und spart Wasser. In Köln überwachen Sensoren den Wasserstand in Kanälen. Die Verwaltung erkennt Überschwemmungsgefahr frühzeitig und kann rechtzeitig handeln.

Smart Cities profitieren von der Zusammenarbeit verschiedener Akteure. Verwaltung, Unternehmen und die Bevölkerung nutzen die Vorteile von Echtzeitdaten. Die Lebensqualität steigt, Ressourcen werden geschont und die Städte werden zukunftsfähig.

Vernetzte Sensorik bildet das Fundament moderner Smart Cities. Sie verbessert das urbane Leben durch die Integration von Echtzeitdaten und die Optimierung der Mobilität. Empirische Daten zeigen, dass offene Datenplattformen und digitale Dienste die Verkehrslenkung effizienter machen und die Lebensqualität steigern. Neue Technologien bieten großes Potenzial für nachhaltige Stadtentwicklung. Wer sich für Innovationen in Städten interessiert, entdeckt in vernetzter Sensorik viele spannende Möglichkeiten.

FAQ

Was versteht man unter vernetzter Sensorik?

Vernetzte Sensorik beschreibt Sensoren, die Daten erfassen und über Netzwerke an zentrale Plattformen senden. Diese Daten helfen Städten, Prozesse zu steuern und zu optimieren.

Wie schützt vernetzte Sensorik die Privatsphäre?

Städte speichern und übertragen Sensordaten verschlüsselt. Zugriffsrechte regeln, wer die Daten sehen darf. Persönliche Informationen bleiben geschützt.

Welche Vorteile bringt vernetzte Sensorik für Bürger?

Bürger erleben sauberere Luft, weniger Lärm und mehr Sicherheit. Sensoren melden Probleme früh. Die Stadt kann schneller reagieren und die Lebensqualität verbessern.

Wie lange halten Sensoren in Smart Cities?

Viele Sensoren arbeiten bis zu zehn Jahre ohne Batteriewechsel. Die Lebensdauer hängt vom Sensortyp und der Nutzung ab.

Können Bürger die Sensordaten einsehen?

Viele Städte stellen Sensordaten über offene Plattformen bereit. Bürger können diese Daten nutzen, um sich zu informieren oder eigene Projekte zu entwickeln.