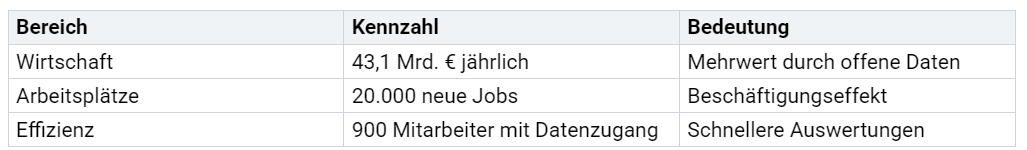

Offene Daten ermöglichen Smart Cities mehr Transparenz, schnellere Entscheidungen und neue Lösungen für Bürger. Einfache Zugänge zu Finanzdaten fördern Vertrauen und Partizipation. Unternehmen profitieren von 43,1 Milliarden Euro wirtschaftlichem Mehrwert pro Jahr in Deutschland. Eine Tabelle zeigt den Nutzen:

Wichtige Erkenntnisse

Offene Daten ermöglichen Städten mehr Transparenz und fördern das Vertrauen zwischen Verwaltung und Bürgern.

Smart Cities nutzen Open Data, um innovative Lösungen für Verkehr, Umwelt und Bürgerbeteiligung zu entwickeln.

Bürger können sich durch offene Daten besser informieren und aktiv an der Stadtentwicklung mitwirken.

Hohe Datenqualität und klare Datenschutzregeln sind entscheidend für den Erfolg von Open-Data-Projekten.

Gemeinsame Standards erleichtern den Datenaustausch und fördern nachhaltige, vernetzte Stadtentwicklung.

Open Data verstehen

Was ist Open Data?

Open Data beschreibt Daten, die jeder frei nutzen, weiterverarbeiten und teilen darf. Diese Daten liegen in offenen Formaten vor. Sie sind maschinenlesbar und ohne Einschränkungen zugänglich. Behörden, Unternehmen und Bürger können auf diese Informationen zugreifen. Beispiele für Open Data sind Wetterdaten, Verkehrsdaten oder Statistiken zur Stadtentwicklung.

Eine Stadt kann durch offene Daten viele Prozesse verbessern. Sie veröffentlicht zum Beispiel Informationen zu Baustellen, Luftqualität oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Bürger erhalten dadurch einen besseren Überblick über das Stadtgeschehen. Unternehmen entwickeln neue digitale Dienste, die auf diesen Daten basieren.

Tipp: Offene Daten fördern die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft. Sie schaffen eine gemeinsame Wissensbasis für alle Beteiligten.

Bedeutung für Städte

Städte profitieren in vielerlei Hinsicht von Open Data. Sie steigern die Transparenz und ermöglichen eine bessere Kontrolle über Verwaltungshandeln. Bürger können sich aktiv an Entscheidungsprozessen beteiligen. Die neue Beitragsreihe „Analysen zur Stadtgesellschaft“ des Amtes für Statistik und Wahlen in Leipzig zeigt, wie wichtig offene Daten für die Stadtentwicklung sind. Der Beitrag „Open Data in Leipzig – Aktuelle Entwicklungen“ belegt, dass offene Daten Transparenz, bürgerliche Beteiligung und Innovation fördern. Datenbasierte Analysen unterstützen Bürger und städtische Gremien bei der Meinungsbildung. So werden Stadtentwicklungsprozesse transparenter und partizipativer.

Smart Cities nutzen offene Daten, um innovative Lösungen für urbane Herausforderungen zu entwickeln. Sie verbessern die Lebensqualität, indem sie datenbasierte Entscheidungen treffen. Offene Daten bilden die Grundlage für neue digitale Anwendungen, die das Leben in der Stadt einfacher und nachhaltiger machen.

Vorteile für Smart Cities

Transparenz

Offene Daten schaffen mehr Transparenz in Städten. Bürger sehen, wie die Verwaltung arbeitet und wie Entscheidungen entstehen. Ein Smart City Cockpit zeigt zum Beispiel aktuelle Informationen zu Verkehr, Energieverbrauch oder Luftqualität. Die Stadt Berlin stellt auf ihrem Open Data Portal viele Datensätze bereit. Jeder kann diese Daten einsehen und nachvollziehen, wie die Stadt Ressourcen nutzt. Unternehmen und Medien nutzen offene Daten, um Entwicklungen zu analysieren und Missstände aufzudecken. So entsteht mehr Vertrauen zwischen Verwaltung und Gesellschaft.

Hinweis: Transparenz fördert das Verantwortungsbewusstsein der Verwaltung und stärkt die Kontrolle durch die Öffentlichkeit.

Innovation

Open Data ist ein Motor für Innovationen in Smart Cities. Unternehmen und Start-ups entwickeln neue digitale Dienste, die auf offenen Daten basieren. In Hamburg, Berlin und Dresden entstehen viele innovative Geschäftsmodelle, weil dort umfangreiche Open-Data-Angebote existieren. Künstliche Intelligenz und moderne Analysewerkzeuge helfen, Prozesse zu optimieren und neue Lösungen zu schaffen.

Open Data ist kostenlos und uneingeschränkt nutzbar. Das beseitigt Hindernisse für Innovationen.

Big-Data-Analysen ermöglichen größere Transparenz, Echtzeit-Reaktionen und Produktivitätssteigerungen.

Neue Dienstleistungen entstehen, zum Beispiel Apps für den öffentlichen Nahverkehr oder intelligente Umweltüberwachung.

Der McKinsey-Bericht schätzt den jährlichen globalen Mehrwert von Open-Data-Projekten auf über 3 Billionen USD.

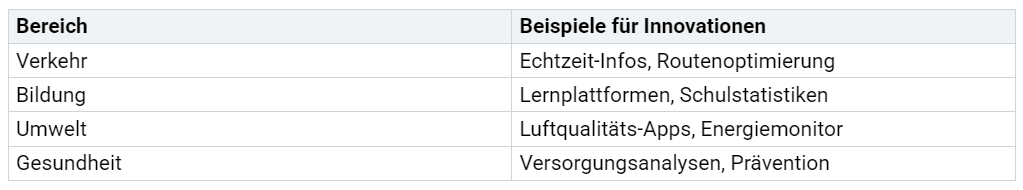

Eine Tabelle zeigt, in welchen Bereichen Open Data Innovationen fördert:

Partizipation

Offene Daten stärken die Beteiligung der Bürger. Sie können sich besser informieren und an Diskussionen teilnehmen. In Smart Cities wie Dresden oder im Projekt Open Smart City Hessen finden regelmäßig Open Data Camps statt. Dort entwickeln Bürger gemeinsam mit Experten neue Ideen für die Stadt. Digitale Plattformen ermöglichen es, Vorschläge einzureichen oder an Umfragen teilzunehmen. Die Verwaltung erhält so direktes Feedback und kann die Bedürfnisse der Menschen besser berücksichtigen.

Tipp: Wer offene Daten nutzt, kann sich aktiv in die Stadtentwicklung einbringen und eigene Projekte starten.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit spielt eine zentrale Rolle in modernen Städten. Open Data hilft, Ressourcen effizienter zu nutzen und die Umwelt zu schützen. Städte veröffentlichen zum Beispiel Daten zu Energieverbrauch, Abfall oder Luftqualität. Unternehmen entwickeln darauf basierende Lösungen, die den CO₂-Ausstoß senken oder den öffentlichen Nahverkehr verbessern.

Open Data unterstützt nachhaltige Lösungen und maßgeschneiderte Angebote für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen.

Echtzeitdaten helfen, Verkehrsflüsse zu steuern und Staus zu vermeiden.

Neue Services fördern den Umweltschutz und sparen Kosten.

Smart Cities setzen auf offene Daten, um langfristig lebenswerte und klimafreundliche Städte zu gestalten. Sie schaffen damit die Grundlage für eine nachhaltige Stadtentwicklung.

Praxis in Smart Cities

Datenportale

Viele Städte setzen auf offene Datenportale, um Informationen für alle zugänglich zu machen. Diese Plattformen bieten Datensätze zu Themen wie Verkehr, Wetter oder Energieverbrauch. Das Open Data Portal Berlin stellt zum Beispiel zahlreiche Datensätze bereit. Nutzer finden dort Informationen zu Baustellen, Luftqualität oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Unternehmen und Entwickler greifen auf diese Daten zu und entwickeln neue Anwendungen. Die Verwaltung nutzt die Portale, um Prozesse zu optimieren und Entscheidungen zu verbessern. Offene Datenportale fördern die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft.

Mobilität & Umwelt

Offene Daten spielen eine wichtige Rolle bei der Verbesserung von Mobilität und Umweltschutz in Städten. Anwendungen wie FixMyBerlin nutzen Echtzeitdaten, um den Ausbau der Fahrrad-Infrastruktur sichtbar zu machen. Nutzer sehen, welche Projekte sich in Planung oder bereits in der Fertigstellung befinden. Der Happy Bike Index zeigt sichere und gefährliche Bereiche für Radfahrer auf. Diese digitalen Lösungen helfen, Verkehrsströme zu lenken und die Sicherheit zu erhöhen. Städte können so gezielt Maßnahmen für nachhaltige Mobilität ergreifen. Smart Cities profitieren von solchen Initiativen, weil sie den Alltag der Menschen verbessern und die Umwelt schützen.

Bürgerbeteiligung

Bürgerbeteiligung wird durch offene Daten deutlich gestärkt. Digitale Plattformen ermöglichen es den Menschen, eigene Ideen einzubringen oder an Umfragen teilzunehmen. In vielen Städten finden Open Data Camps statt. Dort arbeiten Bürger, Entwickler und Verwaltung gemeinsam an neuen Lösungen. Open Source-Projekte entstehen, die den Alltag erleichtern. Die Verwaltung erhält direktes Feedback und kann gezielt auf die Bedürfnisse der Bevölkerung eingehen. Offene Daten schaffen eine transparente Basis für den Dialog zwischen Stadt und Bürgern. So entsteht eine aktive Stadtgesellschaft, die Veränderungen mitgestaltet.

Herausforderungen

Datenschutz

Smart Cities sammeln und verarbeiten große Mengen an Daten. Dabei entstehen besondere Herausforderungen beim Schutz der Privatsphäre. Die Verwaltung muss persönliche Informationen vor unbefugtem Zugriff schützen. Datenschutzverstöße können das Vertrauen der Bürger in digitale Systeme stark beeinträchtigen. Die starke Vernetzung erhöht die Anfälligkeit für Cyberangriffe. Deshalb spielt der Schutz kritischer Infrastrukturen eine zentrale Rolle.

Hinweis: Die Erhebung großer Datenmengen kann die Privatsphäre gefährden. Klare Regeln für den Umgang mit sensiblen Bürgerdaten sind notwendig.

Eine Übersicht der wichtigsten Risiken:

1. Datenschutz und Datensicherheit: Große Datenmengen erfordern robuste Sicherheitsmaßnahmen. 2. Cybersecurity: Vernetzte Systeme sind anfällig für Angriffe. 3. Soziale Ungleichheit: Nicht alle Bürger haben gleichen Zugang zu digitalen Lösungen.

Datenqualität

Die Qualität der offenen Daten entscheidet über den Nutzen für Smart Cities. Fehlerhafte oder veraltete Datensätze führen zu falschen Analysen und schlechten Entscheidungen. Die Verwaltung muss Daten regelmäßig aktualisieren und auf Richtigkeit prüfen. Einheitliche Formate erleichtern die Nutzung und Weiterverarbeitung. Nur hochwertige Daten ermöglichen innovative Anwendungen und fördern das Vertrauen der Nutzer.

Regelmäßige Überprüfung der Datenquellen

Klare Dokumentation der Datensätze

Offenlegung von Fehlern und Korrekturen

Tipp: Gute Datenqualität bildet die Grundlage für erfolgreiche Smart City-Projekte.

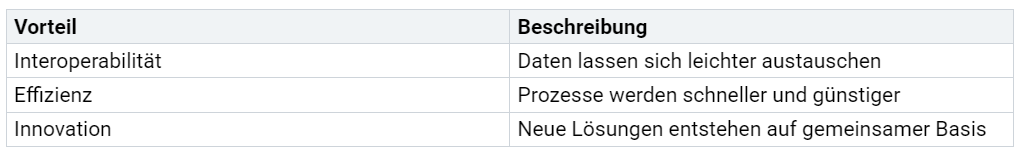

Standards

Standards sorgen für einheitliche Strukturen und erleichtern die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren. Ohne gemeinsame Standards entstehen Insellösungen, die schwer zu verknüpfen sind. Einheitliche Schnittstellen und offene Formate ermöglichen den Austausch von Daten zwischen Städten, Unternehmen und Bürgern. Die Einführung von Standards fördert Innovation und senkt die Kosten für neue Anwendungen.

Einheitliche Standards sind der Schlüssel für eine nachhaltige und vernetzte Stadtentwicklung.

Viele Städte nutzen bereits offene Daten und profitieren von mehr Effizienz und Transparenz. Über 90 % der Großstädte haben professionelle Datenmanagementstrukturen aufgebaut. Smart Cities verbessern mit offenen Daten den Verkehrsfluss, erkennen Umweltprobleme schneller und gestalten sichere Spielplätze. Zusammenarbeit, Innovation und Beteiligung fördern eine nachhaltige Stadtentwicklung. Offene Daten bieten große Chancen. Jede Stadt sollte diese Möglichkeiten aktiv nutzen und weiterentwickeln.

FAQ

Was sind typische Beispiele für Open Data in Städten?

Städte veröffentlichen oft Verkehrsdaten, Luftqualitätsmessungen, Energieverbrauch und Standorte öffentlicher Einrichtungen. Diese Daten helfen Bürgern, sich zu informieren und neue digitale Dienste zu nutzen.

Wie profitieren Bürger direkt von Open Data?

Bürger erhalten Zugang zu aktuellen Informationen. Sie können Entscheidungen im Alltag besser treffen. Apps zeigen zum Beispiel freie Parkplätze oder aktuelle Fahrpläne an. Das verbessert die Lebensqualität.

Welche Risiken bestehen beim Einsatz von Open Data?

Datenschutz bleibt eine große Herausforderung. Offene Daten dürfen keine persönlichen Informationen enthalten. Die Verwaltung prüft Datensätze sorgfältig, um Missbrauch zu verhindern.

Wie können Unternehmen Open Data nutzen?

Unternehmen analysieren offene Daten, um neue Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln. Sie erkennen Trends schneller und verbessern ihre Angebote. Start-ups profitieren besonders von frei verfügbaren Informationen.

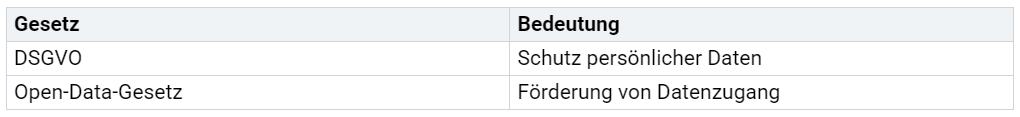

Gibt es gesetzliche Vorgaben für Open Data?

Eine Tabelle zeigt wichtige Regelungen:

Diese Gesetze regeln, wie Städte Daten veröffentlichen dürfen.