Innovationen verändern Urban Mobility grundlegend. Neue Technologien, wie elektrisch unterstützte Fahrräder und E-Tretroller, gewinnen in europäischen Großstädten an Bedeutung. Die Studie „Mobilität in Deutschland 2023“ zeigt, dass moderne Angebote wie das Deutschlandticket die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs steigern. Förderprogramme und Projekte, etwa „MobilitätsWerkStadt 2025“, testen nachhaltige Lösungen im Alltag. Menschen profitieren von mehr Lebensqualität, besserer Erreichbarkeit und sauberer Luft. Ohne solche Ansätze würden Staus, Emissionen und soziale Ungleichheit weiter zunehmen.

Wichtige Erkenntnisse

Innovationen wie E-Bikes, digitale Apps und autonome Fahrzeuge machen die Mobilität in Städten effizienter und umweltfreundlicher.

Integrierte Mobilitätssysteme verbinden verschiedene Verkehrsmittel und erleichtern so den Alltag durch mehr Flexibilität und weniger Staus.

Nachhaltige Energie und inklusive Angebote verbessern die Luftqualität und sorgen dafür, dass alle Menschen gut mobil sind.

Klare Planung und Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft und Bürgern sind wichtig, um neue Mobilitätslösungen erfolgreich umzusetzen.

Moderne Mobilität fördert soziale Gerechtigkeit, spart Zeit und schützt die Umwelt – so werden Städte lebenswerter.

Bedeutung von Urban Mobility

Grundlagen

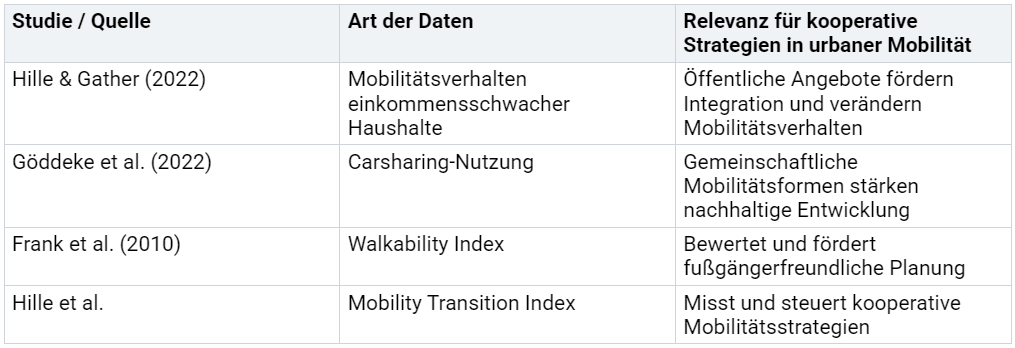

Urban Mobility beschreibt die Bewegung von Menschen und Gütern innerhalb einer Stadt. Sie umfasst sowohl individuelle Fortbewegung, wie das Gehen oder Radfahren, als auch kollektive Angebote, etwa Busse oder Bahnen. Wissenschaftliche Publikationen betrachten Urban Mobility als ein sozio-technisches und räumliches Phänomen. Sie verbinden dabei Aspekte wie Nachhaltigkeit, soziale Teilhabe und kulturelle Mobilitätsmuster. Forscher nutzen empirische Methoden und räumliche Analysen, um das Mobilitätsverhalten und die Struktur von Städten zu verstehen. Verschiedene Indizes, wie der Mobility Transition Index oder Walkability-Indizes, helfen, Urban Mobility messbar zu machen. Studien betonen, dass Mobilitätskulturen, soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit wichtige Bestandteile der Definition sind. Transformationsprozesse und neue Steuerungsmodelle spielen eine zentrale Rolle, um eine gerechte und nachhaltige Verkehrswende zu ermöglichen.

Einflussfaktoren

Viele Faktoren beeinflussen Urban Mobility in Städten. Zu den wichtigsten zählen:

Kosten: Preis für Tickets, Benzin oder Sharing-Angebote.

Technologie: Neue Apps, E-Fahrzeuge oder digitale Buchungssysteme.

Verfügbarkeit: Zugang zu Verkehrsmitteln, Haltestellen und Wegen.

Präferenzen: Persönliche Vorlieben, etwa für das Fahrrad oder den Bus.

Reisezeit: Wie lange eine Strecke dauert, beeinflusst die Wahl des Verkehrsmittels.

Einkommen: Wer mehr verdient, kann sich oft mehr Mobilitätsoptionen leisten.

Städte, die Urban Mobility als zentralen Basisdienst verstehen, gestalten ihre Infrastruktur gezielt. Sie fördern nachhaltige Angebote und achten auf soziale Gerechtigkeit. So prägt Urban Mobility das tägliche Leben und die Struktur der Stadt.

Herausforderungen in Städten

Verkehrsprobleme

Viele Städte kämpfen mit dichten Staus. Autos stehen oft im Stop-and-Go-Verkehr. Die Straßen sind überlastet. Lärm und Abgase belasten die Menschen. Die Luftqualität sinkt. Besonders in großen Städten steigen die Emissionen. Viele Menschen nutzen das Auto, weil Alternativen fehlen. Busse und Bahnen sind manchmal unzuverlässig oder überfüllt. Fahrradwege fehlen oft oder sind unsicher. Diese Probleme führen dazu, dass der Verkehr nicht flüssig läuft. Die Menschen verlieren Zeit auf dem Weg zur Arbeit oder Schule. Unternehmen leiden unter Lieferverzögerungen. Die Umwelt nimmt Schaden durch den hohen Ausstoß von CO₂.

Städte mit vielen Verkehrsproblemen erleben oft eine geringere Lebensqualität. Kinder und ältere Menschen sind besonders betroffen.

Zugang und Gerechtigkeit

Nicht alle Menschen haben die gleichen Möglichkeiten, sich in der Stadt zu bewegen. Wer kein Auto besitzt, hat oft Schwierigkeiten, wichtige Orte zu erreichen. Menschen mit geringem Einkommen können sich teure Tickets oder moderne Sharing-Angebote nicht leisten. Menschen mit Behinderungen stoßen auf Barrieren im öffentlichen Verkehr. In manchen Stadtteilen gibt es kaum Busse oder Bahnen. Das schränkt den Zugang zu Bildung, Arbeit und Freizeit ein. Urban Mobility sollte allen Menschen gleiche Chancen bieten. Nur so können Städte sozial gerecht und lebenswert bleiben.

Innovationen in Urban Mobility

Innovationen verändern, wie Menschen und Güter sich in Städten bewegen. Neue Technologien und Ideen helfen, viele Probleme zu lösen. Städte wie Berlin, Oslo und Singapur zeigen, wie moderne Lösungen funktionieren. Der Urban Mobility Readiness Index misst, wie gut Städte auf neue Mobilitätsformen vorbereitet sind. SUMPs, also nachhaltige urbane Mobilitätspläne, helfen bei der Planung.

Digitalisierung

Digitale Technologien machen den Verkehr in Städten smarter. Künstliche Intelligenz steuert Ampeln und sorgt für weniger Staus. Datenanalyse hilft, Busse und Bahnen besser zu planen. In Berlin nutzen viele Menschen Apps, um Fahrpläne zu sehen oder Tickets zu kaufen. In Singapur gibt es digitale Plattformen, die verschiedene Verkehrsmittel verbinden. So finden Menschen schnell die beste Route. Digitale Lösungen sparen Zeit und machen Urban Mobility effizienter.

Tipp: Digitale Tools helfen, den Verkehr besser zu verstehen und zu steuern.

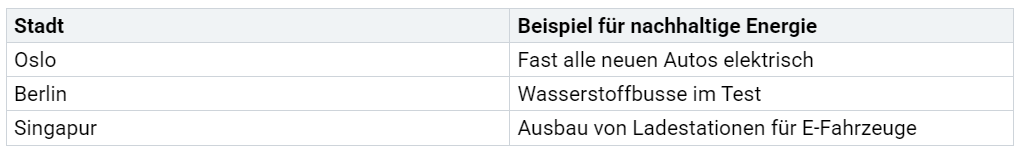

Nachhaltige Energie

Viele Städte setzen auf nachhaltige Energie. Elektrobusse und E-Autos fahren mit Strom statt mit Benzin. In Oslo fahren fast alle neuen Autos elektrisch. Das senkt die Emissionen und verbessert die Luft. Wasserstoffbusse kommen in immer mehr Städten zum Einsatz. Berlin testet Busse mit Wasserstoffantrieb. Nachhaltige Energie schützt das Klima und macht Städte lebenswerter.

Autonome Systeme

Autonome Fahrzeuge fahren ohne Fahrer. Sie nutzen Sensoren und Computer, um sicher zu steuern. In Singapur fahren schon autonome Busse auf Teststrecken. Berlin plant Pilotprojekte mit selbstfahrenden Shuttles. Autonome Systeme können den Verkehr sicherer machen. Sie helfen, Unfälle zu vermeiden und sparen Platz auf den Straßen. Viele Menschen sind aber noch unsicher, ob sie diesen Fahrzeugen vertrauen können.

Hinweis: Autonome Systeme brauchen klare Regeln und gute Technik, damit sie sicher funktionieren.

Inklusive Lösungen

Inklusive Mobilität bedeutet, dass alle Menschen mitmachen können. Städte bauen barrierefreie Haltestellen und Busse. In Oslo gibt es viele Rampen und Aufzüge. Berlin bietet günstige Tickets für Menschen mit wenig Geld. Digitale Angebote helfen Menschen mit Behinderungen, ihre Route zu planen. Inklusive Lösungen sorgen dafür, dass Urban Mobility für alle funktioniert.

Vorteile von Innovationen:

Mehr Effizienz im Verkehr

Weniger Emissionen

Bessere Teilhabe für alle Menschen

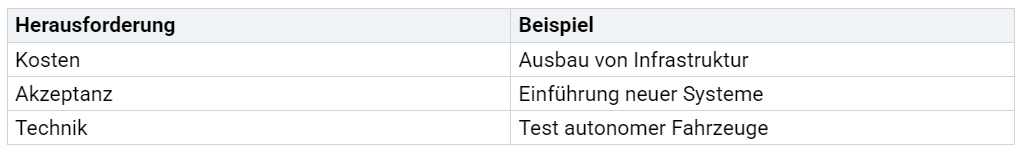

Herausforderungen:

Manche Menschen akzeptieren neue Technik nur langsam

Neue Systeme kosten viel Geld

Es braucht klare Regeln und Gesetze

Städte, die Innovationen fördern, verbessern die Lebensqualität und machen Urban Mobility nachhaltiger.

Integrierte Mobilitätssysteme

Integrierte Mobilitätssysteme verbinden verschiedene Verkehrsmittel zu einem nahtlosen Angebot. Sie umfassen Busse, Bahnen, Bus Rapid Transit (BRT), informelle Verkehrsmittel wie Sammeltaxis und moderne Sharing-Modelle. Diese Systeme erleichtern den Wechsel zwischen Verkehrsmitteln und machen die Fortbewegung in der Stadt einfacher und nachhaltiger.

Öffentlicher Verkehr

Der öffentliche Verkehr bildet das Rückgrat vieler Städte. Busse, Bahnen und BRT-Linien transportieren täglich Millionen Menschen. Integrierte Systeme bündeln diese Angebote mit Sharing-Modellen wie Carsharing oder Leihfahrrädern an Mobilitätsstationen. Das Forschungsprojekt „City2Share“ untersuchte Mobilitätsstationen in mehreren deutschen Städten. Die Ergebnisse zeigen, dass solche Stationen die Nutzung verschiedener Verkehrsmittel fördern und Urban Mobility verbessern. Auch das Difu-Projekt zu On-Demand-Angeboten belegt, dass die Verbindung von klassischem Nahverkehr mit neuen Mobilitätsformen die Qualität des Verkehrsangebots steigert. Carsharing trägt laut einer Untersuchung von Göddeke et al. (2022) dazu bei, dass Menschen häufiger nachhaltige Verkehrsmittel wählen.

Integrierte Systeme bieten mehr Flexibilität und erleichtern den Alltag. Sie helfen, Staus zu vermeiden und die Umwelt zu schonen.

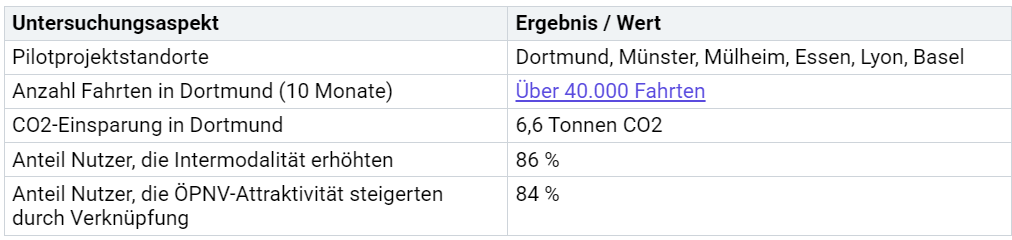

Mikromobilität

Mikromobilität umfasst kleine Fahrzeuge wie E-Scooter, Leihfahrräder oder E-Bikes. Diese Angebote ergänzen den öffentlichen Verkehr und machen kurze Wege schneller und bequemer. In vielen Städten nutzen Menschen Mikromobilität, um zur nächsten Haltestelle zu gelangen oder den letzten Kilometer zurückzulegen. Quantitative Untersuchungen aus Pilotprojekten zeigen den positiven Einfluss:

Die Zahlen zeigen, dass Mikromobilität die Nutzung des öffentlichen Verkehrs fördert und den CO2-Ausstoß senkt. Viele Menschen kombinieren verschiedene Verkehrsmittel und verzichten häufiger auf das eigene Auto. So entsteht ein nachhaltiges und flexibles Mobilitätssystem für die Stadt.

Strategien und Zusammenarbeit

Planung und Umsetzung

Nachhaltige urbane Mobilitätspläne (SUMP) helfen Städten, den Verkehr zukunftsfähig zu gestalten. Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft arbeiten dabei eng zusammen. Sie setzen klare Ziele und entwickeln Maßnahmen, die auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen. Investitionen in Infrastruktur bilden die Grundlage für neue Mobilitätsangebote. Städte wie Paris, Los Angeles und Singapur zeigen, dass gezielte Investitionen und technologische Innovationen Urban Mobility effizienter und sozial gerechter machen.

Große Veranstaltungen wie Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften beschleunigen oft den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Sie schaffen neue Bus- und Bahnlinien, die auch nach dem Event genutzt werden. Die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Forschungseinrichtungen sorgt dafür, dass Innovationen wie autonome Fahrzeuge oder smarte Ladesysteme an die Stadt angepasst werden.

Tipp: Städte, die verschiedene Akteure einbinden, können Mobilitätslösungen schneller und erfolgreicher umsetzen.

Beteiligung und Innovation

Kooperative Strategien sind für die Mobilitätswende entscheidend. Das Projekt „Die Stadt der Viertelstunde“ zeigt, dass integrierte Planung und lokale Angebote kurze Wege ermöglichen. Befragungen zum 9-Euro-Ticket belegen, dass günstige und öffentliche Angebote die soziale Teilhabe stärken. Carsharing-Modelle fördern nachhaltige Verkehrsentwicklung in vielen deutschen Großstädten.

Pilotprojekte und Reallabore testen neue Ideen im Alltag. Sie liefern wichtige Erkenntnisse für die Umsetzung. Erfolgsfaktoren für die Mobilitätswende sind klare Ziele, Zusammenarbeit aller Beteiligten und die Bereitschaft, Neues auszuprobieren.

Urban Mobility verändert sich durch Innovationen und neue Technologien. Das Trendradar Mobilität zeigt, dass Mobility Hubs und nachhaltige Konzepte die Städte der Zukunft prägen. Städte profitieren von strategischer Planung und Zusammenarbeit. Mobility Budgets und der Green Deal fördern nachhaltige Lösungen. Städte dienen als Motoren für neue Ideen. Jeder kann dazu beitragen, die Mobilität in der Stadt nachhaltiger zu gestalten.

FAQ

Was versteht man unter Urban Mobility?

Urban Mobility beschreibt, wie Menschen und Güter sich in Städten bewegen. Sie umfasst Busse, Bahnen, Fahrräder, Autos und neue Sharing-Angebote. Städte planen Urban Mobility, um Wege sicher, schnell und nachhaltig zu gestalten.

Welche Vorteile bieten Innovationen in der urbanen Mobilität?

Innovationen machen den Verkehr effizienter. Sie senken Emissionen und verbessern die Luft. Menschen profitieren von mehr Auswahl und besserer Erreichbarkeit. Digitale Lösungen erleichtern die Planung von Wegen.

Tipp: Neue Technologien fördern nachhaltige und inklusive Mobilität.

Wie helfen integrierte Mobilitätssysteme im Alltag?

Integrierte Systeme verbinden verschiedene Verkehrsmittel. Menschen wechseln einfach zwischen Bus, Bahn, Fahrrad oder E-Scooter. Sie sparen Zeit und schonen die Umwelt. Viele nutzen Apps, um die beste Route zu finden.

Welche Herausforderungen gibt es bei der Umsetzung neuer Mobilitätskonzepte?

Neue Konzepte kosten oft viel Geld. Manche Menschen akzeptieren Veränderungen nur langsam. Städte müssen Regeln anpassen und Technik testen. Zusammenarbeit zwischen Politik, Wirtschaft und Bürgern bleibt wichtig.