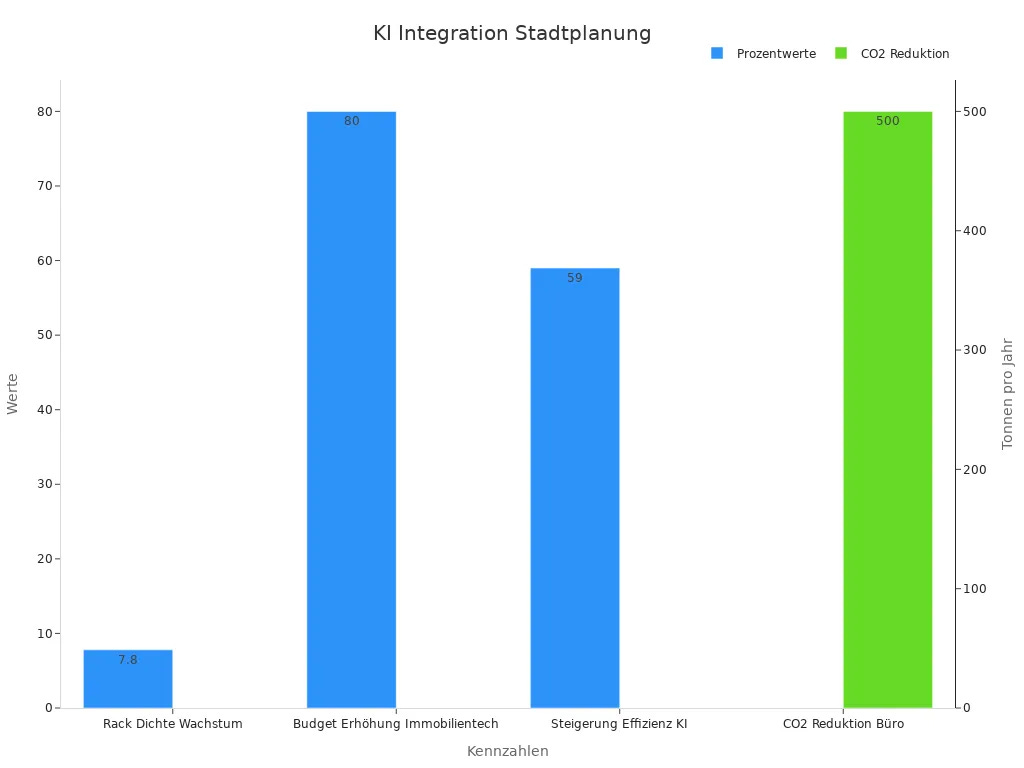

Künstliche Intelligenz verändert die Stadtplanung grundlegend, indem sie riesige Datenmengen analysiert, präzise Prognosen erstellt und zahlreiche Prozesse automatisiert. Sie beschreibt Systeme, die Aufgaben eigenständig bearbeiten, Muster erkennen und daraus lernen. Datengetriebene Stadtplanung nutzt digitale Informationen aus Sensoren, Big Data, IoT und digitalen Zwillingen, um Städte effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Ein Blick auf aktuelle Zahlen verdeutlicht diese Entwicklung:

Diese Technologien bieten Stadtplanern, Verwaltungen und Bürgern neue Möglichkeiten, urbane Räume zukunftsfähig zu gestalten.

Wichtige Erkenntnisse

Künstliche Intelligenz analysiert große Datenmengen und hilft, Städte effizienter, nachhaltiger und lebenswerter zu gestalten.

Digitale Zwillinge und urbane Datenplattformen ermöglichen realistische Simulationen und fundierte Entscheidungen in der Stadtplanung.

KI verbessert Verkehrsmanagement, Energieeffizienz und Bürgerbeteiligung durch automatisierte Prozesse und transparente Kommunikation.

Datenschutz, ethische Fragen und Fachkräftemangel sind wichtige Herausforderungen, die bei der Nutzung von KI in Städten beachtet werden müssen.

Offene Innovationen, gemeinwohlorientierte Ansätze und Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Wissenschaft und Bürgern fördern eine zukunftsfähige Stadtentwicklung.

Grundlagen der Künstlichen Intelligenz

Was ist KI?

Künstliche Intelligenz beschreibt Systeme, die Aufgaben eigenständig bearbeiten, Muster erkennen und aus Daten lernen. Sie ahmt menschliches Denken nach, indem sie Informationen analysiert und daraus Schlüsse zieht. Das Positionspapier der ARL definiert KI im Kontext der Stadt- und Regionalentwicklung als eine Technologie, die in öffentlichen Verwaltungen, der Verkehrssteuerung und in Planungsprozessen immer häufiger zum Einsatz kommt. KI steigert die Effizienz in Verwaltungen und unterstützt bei der Bewältigung von Krisen, etwa bei Extremwetterereignissen. Gleichzeitig entstehen neue Herausforderungen, etwa bei der Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen.

Das Konzept der AI City geht noch einen Schritt weiter. Hier lernt die Stadt durch KI, integriert Daten auf verschiedenen Ebenen und optimiert Funktionen wie Wohnen, Produktion und Ökologie. Die AI City entwickelt sich kontinuierlich weiter, formuliert eigene Regeln und passt sich an neue Anforderungen an. Open Source KI-Modelle spielen dabei eine wichtige Rolle, weil sie Transparenz und demokratische Nutzung ermöglichen.

KI gilt als lernendes System, das die räumliche Entwicklung von Städten prägt und gleichzeitig gesellschaftliche sowie technische Herausforderungen mit sich bringt.

KI in der Stadtplanung

In der datengetriebenen Stadtplanung übernimmt KI zentrale Aufgaben. Sie analysiert große Datenmengen aus Sensoren, Verkehrssystemen und Umweltmessungen. Das KI4Safety-Projekt des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt zeigt, wie maschinelles Lernen Unfallhäufungen an Verkehrsknotenpunkten vorhersagen kann. Mit einer Förderung von 279.000 Euro entwickelt das Projekt ein System, das Unfalldaten, Experteninterviews und Luftbilder auswertet. So entstehen konkrete Empfehlungen für die Verkehrsplanung und die Sicherheit im Straßenraum.

Stadtverwaltungen nutzen KI, um Prozesse zu automatisieren, Ressourcen effizienter einzusetzen und Prognosen für die Stadtentwicklung zu erstellen. KI unterstützt dabei, komplexe Zusammenhänge sichtbar zu machen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Datengetriebene Stadtplanung profitiert von diesen Technologien, weil sie Städte anpassungsfähiger und lebenswerter gestaltet.

Datengetriebene Stadtplanung

Big Data und IoT

Big Data und das Internet der Dinge (IoT) bilden das Rückgrat moderner Stadtentwicklung. Sensoren in Straßen, Gebäuden und Fahrzeugen liefern kontinuierlich Daten zu Verkehr, Energieverbrauch und Umweltbedingungen. Städte wie San Francisco, Kopenhagen und Barcelona setzen diese Technologien gezielt ein, um urbane Prozesse effizienter zu steuern.

Diese Beispiele zeigen, wie datengetriebene Stadtplanung durch Big Data und IoT konkrete Verbesserungen in Mobilität, Energie und Umwelt erzielt.

Urbane Datenplattformen

Urbane Datenplattformen bündeln und analysieren große Mengen an Informationen aus verschiedenen Quellen. Sie ermöglichen es Stadtverwaltungen, Bürgerbeteiligung digital zu gestalten und Entscheidungen faktenbasiert zu treffen. Wissenschaftliche Studien belegen, dass digitale Tools wie Beteiligungsapps, Online-Partizipation und Open Data die Transparenz und Effizienz in der Stadtplanung erhöhen. Die nachhaltige Datenplattform (sdp) unterstützt Städte bei der Erreichung von Klimazielen, indem sie offene Tools zur Messung und Steuerung von CO₂-Emissionen bereitstellt. Diese Plattformen fördern eine datengetriebene Stadtplanung, die auf validen und unabhängigen Daten basiert.

Urbane Datenplattformen stärken die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Wissenschaft und Bürgern und schaffen die Grundlage für nachhaltige Stadtentwicklung.

Digitale Zwillinge

Digitale Zwillinge bilden Städte virtuell ab und ermöglichen Simulationen in Echtzeit. Projekte wie EcoTwin und Garrulus-2 nutzen quantitative Umweltdaten und maschinelles Lernen, um Klimaanpassungsmaßnahmen zu optimieren. Städte wie Singapur setzen digitale Zwillinge ein, um Verkehrsflüsse und Katastrophenmanagement zu simulieren. Diese Technologie führt zu messbaren Erfolgen, wie einer 70%igen Reduktion des Energieverbrauchs bei intelligenter Straßenbeleuchtung. Prognosen zeigen, dass bis 2025 über 500 Städte digitale Zwillinge nutzen werden, um Infrastruktur und Nachhaltigkeit datenbasiert zu verbessern. Digitale Zwillinge machen datengetriebene Stadtplanung anschaulich und ermöglichen fundierte, simulationsgestützte Entscheidungen.

Einsatzbereiche von KI

Verkehrsmanagement

Künstliche Intelligenz verändert das Verkehrsmanagement in Städten grundlegend. Sie analysiert Verkehrsdaten in Echtzeit und optimiert Ampelschaltungen, Routen und die Auslastung von Fahrzeugen. Das System "LUIS SMART LOAD" zeigt, wie KI die Transporteffizienz steigert. Eine digitale Kamera erfasst die Ladesituation von Nutzfahrzeugen. Die KI berechnet die optimale Ausnutzung von Ladefläche und Palettenplätzen. Fahrer profitieren von automatisierten Warnungen bei unsachgemäßer Beladung. Unternehmen erzielen durch diese Technologie eine höhere Auslastung und mehr Sicherheit im Transport. Besonders in Zeiten von Fachkräftemangel entlastet die Automatisierung das Personal. Städte reduzieren durch KI-gestützte Verkehrssteuerung Staus, Emissionen und Unfallrisiken.

KI-basierte Verkehrsmanagementsysteme ermöglichen eine ressourcenschonende und sichere Mobilität im urbanen Raum.

Energie und Umwelt

Im Bereich Energie und Umwelt bietet KI große Chancen, aber auch Herausforderungen. Sie steuert intelligente Stromnetze, optimiert den Energieverbrauch von Gebäuden und unterstützt die Integration erneuerbarer Energien. Gleichzeitig steigt der Energiebedarf von KI-Systemen rasant. Prognosen zeigen, dass der Stromverbrauch von KI-Datenzentren bis 2030 auf 550 Milliarden kWh anwächst. Die Treibhausgasemissionen nehmen ebenfalls zu und erreichen 355 Millionen Tonnen. Der Wasserverbrauch für die Kühlung vervierfacht sich. Städte müssen daher Effizienzlabels für Rechenzentren einführen und Umweltverträglichkeitsprüfungen für KI-Systeme durchführen.

Vorteile von KI im Umweltbereich:

Optimierung von Heiz- und Kühlsystemen in Gebäuden

Frühwarnsysteme für Luftverschmutzung und Extremwetter

Automatisierte Steuerung von Straßenbeleuchtung und Müllentsorgung

Herausforderungen:

Steigender Ressourcenverbrauch (Stahl, Rohstoffe)

Zunahme von Elektroschrott

Indirekte ökologische Effekte durch fehlerhafte KI-Anwendungen

Datengetriebene Stadtplanung nutzt KI, um nachhaltige Lösungen zu entwickeln und ökologische Risiken frühzeitig zu erkennen.

Bürgerbeteiligung

KI fördert die digitale Bürgerbeteiligung und macht Entscheidungsprozesse transparenter. Urbane Datenplattformen sammeln Rückmeldungen der Bevölkerung und werten sie automatisiert aus. Beteiligungsapps und Online-Umfragen ermöglichen es Bürgern, ihre Meinung zu Bauprojekten, Verkehrsplanung oder Umweltmaßnahmen einzubringen. Die Verwaltung erhält so ein umfassendes Bild der Bedürfnisse und Wünsche der Stadtgesellschaft. KI-gestützte Auswertungen helfen, Trends und Konflikte frühzeitig zu erkennen. Das Buch "Digital Transformation, Artificial Intelligence and Society" beschreibt zahlreiche Fallstudien, in denen KI die Kommunikation zwischen Verwaltung und Bürgern verbessert. Städte profitieren von einer stärkeren Einbindung der Bevölkerung und können Projekte zielgerichteter umsetzen.

Digitale Beteiligungstools mit KI-Unterstützung stärken das Vertrauen in die Stadtplanung und fördern die Akzeptanz neuer Maßnahmen.

Stadtentwicklung

KI prägt die Stadtentwicklung auf vielen Ebenen. Sie analysiert große Datenmengen aus Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Infrastruktur. Das Forschungsprojekt "Intelligent labor market? Effects of the AI transformation on professions, industries and regions" zeigt, wie KI die Arbeitsmärkte in urbanen Zentren beeinflusst. Besonders in den Automobilclustern von Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern verändert KI die Nachfrage nach Fachkräften und Qualifikationen. Unternehmen berichten laut der Studie "Artificial Intelligence and Firm-Level Productivity" von messbaren Produktivitätssteigerungen durch KI-Einsatz. Städte nutzen diese Erkenntnisse, um Bildungsangebote und Infrastruktur gezielt weiterzuentwickeln.

Eine datengetriebene Stadtplanung setzt KI ein, um Prognosen für Wohnraumbedarf, Gewerbeflächen und Mobilitätsangebote zu erstellen. Simulationen mit digitalen Zwillingen unterstützen die Planung neuer Quartiere und die Anpassung an den Klimawandel. KI hilft, Ressourcen effizient zu verteilen und die Lebensqualität in Städten zu erhöhen.

Vorteile von KI und datengetriebener Stadtplanung

Effizienz und Kostenreduktion

Künstliche Intelligenz steigert die Effizienz in der Stadtplanung deutlich. Sie automatisiert viele Verwaltungsprozesse und spart dadurch Zeit und Geld. Städte setzen KI ein, um Verkehrsflüsse zu steuern, Energieverbrauch zu überwachen und Wartungsarbeiten gezielt zu planen. Durch die Analyse großer Datenmengen erkennen Systeme frühzeitig Probleme und schlagen Lösungen vor. Unternehmen berichten von sinkenden Betriebskosten, weil sie Ressourcen besser nutzen. Auch die Verwaltung profitiert: Sie kann Aufgaben schneller erledigen und Fehlerquellen minimieren.

Städte, die auf datengetriebene Stadtplanung setzen, erreichen eine höhere Produktivität und sparen langfristig Kosten.

Nachhaltigkeit und Klimaresilienz

KI unterstützt Städte dabei, nachhaltiger und widerstandsfähiger gegen den Klimawandel zu werden. Intelligente Systeme optimieren den Energieverbrauch von Gebäuden und reduzieren Emissionen. Sensoren messen Luftqualität und Wasserverbrauch in Echtzeit. Die Stadt kann so gezielt Maßnahmen ergreifen, um Umweltbelastungen zu senken. Digitale Zwillinge simulieren verschiedene Szenarien und helfen, Risiken wie Überschwemmungen oder Hitzewellen besser zu bewältigen. Viele Städte nutzen diese Technologien, um ihre Klimaziele schneller zu erreichen und Ressourcen zu schonen.

Optimierung von Heiz- und Kühlsystemen

Automatisierte Steuerung von Straßenbeleuchtung

Frühwarnsysteme für Extremwetter

Fundierte Entscheidungen

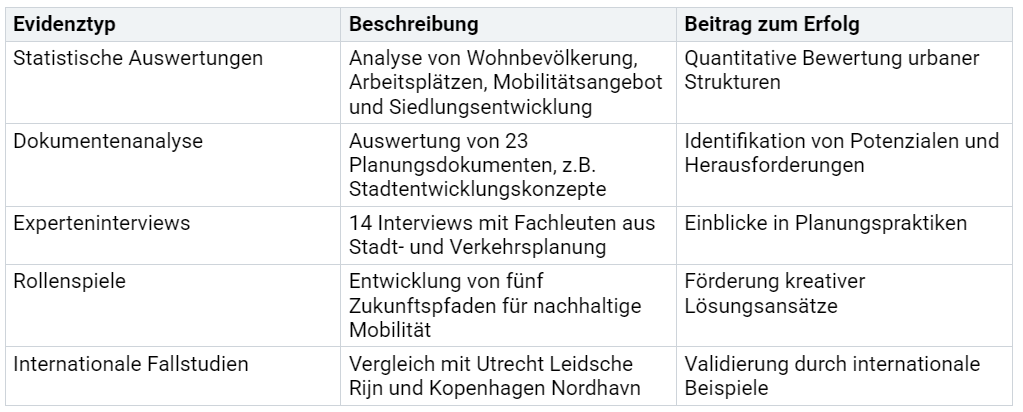

Datengetriebene Stadtplanung liefert eine solide Grundlage für Entscheidungen. Verschiedene Datenarten unterstützen die Verwaltung bei der Planung und Steuerung urbaner Prozesse. Die folgende Tabelle zeigt, wie unterschiedliche Datenarten die Stadtentwicklung verbessern:

Stadtverwaltungen treffen auf dieser Basis Entscheidungen, die auf aktuellen und verlässlichen Informationen beruhen. Sie können schneller auf Veränderungen reagieren und die Bedürfnisse der Bürger besser berücksichtigen.

Herausforderungen und Risiken

Datenschutz

Datenschutz stellt eine der größten Herausforderungen in der datengetriebenen Stadtplanung dar. Städte erfassen täglich Millionen von Datensätzen über Sensoren, Kameras und digitale Plattformen. Diese Informationen enthalten oft sensible Angaben zu Bewegungsprofilen, Energieverbrauch oder Gesundheitsdaten. Stadtverwaltungen müssen klare Regeln schaffen, um personenbezogene Daten zu schützen. Sie setzen Verschlüsselung, Anonymisierung und Zugriffsbeschränkungen ein. Bürger erwarten Transparenz darüber, wie ihre Daten verwendet werden. Verstöße gegen Datenschutzvorgaben können das Vertrauen in digitale Stadtentwicklung erheblich beeinträchtigen.

Ethische Aspekte

Künstliche Intelligenz beeinflusst das Leben in Städten auf vielfältige Weise. Sie kann Mobilität, Energie und Verwaltung effizienter machen. Gleichzeitig entstehen ethische Fragen: Wer entscheidet, wie Algorithmen arbeiten? Wie lassen sich Diskriminierung und soziale Ungleichheit vermeiden? Das Buch „AI-Driven Strategies for Inclusive and Sustainable Urbanization“ zeigt, dass ethische, soziale und ökologische Überlegungen in der Stadtplanung eine zentrale Rolle spielen. Digitale Inklusion und barrierefreie Technologien fördern soziale Gerechtigkeit. KI-gestützte Mobilitätssysteme bieten adaptive und umweltfreundliche Lösungen. Die Diskussion über ethische Herausforderungen bleibt wichtig, um faire und nachhaltige Städte zu gestalten.

Data Governance

Eine strukturierte Verwaltung von Daten bildet die Grundlage für erfolgreiche Stadtprojekte. Data Governance umfasst Regeln, Prozesse und Verantwortlichkeiten für den Umgang mit Daten. Die Evaluation des Europe Urban Greening Programms belegt, dass robuste Data Governance die Effektivität und Effizienz urbaner Umweltprojekte steigert. Städte nutzen methodische Triangulation, um Daten aus verschiedenen Quellen zu erfassen und auszuwerten. So lassen sich grüne Stadtpläne, Gründachpotenziale und Maßnahmen zur Biodiversität systematisch steuern. Klare Zuständigkeiten und transparente Prozesse verhindern Datenmissbrauch und sichern die Qualität der Stadtentwicklung.

Fachkräftemangel

Der Einsatz von KI und datengetriebenen Technologien erfordert qualifizierte Fachkräfte. Viele Städte stehen vor dem Problem, nicht genügend IT-Experten, Datenanalysten und KI-Spezialisten zu finden. Der Wettbewerb um Talente ist groß. Ohne ausreichend geschultes Personal können Projekte ins Stocken geraten. Bildungseinrichtungen und Unternehmen reagieren mit neuen Ausbildungsprogrammen und Weiterbildungen. Sie fördern digitale Kompetenzen und schaffen Anreize für Nachwuchskräfte. Nur mit qualifiziertem Personal gelingt die Umsetzung innovativer Stadtplanung.

Eine verantwortungsvolle Stadtentwicklung berücksichtigt Datenschutz, Ethik, Data Governance und den Aufbau von Fachwissen gleichermaßen.

Praxis und Innovation

Beispiele aus Städten

Städte setzen innovative Methoden ein, um datengetriebene Stadtplanung erfolgreich umzusetzen. Eine Vielzahl von Praxisbeispielen zeigt, wie unterschiedliche Ansätze zur nachhaltigen Transformation beitragen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über bewährte Methoden und deren Nutzen:

Das Berliner Projekt TuneOurBlock nutzt das Superblock-Modell, um Kiezblocks verkehrsberuhigt und lebenswerter zu gestalten. Empirische Studien belegen eine deutliche Verbesserung der Aufenthaltsqualität und eine Reduktion des Durchgangsverkehrs. Wissenschaftliche Publikationen dokumentieren die Methoden und Erfolge, was die Praxisrelevanz unterstreicht.

Open-Source-Tools

Open-Source-Tools spielen eine zentrale Rolle in der modernen Stadtplanung. Sie ermöglichen es Städten, flexibel und kosteneffizient auf neue Herausforderungen zu reagieren. Das Modellprojekt „Modeling City Systems (MCS)“ an der Technischen Universität München demonstriert den erfolgreichen Einsatz solcher Werkzeuge. Weitere Beispiele sind:

Energieatlas Berlin

Gefahrenanalyse Versorgungssystem

3D Tracks

SAVe

VoDLM3D

Future Cities Pilot

Städte nutzen Software wie 3DCityDB oder r:trån, um komplexe urbane Daten zu visualisieren und auszuwerten. Renommierte Institutionen wie ESRI, ETH Zürich und TU Berlin unterstützen diese Projekte. Die breite Anwendung und Dokumentation belegen den praktischen Nutzen von Open-Source-Lösungen.

Gemeinwohlorientierung

Gemeinwohlorientierte Ansätze stehen im Mittelpunkt innovativer Stadtplanung. Projekte wie TuneOurBlock setzen auf partizipative Prozesse und binden Bürger aktiv ein. Rollenspiele und digitale Beteiligungsplattformen fördern kreative Lösungen und stärken das Gemeinschaftsgefühl. Wissenschaftliche Veröffentlichungen bestätigen, dass Bottom-up-Strategien nachhaltige Transformationen ermöglichen. Städte profitieren von einer stärkeren Akzeptanz und einer höheren Lebensqualität für alle Bewohner.

Gemeinwohlorientierte Innovationen schaffen lebenswerte Städte und fördern eine nachhaltige, inklusive Entwicklung.

Zukunft der Stadtplanung

Trends

Städte setzen immer stärker auf digitale Technologien. Künstliche Intelligenz, Big Data und das Internet der Dinge prägen die Stadtentwicklung. Viele Kommunen investieren in digitale Zwillinge, um ihre Infrastruktur besser zu steuern. Nachhaltigkeit bleibt ein zentrales Ziel. Städte fördern grüne Mobilität, erneuerbare Energien und intelligente Gebäude. Die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft nimmt zu. Neue Plattformen ermöglichen einen schnellen Austausch von Daten und Wissen.

Experten beobachten, dass datengetriebene Stadtplanung die Grundlage für innovative Lösungen bildet.

Eine aktuelle Übersicht zeigt die wichtigsten Trends:

Chancen

Datengetriebene Stadtplanung eröffnet viele neue Möglichkeiten. Städte können Ressourcen gezielter einsetzen und schneller auf Veränderungen reagieren. KI hilft, Risiken wie Überschwemmungen oder Hitzewellen frühzeitig zu erkennen. Bürger profitieren von mehr Transparenz und besseren Services. Verwaltung und Politik treffen Entscheidungen auf Basis aktueller Daten.

Städte steigern ihre Lebensqualität.

Unternehmen finden neue Geschäftsfelder.

Bürger erhalten mehr Mitsprache.

Ein Tipp für Städte: Sie sollten Innovationen offen begegnen und die Zusammenarbeit mit Bürgern und Experten suchen. So entstehen lebenswerte, nachhaltige und resiliente Städte.

Künstliche Intelligenz und datengetriebene Stadtplanung verändern urbane Räume nachhaltig. Studien zeigen messbare Verbesserungen in Effizienz, Nachhaltigkeit und Lebensqualität:

Barcelona nutzt Sensoren für bessere Ressourcennutzung und Dienstleistungsqualität.

Singapur simuliert mit digitalen Zwillingen nachhaltige Stadtentwicklung.

Kopenhagen optimiert Mobilität durch smarte Fahrradinfrastruktur.

Digitale Plattformen stärken die Bürgerbeteiligung.

Innovation, verantwortungsvolle Data Governance und gemeinwohlorientierte Ansätze bleiben entscheidend. Jede und jeder sollte die Potenziale und Herausforderungen aktiv mitgestalten.

FAQ

Was versteht man unter einem digitalen Zwilling in der Stadtplanung?

Ein digitaler Zwilling bildet eine Stadt oder ein Stadtteil virtuell ab. Er ermöglicht Simulationen von Verkehrsflüssen, Energieverbrauch oder Umwelteinflüssen. Stadtplaner nutzen diese Technologie, um Entscheidungen zu testen und Risiken frühzeitig zu erkennen.

Wie schützt die Stadtverwaltung persönliche Daten bei KI-Projekten?

Stadtverwaltungen setzen Verschlüsselung, Anonymisierung und Zugriffsbeschränkungen ein. Sie informieren Bürger transparent über die Datennutzung. Datenschutzbeauftragte überwachen die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.

Welche Vorteile bietet KI für die Bürgerbeteiligung?

KI analysiert Rückmeldungen aus Beteiligungsplattformen schnell und erkennt Trends. Bürger erhalten mehr Einfluss auf Planungsprozesse. Die Verwaltung kann gezielter auf Wünsche und Kritik reagieren.

Gibt es Risiken beim Einsatz von KI in der Stadtplanung?

Ja, Risiken bestehen. Fehlerhafte Algorithmen, mangelnde Transparenz oder Diskriminierung können auftreten. Fachleute empfehlen regelmäßige Überprüfungen und ethische Leitlinien, um diese Risiken zu minimieren.