Klare Visionen und strategische Ziele bilden das Fundament einer nachhaltigen Künstliche Intelligenz Strategie. Unternehmen, die ihr KI-Team aktiv in die Definition von Erfolgsmetriken einbeziehen, setzen Künstliche Intelligenz nachweislich erfolgreicher ein. Laut einer Gartner-Umfrage steigert dies die strategische Nutzung von KI um 50 %. Frühzeitiges Benchmarking und der Fokus auf geschäftsrelevante Metriken wie Wachstum, Kundenerfolg und Effizienz sichern messbaren Mehrwert. Eine breite Einbindung aller relevanten Akteure verstärkt diesen Effekt.

Wichtige Erkenntnisse

Eine klare Vision und konkrete Ziele sind die Basis für eine erfolgreiche und nachhaltige KI-Strategie.

Die Einbindung von Mitarbeitenden durch Schulungen und transparente Kommunikation erhöht Akzeptanz und Innovationskraft.

Moderne Infrastruktur und gezielte Anwendungsfälle sorgen für messbare Verbesserungen in Effizienz und Kundenzufriedenheit.

Eine strukturierte Umsetzung mit agilen Methoden und Pilotprojekten sichert den langfristigen Erfolg von KI-Initiativen.

Partnerschaften und politische Unterstützung stärken die Entwicklung und das Vertrauen in nachhaltige KI-Lösungen.

Was ist eine KI-Strategie?

Eine KI-Strategie beschreibt den strukturierten Plan, wie Unternehmen Künstliche Intelligenz einsetzen, um ihre Ziele zu erreichen. Sie legt fest, welche Anwendungsbereiche im Fokus stehen, welche Ressourcen benötigt werden und wie der Erfolg gemessen wird. Unternehmen profitieren von einer klaren Roadmap, die alle Schritte von der Idee bis zur Umsetzung abdeckt.

Nachhaltigkeit bei Künstlicher Intelligenz

Nachhaltigkeit spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung und Anwendung von KI-Lösungen. Eine vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderte Studie zeigt, dass KI-Anwendungen einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen leisten. Unternehmen, die nachhaltige KI-Strategien verfolgen, verbessern nicht nur ihre Umweltbilanz, sondern stärken auch ihre Wettbewerbsfähigkeit. Sie achten darauf, Ressourcen effizient zu nutzen und soziale sowie ethische Aspekte zu berücksichtigen.

Tipp: Nachhaltige KI-Projekte fördern Innovation und sichern langfristigen Unternehmenserfolg.

Bedeutung für Unternehmen

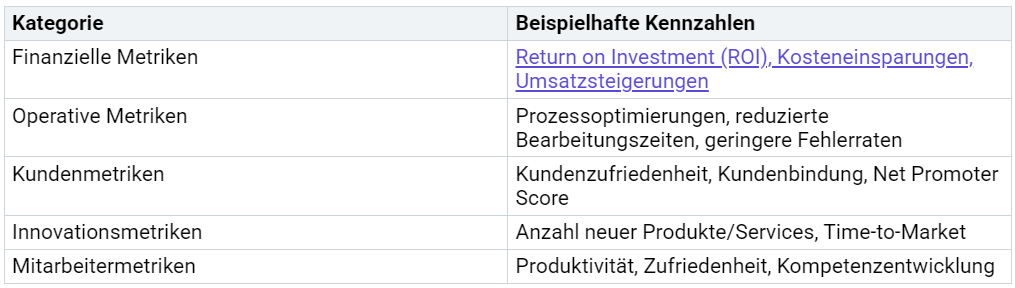

Eine durchdachte KI-Strategie bringt messbare Vorteile. Sie steigert die Effizienz, verbessert die Entscheidungsfindung und erhöht die Kundenzufriedenheit. Unternehmen setzen gezielt Kennzahlen ein, um den Erfolg ihrer KI-Initiativen zu messen:

Ein Beispiel aus dem Maschinenbau zeigt: Durch den Einsatz von KI zur vorausschauenden Wartung sinken Bearbeitungszeiten und Fehlerquoten. Gleichzeitig steigen Umsatz und Kosteneffizienz.

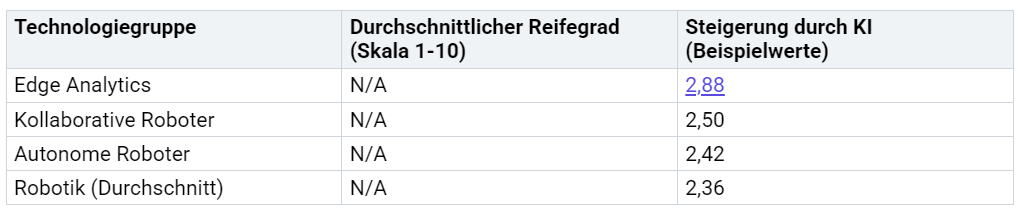

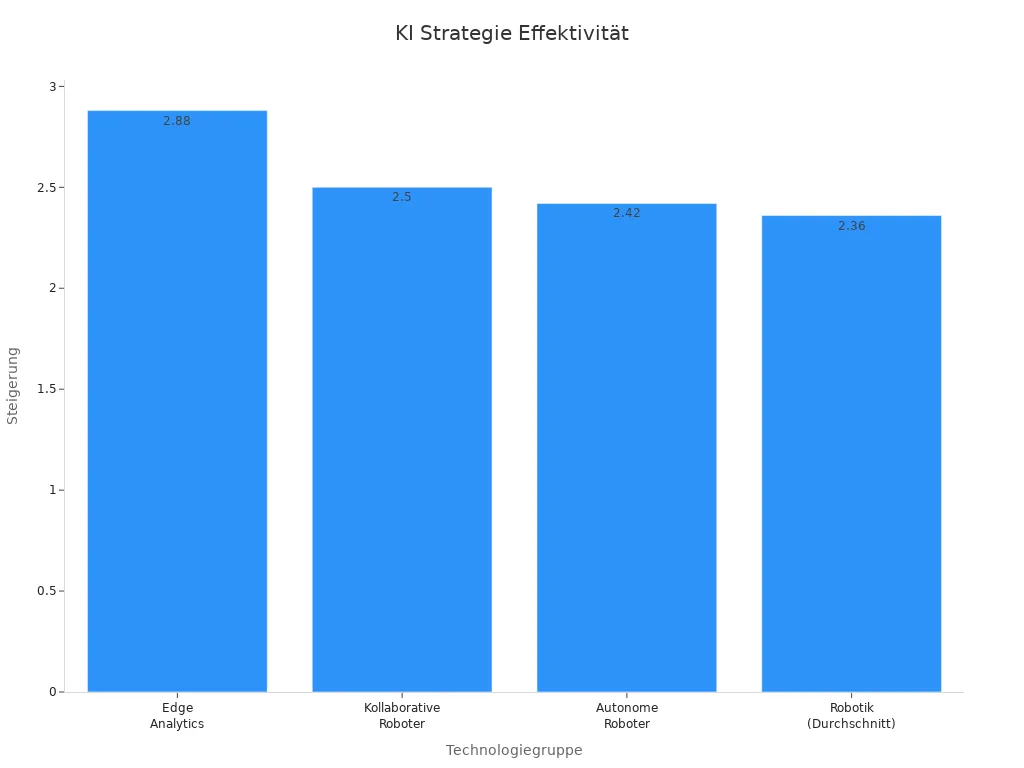

Die folgende Tabelle verdeutlicht, wie KI-Strategien den Reifegrad verschiedener Technologien in der Industrie erhöhen:

Diese Daten zeigen, dass Künstliche Intelligenz besonders in der Robotik und angrenzenden Technologien den Entwicklungsstand deutlich verbessert. Unternehmen, die eine klare KI-Strategie verfolgen, sichern sich so einen Vorsprung im Wettbewerb.

Erfolgsfaktoren

Eine nachhaltige KI-Strategie basiert auf vier zentralen Säulen: Vision und Ziele, Anwendungsfälle, Infrastruktur und Umsetzung. Unternehmen, die diese Elemente systematisch adressieren, erzielen nachweislich mehr Wertschöpfung und sichern sich Wettbewerbsvorteile. Die folgenden Abschnitte erläutern die Bedeutung jeder Säule und zeigen, wie erfolgreiche Organisationen diese in der Praxis umsetzen.

Vision und Ziele

Eine klare Vision bildet das Fundament jeder erfolgreichen KI-Strategie. Sie definiert die langfristigen Ziele und gibt Orientierung für alle Beteiligten. Unternehmen wie die Technische Universität München (TUM) setzen auf eine übergeordnete KI-Vision, um Forschungsprojekte und Innovationen gezielt zu steuern. Die Bundesregierung verfolgt mit der „Strategie Künstliche Intelligenz“ das Ziel, Deutschland zu einem führenden KI-Standort zu machen. Eine starke Vision hilft, Prioritäten zu setzen und die Bereiche mit dem größten Wertschöpfungspotenzial zu identifizieren.

Tipp: Eine überzeugende Vision motiviert Mitarbeitende und schafft Akzeptanz für Veränderungen.

Anwendungsfälle

Die Auswahl und Priorisierung von Anwendungsfällen entscheidet über den Erfolg von KI-Initiativen. Unternehmen analysieren ihre Prozesse und identifizieren Bereiche, in denen Künstliche Intelligenz den größten Nutzen bringt. Die Europäische Kommission empfiehlt, ein Portfolio von Anwendungsfällen zu entwickeln, das sowohl kurzfristige Erfolge als auch langfristige Innovationen ermöglicht. Im Gesundheitswesen verbessert KI die Diagnostik, in der Logistik optimiert sie Lieferketten. Ein strukturierter Ansatz sorgt dafür, dass Ressourcen gezielt eingesetzt werden und Projekte messbare Ergebnisse liefern.

Infrastruktur

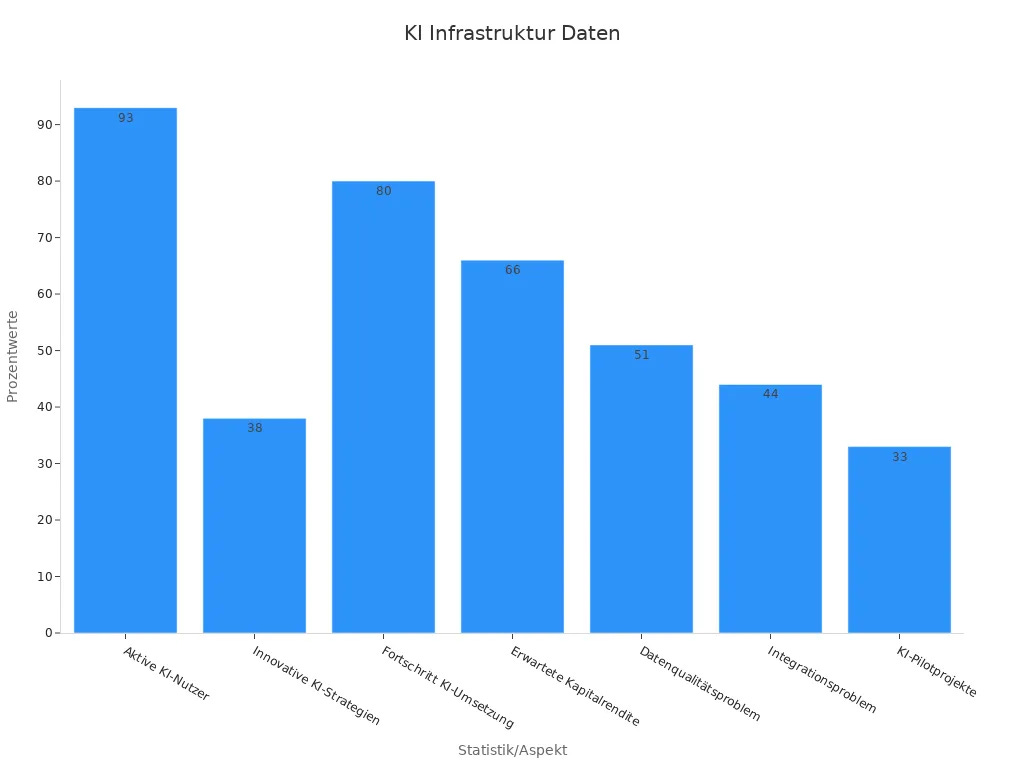

Eine leistungsfähige Infrastruktur ist die Basis für erfolgreiche KI-Projekte. Sie umfasst moderne IT-Systeme, Cloud-Dienste, Datenplattformen und sichere Netzwerke. 93 % der aktiven KI-Nutzer berichten, dass sie durch Künstliche Intelligenz mehr Zeit für wichtige Aufgaben gewinnen. Unternehmen investieren verstärkt in Cloud-Lösungen und qualifizierte Fachkräfte, um die Umsetzung zu beschleunigen. Ein Einzelhändler konnte durch KI-gestützte Bestandsoptimierung seine Lagerkosten um 23 % senken. Die folgende Tabelle zeigt zentrale Kennzahlen zur Infrastruktur und Nutzung von KI in deutschen Unternehmen:

Eine moderne Infrastruktur ermöglicht schnellere Analysen, automatisierte Prozesse und innovative Geschäftsmodelle. Unternehmen profitieren von Effizienzsteigerungen, Kostensenkungen und neuen Produkten.

Umsetzung

Die Umsetzung entscheidet, ob die Strategie tatsächlich Wirkung entfaltet. Erfolgreiche Unternehmen setzen auf agile Methoden, interdisziplinäre Teams und kontinuierliche Weiterbildung. Sie schaffen eine experimentierfreudige Unternehmenskultur und fördern den Austausch zwischen Fachbereichen. Die Bundesregierung empfiehlt, Pilotprojekte frühzeitig zu starten und Ergebnisse transparent zu kommunizieren. Predictive Maintenance und Analytics steigern die Effizienz und schaffen messbaren Mehrwert. Ohne eine strukturierte Umsetzung bleiben viele Potenziale ungenutzt.

Die Analyse von Unternehmen zeigt: Nur wer Vision, Anwendungsfälle, Infrastruktur und Umsetzung systematisch verbindet, erzielt nachhaltigen Erfolg mit Künstlicher Intelligenz. Das Whitepaper der appliedAI Initiative empfiehlt diesen Ansatz als Leitfaden für die Entwicklung und Skalierung von KI-Strategien.

Stakeholder und Zusammenarbeit

Mitarbeitende einbinden

Mitarbeitende spielen eine zentrale Rolle für den Erfolg jeder KI-Strategie. Unternehmen, die ihre Teams frühzeitig einbinden, profitieren von höherer Akzeptanz und Innovationskraft. Viele Projekte scheitern, weil Mitarbeitende Künstliche Intelligenz als Bedrohung wahrnehmen oder sich nicht ausreichend informiert fühlen. Unsicherheit und fehlendes Vertrauen führen oft zu Widerstand. Transparente Kommunikation und gezielte Schulungen helfen, diese Hürden zu überwinden.

60 % der HR-Teams sehen die Mitarbeiterbindung bei der Einführung neuer Technologien als großes Problem.

71 % der Unternehmen bieten keine KI-Schulungen an, obwohl diese dringend benötigt werden.

Über die Hälfte der KI-Projekte scheitert, weil Mitarbeitende sie ablehnen oder als Bedrohung wahrnehmen.

93 % der aktiven KI-Nutzer berichten, dass KI ihnen hilft, sich auf wichtigere Aufgaben zu konzentrieren.

Unternehmen wie Siemens bauen Ängste durch aktive Einbindung, Workshops und Trainings ab.

Erfolgreiche Unternehmen investieren doppelt so viel in Change-Management-Maßnahmen wie Unternehmen, die scheitern.

Tipp: Mitarbeitende müssen verstehen, dass Künstliche Intelligenz repetitive Aufgaben automatisiert und neue Chancen schafft. Transparente Kommunikation, Schulungen und die Einbindung von Betriebsräten fördern eine positive Innovationskultur.

Partner und Politik

Starke Partnerschaften und politische Initiativen bilden das Rückgrat nachhaltiger KI-Strategien. Die Bundesregierung fördert bilaterale Partnerschaften, zum Beispiel mit Frankreich und Schweden. Europäische Programme wie EUREKA, InvestEU und der AI Act setzen gemeinsame Standards und schaffen Vertrauen. Enge Kooperationen mit europäischen Institutionen und Mitgliedstaaten ermöglichen einheitliche Rahmenbedingungen im Digitalen Binnenmarkt.

Sechs KI-Kompetenzzentren in Deutschland erhalten jährlich 50 Millionen Euro Förderung.

Das deutsch-französische Projekt „NEUROTEC“ wird mit 36,5 Millionen Euro unterstützt.

Die EU investiert gezielt in KI-Infrastruktur, Bildung und Forschung.

Der AI Act schafft einen verbindlichen Rechtsrahmen für vertrauenswürdige KI.

Initiativen wie „Civic Coding“ fördern gemeinwohlorientierte KI-Anwendungen.

Hinweis: „AI made in Germany“ steht für Qualität, Ethik und Innovation. Europäische Initiativen sichern nachhaltige Entwicklung und stärken das Vertrauen in Künstliche Intelligenz.

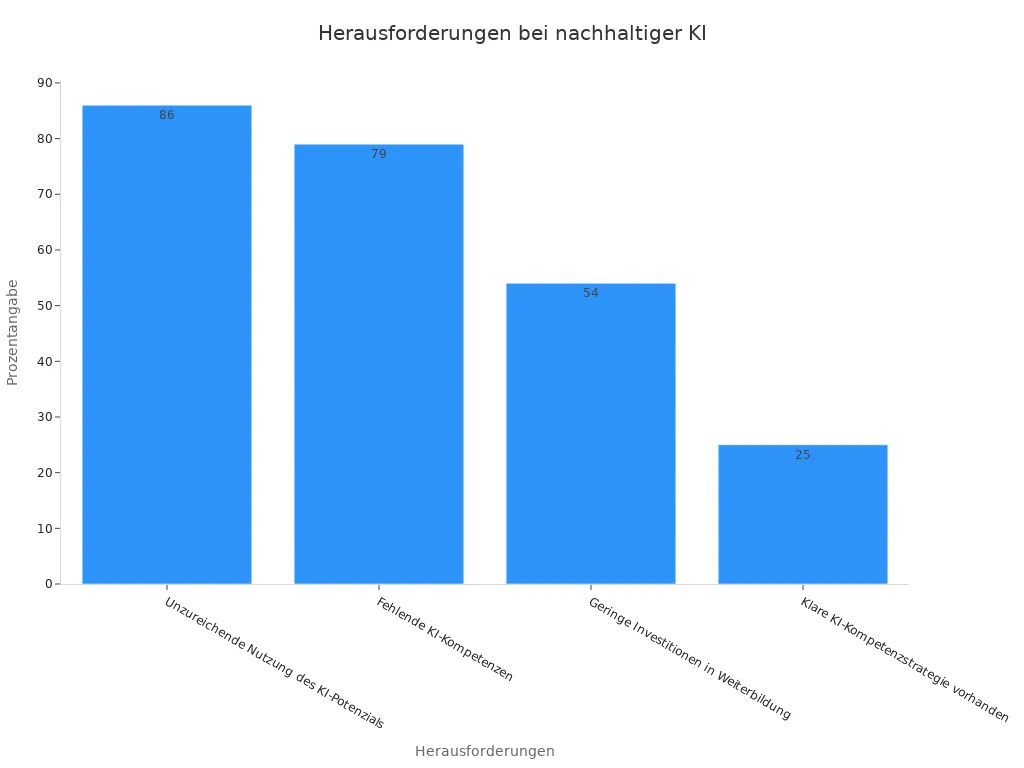

Herausforderungen

Widerstände

Viele Unternehmen stoßen bei der Einführung von KI-Strategien auf erhebliche Widerstände. Fachkräftemangel und fehlende Kenntnisse über KI-Technologien führen zu Unsicherheiten und ineffizienten Prozessen. Datenschutz- und ethische Bedenken verstärken diese Hürden. Die Bitkom-Studie 2024 zeigt, dass 41 % der deutschen Unternehmen KI noch nicht als relevantes Thema betrachten. Im Vorjahr lag dieser Wert sogar bei 52 %. Interne Widerstände wie mangelndes Verständnis, organisatorische Unsicherheiten und regulatorische Anforderungen bremsen die Umsetzung. Unternehmen, die gezielt in Weiterbildung und interdisziplinäre Zusammenarbeit investieren, können diese Barrieren überwinden und sich Wettbewerbsvorteile sichern.

Tipp: Führungskräfte sollten als Vorbilder agieren und eine offene Fehlerkultur fördern, um Akzeptanz zu schaffen.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die häufigsten Herausforderungen:

Daten und Technik

Die Qualität von Daten und die eingesetzte Technik bestimmen maßgeblich den Erfolg von KI-Projekten. Unternehmen benötigen strukturierte Daten, moderne Analyseverfahren und leistungsfähige Systeme. Branchen wie Automobil, Gesundheitswesen und Versicherungen zeigen, dass hochwertige Daten und angepasste Technik entscheidend sind. Häufige Herausforderungen:

Unzureichende Datenqualität erschwert die Entwicklung leistungsfähiger Modelle.

Fehlende methodische Expertise behindert die Auswertung großer Datenmengen.

Datenschutz und Sicherheit stellen hohe Anforderungen an die technische Umsetzung.

Praxisbeispiele belegen, dass Unternehmen mit gezielter Datenanalyse und moderner Technik bessere Ergebnisse erzielen. Der CTO von Zurich Insurance hebt hervor, dass KI durch analytische Fähigkeiten Verlustrisiken in Echtzeit besser managen kann.

Skalierung

Viele Unternehmen schaffen es, einzelne KI-Projekte erfolgreich zu starten, scheitern jedoch an der Skalierung. Gründe dafür sind fehlende Standards, mangelnde Integration in bestehende Prozesse und unzureichende Ressourcen. Nur 25 % der Unternehmen verfügen über eine klare Strategie zum Aufbau von KI-Kompetenzen. Ohne eine unternehmensweite Skalierungsstrategie bleiben Potenziale ungenutzt. Erfolgreiche Organisationen setzen auf wiederverwendbare Komponenten, klare Verantwortlichkeiten und kontinuierliche Weiterbildung.

Hinweis: Skalierung gelingt, wenn Unternehmen Pilotprojekte systematisch auswerten und Best Practices im gesamten Unternehmen verbreiten.

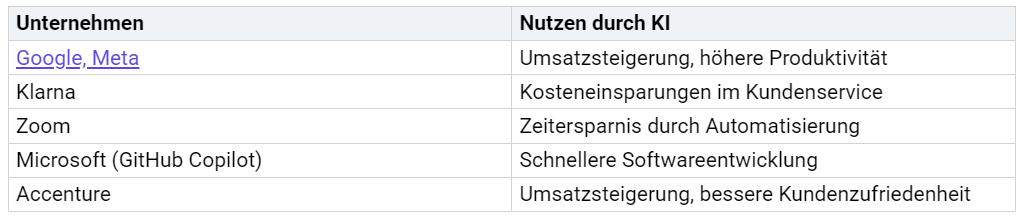

Praxisbeispiele

Industrie

Große Industrieunternehmen setzen auf klare KI-Strategien, um Effizienz und Produktivität zu steigern. Sie nutzen verschiedene Kennzahlen, um den Erfolg ihrer Systeme zu messen:

Genauigkeit, Präzision, Recall und F1-Score bewerten die Leistung von KI-Modellen.

Benchmarking vergleicht eigene Lösungen mit Branchenstandards.

Kontinuierliche Überwachung und Anpassung der Kennzahlen optimiert die Ergebnisse.

Einige Unternehmen zeigen, wie KI den Geschäftswert steigert:

Unternehmen identifizieren gezielt Anwendungsgebiete, definieren Standards und binden Mitarbeitende aktiv ein. Diese Maßnahmen verhindern Fragmentierung und fördern nachhaltige Umsetzung.

Mittelstand

Der Mittelstand profitiert von flexiblen KI-Lösungen, die sich schnell anpassen lassen. Viele Firmen setzen auf branchenspezifische Anwendungen, wie zum Beispiel vorausschauende Wartung oder automatisierte Qualitätskontrolle. Sie investieren in Weiterbildungen und schaffen Feedbackkanäle für Mitarbeitende. Einheitliche Standards für Software und Maschinen erleichtern die Integration neuer Technologien. Mittelständische Unternehmen nutzen oft öffentliche Förderprogramme, um Innovationen voranzutreiben. Europäische Initiativen wie „AI made in Europe“ unterstützen den Zugang zu Know-how und Infrastruktur.

Öffentlicher Sektor

Im öffentlichen Sektor zeigen Praxisbeispiele den Mehrwert von KI-Strategien. Ein Bürgerserviceportal nutzt eine KI-gestützte Eingabehilfe, damit Bürger Anträge vollständig und korrekt ausfüllen. Dies reduziert den Verwaltungsaufwand. Ein weiteres Beispiel ist ein Dokumentenmanagementsystem, das durch automatisierte Verarbeitung die Effizienz steigert. Behörden identifizieren gezielt Anwendungsfälle, bewerten Risiken und Chancen und bauen Kompetenzen auf. Nationale und europäische Strategien fördern die Modernisierung und schaffen einheitliche Rahmenbedingungen.

Unternehmen erzielen nachhaltigen Erfolg, wenn sie Vision, Anwendungsfälle, Infrastruktur und Umsetzung gezielt verbinden. Sie sollten klare Ziele definieren, Mitarbeitende einbinden und auf moderne Technologien setzen. Folgende Empfehlungen helfen beim Start:

Vision und Ziele regelmäßig überprüfen

Mitarbeitende schulen und motivieren

Pilotprojekte systematisch auswerten

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die nächsten Schritte für eine zukunftsfähige Künstliche Intelligenz Strategie zu gehen.

FAQ

Was versteht man unter einer nachhaltigen KI-Strategie?

Eine nachhaltige KI-Strategie berücksichtigt ökologische, soziale und ökonomische Aspekte. Sie fördert verantwortungsbewussten Einsatz von KI, achtet auf Ressourcenschonung und bezieht ethische Grundsätze ein. Unternehmen sichern so langfristigen Erfolg und gesellschaftliche Akzeptanz.

Welche Rolle spielen Mitarbeitende bei der Umsetzung von KI?

Mitarbeitende treiben die Einführung von KI aktiv voran. Sie bringen Fachwissen ein, erkennen Optimierungspotenziale und gestalten Prozesse mit. Unternehmen, die Teams frühzeitig einbinden, erzielen höhere Akzeptanz und bessere Ergebnisse.

Wie misst ein Unternehmen den Erfolg von KI-Projekten?

Kennzahlen wie ROI, Prozesszeiten oder Kundenzufriedenheit zeigen den Erfolg. Unternehmen setzen auf regelmäßige Auswertungen und vergleichen Ergebnisse mit vorher definierten Zielen. Ein strukturierter Ansatz erleichtert die Bewertung.

Tipp: Klare Metriken helfen, Fortschritte sichtbar zu machen und Projekte gezielt zu steuern.

Welche Herausforderungen treten bei der Skalierung von KI auf?

Viele Unternehmen stoßen auf Integrationsprobleme, fehlende Standards und Ressourcenmangel. Ohne klare Strategie bleibt der Nutzen begrenzt. Erfolgreiche Organisationen setzen auf wiederverwendbare Lösungen und kontinuierliche Weiterbildung.