Künstliche Intelligenz verändert Städte. Sie steuert Ampeln, analysiert Energieverbrauch und unterstützt die Verwaltung. In smart cities erleben Bürger weniger Staus und eine bessere Luftqualität. Sensoren erkennen Probleme, bevor sie entstehen. Diese Technik schützt die Umwelt und spart Kosten. Viele Menschen profitieren von saubereren Straßen und einer schnelleren Bearbeitung von Anträgen. Wer mehr über Chancen, Herausforderungen und echte Beispiele erfahren möchte, findet hier Antworten.

Wichtige Erkenntnisse

Künstliche Intelligenz verbessert den Stadtverkehr, spart Energie und macht die Verwaltung effizienter, was die Lebensqualität der Bürger deutlich steigert.

Sensoren und smarte Systeme helfen, Umweltbelastungen zu erkennen, Ressourcen zu schonen und Kosten zu senken – so werden Städte nachhaltiger und grüner.

Digitale Plattformen und KI fördern die Beteiligung der Bürger, machen Prozesse transparenter und unterstützen bessere Entscheidungen in der Stadtentwicklung.

Datenschutz, Ethik und technologische Sicherheit sind wichtige Herausforderungen, die Städte mit klaren Regeln und verantwortungsvollem Umgang meistern müssen.

Innovative Modellprojekte und digitale Zwillinge zeigen, wie KI Städte widerstandsfähiger und zukunftsfähiger macht – Bürger können aktiv mitgestalten.

KI in smart cities

Verkehrsoptimierung

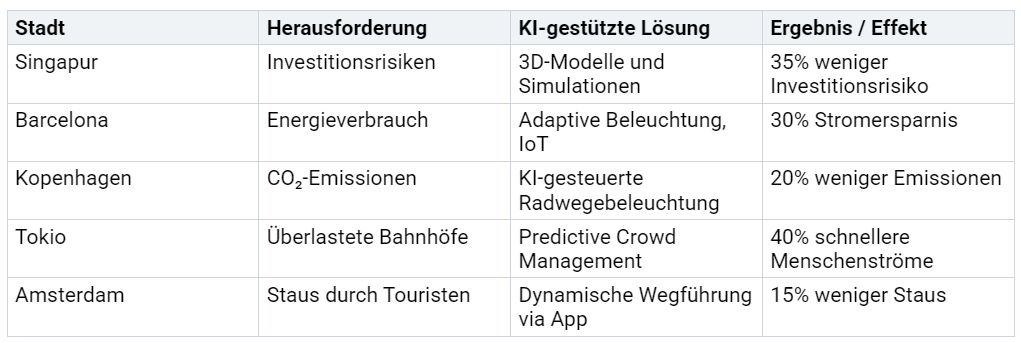

Künstliche Intelligenz verändert den Stadtverkehr grundlegend. Sie analysiert Verkehrsaufkommen und erkennt Engpässe im Straßennetz. Städte wie Tokio setzen auf Predictive Crowd Management, um Menschenströme an Bahnhöfen zu lenken. In Amsterdam steuert eine App den Touristenverkehr und reduziert Staus um 15 Prozent. Floating Car Data liefert genaue Informationen über den Verkehrsfluss. Heatmaps zeigen, wo die meisten Zeitverluste entstehen. Verkehrsmanager können so Ampelphasen anpassen und Staus vermeiden. Simulationen helfen, verschiedene Maßnahmen zu testen und die besten Lösungen zu finden. In Berlin und München nutzen Stadtplaner Echtzeitdaten, um Fußgängerströme zu analysieren und Aufenthaltsqualität zu steigern.

Tipp: Wöchentliche Datenaktualisierungen ermöglichen eine schnelle Reaktion auf Veränderungen im Verkehrsgeschehen.

Infrastruktursteuerung

Intelligente Infrastruktur macht Städte nachhaltiger. Sensoren messen den Füllstand von Mülltonnen und melden automatisch, wann eine Leerung nötig ist. Smart Parking Systeme helfen Autofahrern, schneller einen Parkplatz zu finden. Das spart Zeit und reduziert CO2-Emissionen. In deutschen Städten können so bis zu 900.000 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden. Das Energiewende-Dashboard liefert tagesaktuelle Daten für die Steuerung des Energieverbrauchs. Städte wie Leipzig nutzen diese Informationen, um Stromnetze effizienter zu betreiben. Adaptive Straßenbeleuchtung in Barcelona senkt den Stromverbrauch um 30 Prozent.

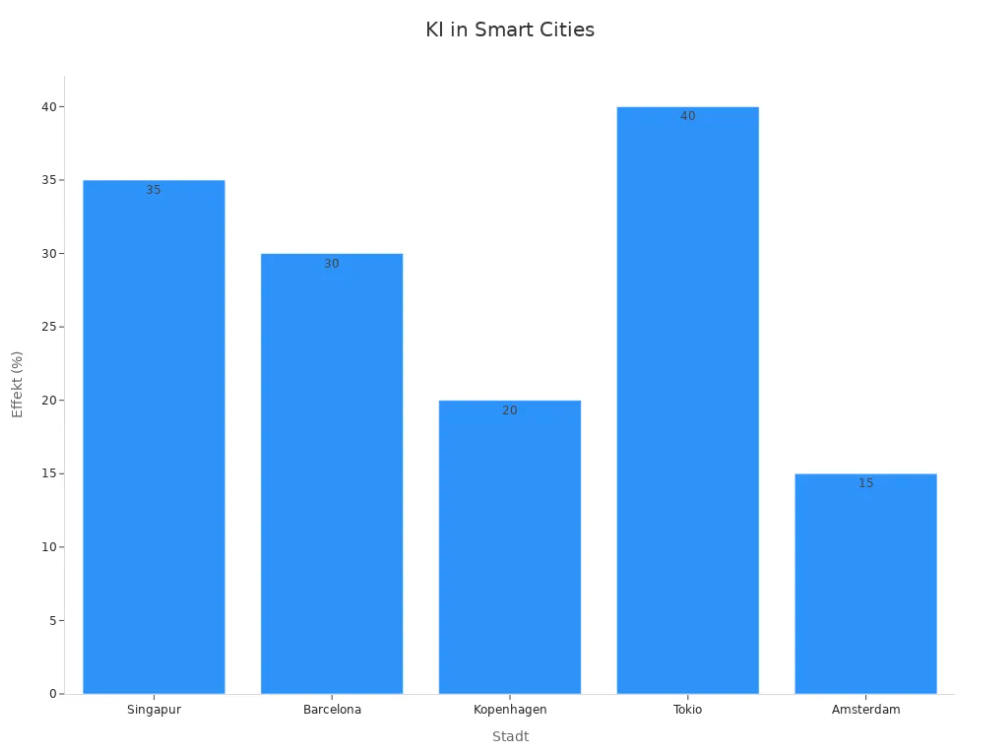

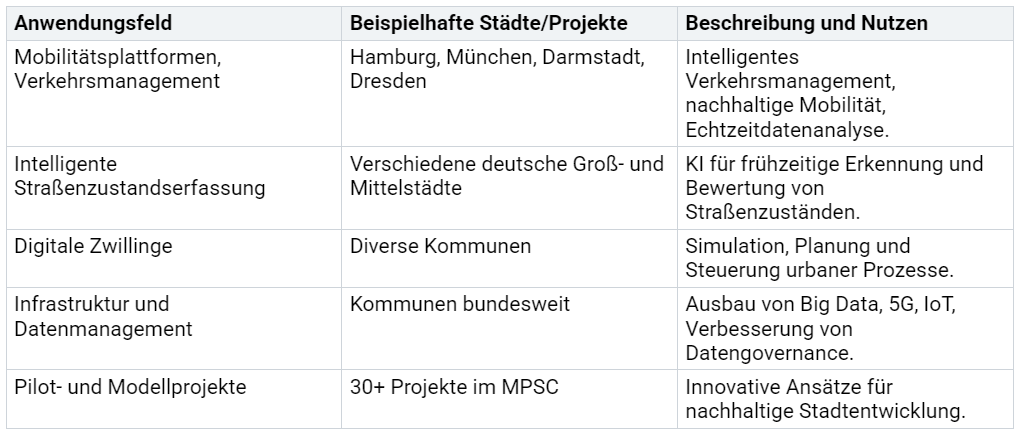

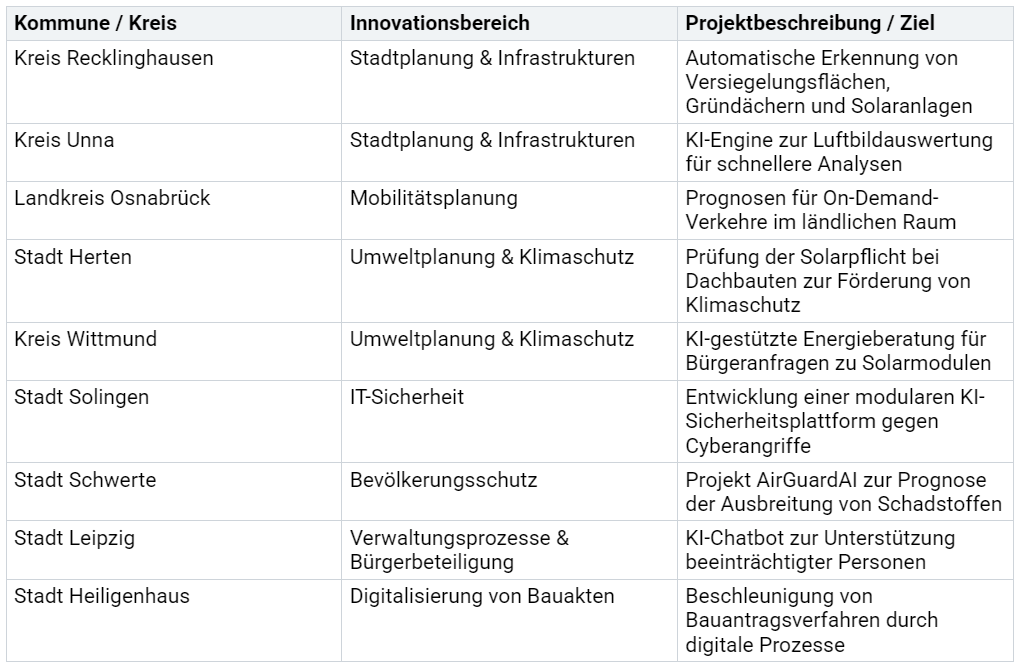

Eine Übersicht zeigt, wie verschiedene Städte KI-gestützte Lösungen einsetzen:

Digitale Verwaltung

Digitale Verwaltung vereinfacht viele Abläufe in smart cities. Elektronische Behördendienste sparen Zeit und Ressourcen. Unternehmen profitieren von Online-Zahlungssystemen und digitaler Rechnungsstellung. Die Kommunikation zwischen Bürgern und Verwaltung wird schneller und transparenter. Echtzeitdaten unterstützen fundierte Entscheidungen. In München hilft der digitale Zwilling SpatialGPT, komplexe Daten verständlich darzustellen. Generative KI wertet Bürgerfeedback automatisch aus und unterstützt die Stadt bei der Planung.

Gesundheit & Lebensqualität

KI trägt zur Verbesserung der Lebensqualität in Städten bei. Sensoren messen die Luftqualität und warnen bei Überschreitungen. Adaptive Beleuchtung sorgt für mehr Sicherheit und Wohlbefinden. In München passen Cafés ihre Öffnungszeiten an die Fußgängerströme an. Sitzgelegenheiten im Halbschatten erhöhen die Verweildauer der Passanten um 68 Prozent. In Berlin analysiert ein Modehaus Besucherströme und steigert so die Umsätze pro Quadratmeter. Städte nutzen diese Erkenntnisse, um öffentliche Räume attraktiver zu gestalten.

Hinweis: KI hilft, Umweltbelastungen zu erkennen und gezielt zu reduzieren.

Sicherheit

Künstliche Intelligenz erhöht die Sicherheit im Straßenverkehr und im öffentlichen Raum. Automatisierte Lkw-Kolonnen verringern menschliches Versagen. KI-gestützte Ampeln optimieren den Verkehrsfluss und senken das Unfallrisiko. In Hamburg sorgt das Projekt „PrioBike HH“ für sichere Kreuzungen. Radarsensoren erkennen Radfahrer und geben ihnen an Ampeln Vorrang. Im öffentlichen Nahverkehr verbessern KI-Systeme die Fahrpläne und machen das Fahren sicherer. Diese Maßnahmen zeigen, wie smart cities durch KI sicherer werden.

Bürgerbeteiligung

KI fördert die Beteiligung der Bürger an der Stadtentwicklung. Digitale Plattformen wie DIPAS in Hamburg ermöglichen eine orts- und zeitunabhängige Mitwirkung. Natural Language Processing analysiert und sortiert die Beiträge der Bürger. Ein Chatbot unterstützt bei Fragen und macht die Teilnahme einfacher. Die KI erkennt wichtige Themen und offene Fragen automatisch. So können alle gesellschaftlichen Gruppen ihre Ideen einbringen. Städte erhalten ein umfassendes Bild der Bedürfnisse ihrer Bewohner und treffen bessere Entscheidungen.

Vorteile

Effizienz

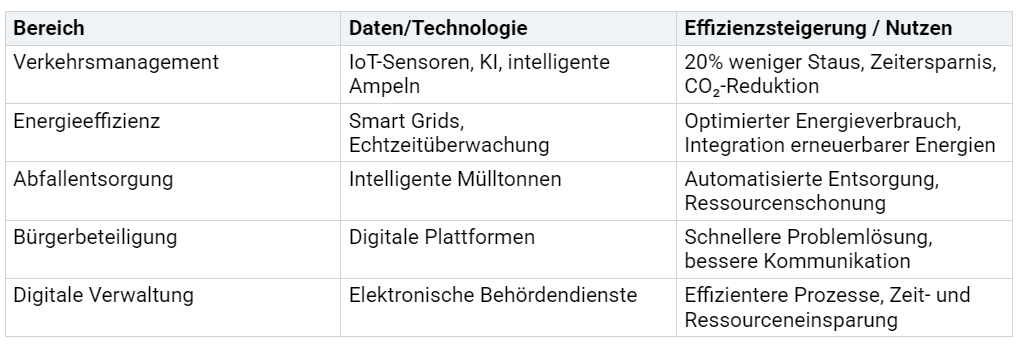

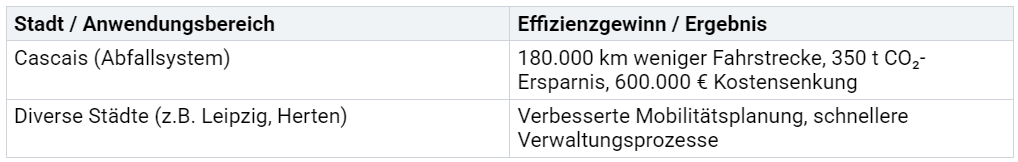

Künstliche Intelligenz steigert die Effizienz in Städten deutlich. Sie automatisiert Routineaufgaben wie die Auswertung von Bürgerbeteiligungen oder die Prüfung von Bauanträgen. Dadurch können Mitarbeitende sich auf komplexere Aufgaben konzentrieren. Sensoren und KI-gestützte Steuerung von Müllfahrzeugen sparen Zeit und reduzieren den Verbrauch von fossilen Brennstoffen. In Cascais spart das Abfallsystem jährlich 180.000 Kilometer Fahrstrecke und 350 Tonnen CO₂. Die Stadt senkt ihre Kosten um rund 600.000 Euro pro Jahr. In vielen deutschen Kommunen helfen KI-Projekte bei der Straßeninstandhaltung, Mobilitätsplanung und Bürgerbeteiligung. Eine schnelle Analyse großer Datenmengen ermöglicht bessere Entscheidungen und verbessert die Lebensqualität.

Tipp: In etwa zwei Dritteln der Städte kommen digitale Assistenten zum Einsatz, in über 70 % Machine Learning.

Nachhaltigkeit

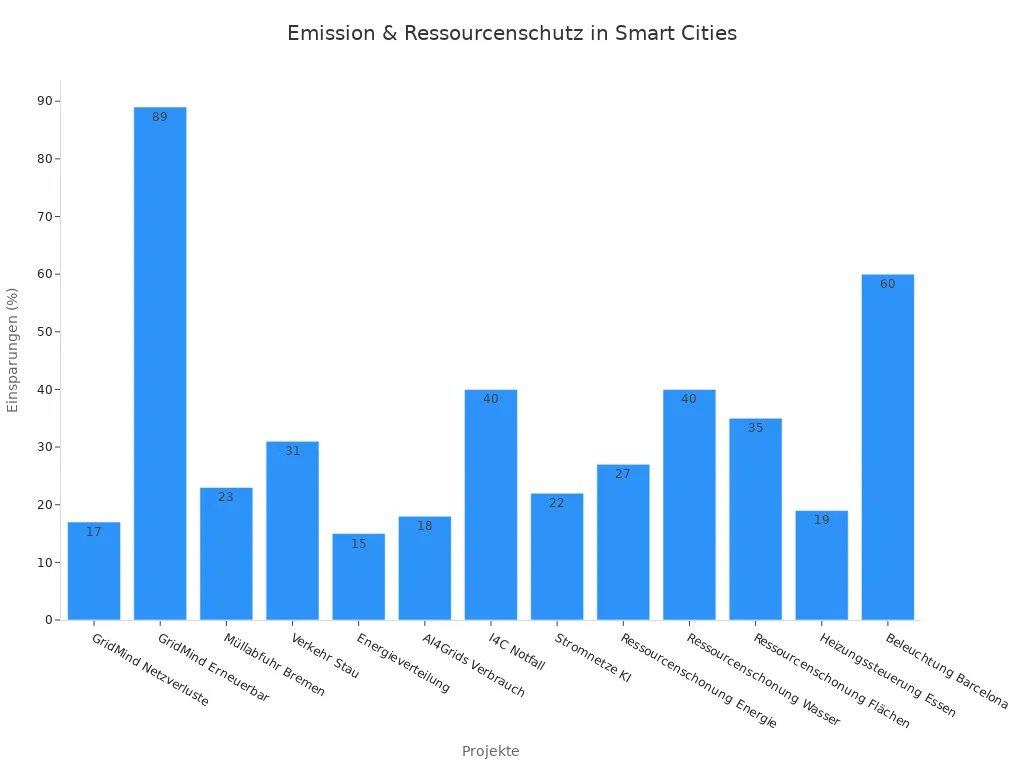

Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt moderner Stadtentwicklung. KI hilft, Emissionen zu senken und Ressourcen zu schonen. In Leipzig reduziert GridMind mit lernenden Algorithmen die Netzverluste um 17 % und ermöglicht eine Nutzung erneuerbarer Energien von 89 %. Die Müllabfuhr in Bremen spart durch KI-optimierte Routen 23 % der Betriebskosten. Intelligente Stromnetze verringern den Energieverbrauch um bis zu 22 %. In Essen senkt sensorgesteuerte Heiztechnik die CO₂-Emissionen in Wohnblocks um 19 %. Das folgende Diagramm zeigt die Einsparungen in smart cities:

Lebensqualität

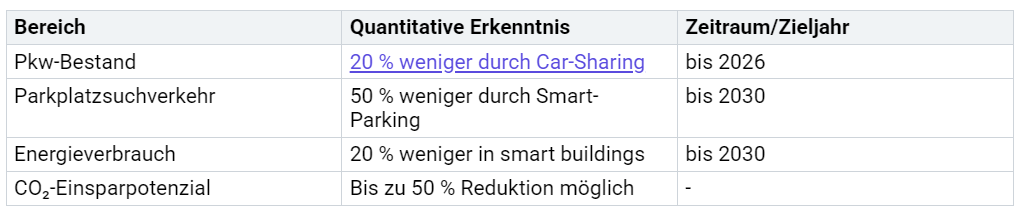

Intelligente Technologien verbessern die Lebensqualität der Stadtbewohner. Car-Sharing-Angebote senken den Pkw-Bestand um 20 %. Smart-Parking halbiert den Suchverkehr nach Parkplätzen. In smart buildings sinkt der Energieverbrauch um 20 %. Öffentliche Beleuchtung wird effizienter und sorgt für mehr Sicherheit. Bis zu 50 % CO₂-Reduktion sind möglich. Diese Maßnahmen entlasten die Umwelt und schaffen mehr Raum für Menschen.

Hinweis: Viele Städte setzen auf intelligente Systeme, um die Lebensqualität für alle zu erhöhen.

Resilienz

KI macht Städte widerstandsfähiger gegen Krisen. Prädiktive Modelle wie I4C beschleunigen Notfallreaktionen um 40 %. Automatische Netzoptimierung verringert Stromausfälle um 15 %. In Schwerte simuliert KI die Ausbreitung von Schadstoffen und aktiviert Warnsysteme im Bevölkerungsschutz. Diese Technologien helfen Städten, schneller auf Herausforderungen zu reagieren und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Schnelle Notfallreaktion durch prädiktive Modelle

Weniger Stromausfälle dank automatischer Netzoptimierung

Frühwarnsysteme schützen die Bevölkerung

Städte, die auf KI setzen, können sich besser an Veränderungen anpassen und bleiben auch in Krisenzeiten handlungsfähig.

Herausforderungen

Datenschutz

Datenschutz bleibt eine der größten Herausforderungen für Smart Cities. Die Verwaltung verarbeitet viele sensible Daten. Sie muss die Rechte der Bürger schützen und das Vertrauen der Bevölkerung erhalten. Besonders bei der Einführung von KI-Systemen diskutieren Städte, welche Regeln sie aufstellen sollten. Der Schutz der Privatsphäre steht im Mittelpunkt. Daten müssen anonymisiert und sicher verarbeitet werden. Nur so lassen sich Missbrauch und unbefugter Zugriff verhindern.

Hinweis: Transparenz und klare Kommunikation stärken das Vertrauen der Bürger in digitale Lösungen.

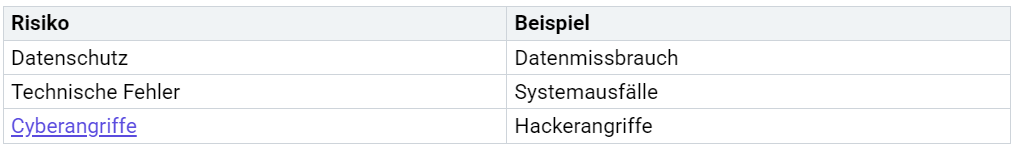

Eine Übersicht wichtiger Datenschutzthemen:

Datenschutz und Datensicherheit sind zentrale Themen bei KI-Projekten.

Kommunen müssen klare Regeln für den KI-Einsatz entwickeln.

Datentransfer und Datensicherheit erfordern besondere Aufmerksamkeit.

Die Balance zwischen Effizienz und Nachhaltigkeit bleibt eine Herausforderung.

Ethik

Ethik spielt bei KI-Anwendungen in Städten eine entscheidende Rolle. Experten fordern Fairness, Nachvollziehbarkeit und Verantwortung. KI-Systeme sollen erklärbar und kontrollierbar bleiben. Städte müssen Voreingenommenheit vermeiden und Entscheidungen transparent machen. Die Offenlegung des KI-Einsatzes fördert das Vertrauen der Bürger. Regelmäßige Schulungen helfen, ethische Fragen zu erkennen und zu lösen.

Reflexion des eigenen Handelns im Umgang mit KI

Diversifizierung der Datenbasis zur Vermeidung von Bias

Schutz personenbezogener Daten und Transparenz bei der Datenverarbeitung

Offenlegung des KI-Einsatzes

Diese Leitlinien unterstützen Städte dabei, ethische Standards einzuhalten und die Gesellschaft zu schützen.

Soziale Aspekte

KI verändert das soziale Leben in Städten. Forschende untersuchen, wie KI soziale Strukturen beeinflusst. Sie nutzen Interviews, Beobachtungen und Datenanalysen. In Smart City Projekten treffen oft unterschiedliche Vorstellungen von Stadt aufeinander. Öffentliche und private Partner verhandeln über Ziele und Werte. Die Forschung zeigt, dass soziale Folgen von KI vielfältig sind. Sie betreffen den Zugang zu digitalen Diensten, die Teilhabe und das Vertrauen in neue Technologien.

KI kann soziale Ungleichheiten verstärken, wenn nicht alle Gruppen gleich profitieren.

Technologische Abhängigkeit

Smart Cities werden immer abhängiger von digitalen Systemen. Diese Abhängigkeit birgt Risiken. Cyberangriffe können ganze Städte lahmlegen. Beispiele wie der Stromausfall in der Ukraine 2015 oder der Ransomware-Angriff in Atlanta 2018 zeigen die Verwundbarkeit. IoT-Geräte und Cloud-Dienste bieten Angreifern oft Zugang zu sensiblen Daten. Die Komplexität der Systeme erschwert eine einheitliche Sicherheitsstrategie.

Hohe Kosten für Wartung und Aktualisierung

Risiken wie Datenschutzverletzungen und Umweltbelastungen durch Elektroschrott

Städte müssen diese Risiken kennen und Strategien entwickeln, um die technologische Abhängigkeit zu verringern.

Praxis smart cities

Modellprojekte

Viele Städte setzen auf innovative Modellprojekte, um die Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz im urbanen Raum zu testen. In Deutschland zeigen Hamburg, München, Darmstadt und Dresden, wie intelligente Systeme den Alltag verbessern. Hamburg nutzt ein Verkehrsmanagementsystem, das Staus reduziert und die Luftqualität misst. München fördert nachhaltige Stadtentwicklung und setzt auf Augmented Reality in Einkaufsstraßen. Darmstadt vernetzt Verkehrssteuerung, Energiemanagement und Umweltüberwachung. Dresden arbeitet an E-Mobilität, intelligenter Beleuchtung und digitalen Bildungseinrichtungen. Das Programm „Modellprojekte Smart Cities“ (MPSC) unterstützt über 30 Projekte, die neue Wege für nachhaltige Stadtentwicklung aufzeigen.

Viele Modellprojekte befinden sich noch im Pilotstadium, zeigen aber bereits großes Potenzial für die Zukunft der Städte.

Digitale Zwillinge

Digitale Zwillinge bilden Städte virtuell ab. Sie helfen, komplexe Zusammenhänge sichtbar zu machen. Kommunen nutzen diese Technologie, um Bauprojekte zu simulieren, Verkehrsflüsse zu analysieren und Klimaschutzmaßnahmen zu planen. Ein Online-Seminar der Smart City Akademie zeigt, wie Städte digitale Zwillinge erfolgreich einsetzen. Fallstudien aus Deutschland und dem Ausland belegen, dass digitale Zwillinge die nachhaltige Transformation von Städten unterstützen. Sie ermöglichen es, verschiedene Szenarien zu testen und Entscheidungen datenbasiert zu treffen. Städte profitieren von besserer Planung und effizienteren Abläufen.

Digitale Zwillinge simulieren Bauvorhaben und Infrastruktur.

Sie unterstützen die Verwaltung bei der Steuerung von Ressourcen.

Kommunen können Risiken frühzeitig erkennen und vermeiden.

Frühwarnsysteme

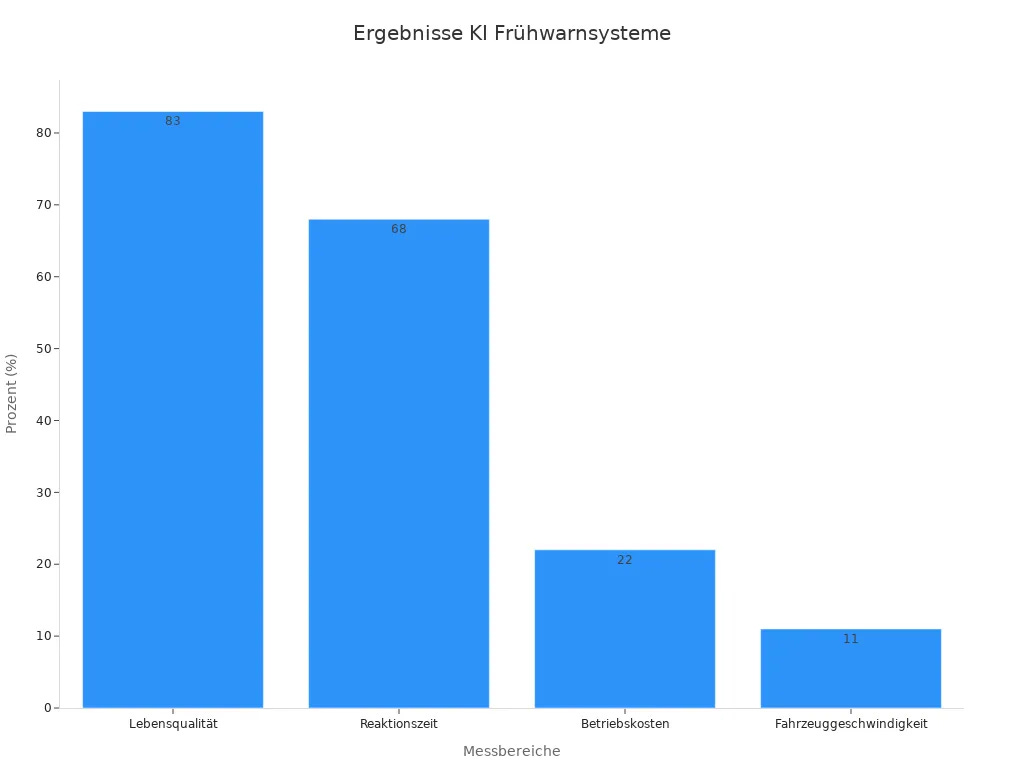

Frühwarnsysteme auf KI-Basis erkennen Probleme, bevor sie entstehen. Sie nutzen Daten aus Satelliten, Sensoren und dem Internet der Dinge. Im Vergleich zu traditionellen Methoden liefern sie Ergebnisse bis zu achtmal schneller und mit einer Genauigkeit von über 90 Prozent. In Brandenburg beschleunigte ein Pilotprojekt die Prognose neuer Baugebiete deutlich. Bremen-West reduzierte mit Echtzeitdaten die Reaktionszeit auf soziale Spannungen um 68 Prozent. Das UrbanKI-Projekt in Gelsenkirchen senkte die Betriebskosten um 22 Prozent und steigerte die Bürgerzufriedenheit. In Hangzhou optimierte ein digitales Stadtgehirn die Ampelschaltung und erhöhte die Fahrzeuggeschwindigkeit um bis zu 11 Prozent. Sensornetzwerke in Barcelona ermöglichen schnelle Maßnahmen bei Umweltproblemen.

83 Prozent der Pilotstädte berichten von messbaren Verbesserungen der Lebensqualität durch KI-Frühwarnsysteme.

Ausblick

Trends

Empirische Daten zeigen, dass sich die Entwicklung von smart cities in mehreren Bereichen beschleunigt.

Energie, Mobilität, Verwaltung und Quartiersentwicklung wachsen immer stärker zusammen.

Technologische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen werden zunehmend harmonisiert.

Verantwortlicher Umgang mit Daten und deren Vernetzung bleibt entscheidend für die Akzeptanz in der Gesellschaft.

Kooperation zwischen Unternehmen, Verwaltung, Politik und Bürgern gewinnt an Bedeutung.

Regulatorische Vorgaben treiben die digitale Transformation voran.

Digitale Plattformen zum Teilen von Ressourcen wie Energie oder Mobilität werden wichtiger.

Smart-City-Technologien fließen verstärkt in die städtische Bauleitplanung ein.

Im Energiesektor entstehen neue Lösungen wie virtuelle Kraftwerke und Smart Grids.

Stabile technische Systeme und die Vernetzung aller gesellschaftlichen Ebenen stehen im Fokus.

Empfehlungen

Statistische Analysen und erfolgreiche Praxisbeispiele liefern konkrete Empfehlungen für Städte und Kommunen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über innovative Projekte und deren Ziele:

Städte profitieren besonders, wenn sie geeignete Infrastrukturen aufbauen, Echtzeitdaten nutzen und KI-Kompetenzen gezielt fördern. Interkommunaler Austausch und öffentliche Förderung stärken nachhaltige Modelle.

Bürgerrolle

Bürger spielen eine zentrale Rolle bei der Gestaltung von smart cities. Sie bringen ihre Ideen ein, testen neue digitale Angebote und geben Rückmeldung zu Projekten. Kommunen fördern die Beteiligung durch digitale Plattformen und transparente Kommunikation. KI-Kompetenzen werden nicht nur in der Verwaltung, sondern auch in der Bevölkerung wichtiger. Bildungsangebote und Workshops helfen, Berührungsängste abzubauen und das Verständnis für neue Technologien zu stärken. So entsteht eine Stadt, in der alle mitgestalten und von Innovationen profitieren.

Tipp: Wer sich informiert und beteiligt, kann die Zukunft der eigenen Stadt aktiv mitbestimmen.

Künstliche Intelligenz gestaltet Städte nachhaltiger, widerstandsfähiger und lebenswerter.

Viele Städte setzen bereits KI-Technologien ein, um Verkehrsmanagement, Energieverbrauch und Verwaltung zu optimieren.

Projekte in Philadelphia, Cascais und Wien zeigen, wie KI Kosten senkt und Lebensqualität steigert.

Prognosen sagen, dass bis 2030 rund 70 % aller Großstädte KI-basierte Systeme nutzen werden.

Forschung und Praxis belegen: Wer KI verantwortungsvoll einsetzt, kann Herausforderungen gemeinsam meistern und die Stadtentwicklung aktiv mitgestalten.

FAQ

Wie schützt KI die Privatsphäre der Bürger?

KI-Systeme anonymisieren Daten und speichern sie sicher. Städte setzen Verschlüsselung ein. Sie informieren Bürger transparent über die Datennutzung. Experten prüfen regelmäßig die Sicherheit der Systeme.

Welche Vorteile bringt KI für die Umwelt?

KI reduziert Emissionen durch optimierte Verkehrssteuerung und Energieeinsparung. Sensoren erkennen Umweltprobleme frühzeitig. Städte nutzen diese Daten, um gezielt Maßnahmen für den Umweltschutz zu ergreifen.

Können Bürger bei KI-Projekten mitwirken?

Bürger nehmen an Online-Befragungen teil. Sie geben Feedback über digitale Plattformen. Städte werten die Rückmeldungen mit KI aus. So fließen die Wünsche der Bürger in die Stadtentwicklung ein.

Gibt es Risiken bei der Nutzung von KI in Städten?

Städte arbeiten an Lösungen, um diese Risiken zu minimieren.