Resilienz beschreibt die Fähigkeit urbaner Systeme, auf Krisen flexibel zu reagieren und sich an veränderte Bedingungen anzupassen. Städte stehen heute unter Druck: Klimawandel, Extremwetter, Digitalisierung und gesellschaftliche Veränderungen fordern innovative Lösungen. Die Fraunhofer-Morgenstadt-Initiative belegt, dass hohe Resilienz eng mit der Zukunftsfähigkeit von Smart Cities verbunden ist. Digitale Datenplattformen, gezielte Klimaanpassung und neue Koordinationsrollen wie der Smart City Resilience Officer stärken die Widerstandsfähigkeit. Integrierte Resilienzstrategien bilden das Fundament für nachhaltige Stadtentwicklung.

Wichtige Erkenntnisse

Resiliente Smart Cities reagieren flexibel auf Krisen und passen sich schnell an neue Herausforderungen an.

Digitale Technologien wie Sensoren und Datenplattformen helfen Städten, Risiken früh zu erkennen und gezielt zu handeln.

Klimaanpassung und grüne Infrastruktur verbessern das Stadtklima und schützen vor Extremwetter.

Bürgerbeteiligung und Zusammenarbeit zwischen Kommunen stärken die Innovationskraft und Akzeptanz von Maßnahmen.

Klare Strategien und kontinuierliches Lernen sind entscheidend, um Städte nachhaltig widerstandsfähig zu machen.

Herausforderungen für Städte

Klimawandel

Städte erleben den Klimawandel besonders intensiv. Die mittlere jährliche Lufttemperatur in Deutschland ist in den letzten 130 Jahren um etwa 1 Grad gestiegen. In den letzten Jahrzehnten hat sich diese Erwärmung beschleunigt. Der Deutsche Wetterdienst nutzt regionale Klimasimulationen und Stadtklimamodelle, um Veränderungen im Stadtklima zu berechnen. Wetterextreme wie Hitzeperioden, Starkregen und Stürme treten häufiger auf. Städte sind durch ihre dichte Bebauung und hohe Einwohnerzahl besonders verwundbar. Der städtische Wärmeinseleffekt verstärkt die Erwärmung zusätzlich. Tropennächte und Hitzewellen nehmen in Großstädten zu. Die Bundesregierung hat mit der Deutschen Anpassungsstrategie einen Rahmen geschaffen, um Städte auf diese Risiken vorzubereiten.

Digitalisierung

Digitalisierung bietet Städten neue Möglichkeiten, ihre Resilienz zu stärken. Digitale Datenplattformen und Sensoren liefern wichtige Informationen in Echtzeit. Im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt wurden bis Ende 2022 bereits 50 Wettersensoren installiert. Bis Ende 2023 sollen es stadtweit rund 400 Sensoren sein. Diese Technik ermöglicht ein präzises Monitoring des Mikroklimas und unterstützt datenbasierte Entscheidungen. Digitale Lösungen wie intelligente Beleuchtung oder Verkehrssteuerung erhöhen die Anpassungsfähigkeit urbaner Systeme. Studien empfehlen Kommunen, Resilienz fest in Digitalstrategien zu verankern und ausreichend Ressourcen bereitzustellen.

Gesellschaftlicher Wandel

Der gesellschaftliche Wandel verändert die Anforderungen an Städte. Bevölkerungsstruktur, Wohnwünsche und soziale Bedürfnisse wandeln sich stetig. Quantitative Analysen helfen, diese Veränderungen zu erfassen und zu bewerten.

Diese Methoden unterstützen Städte bei der Planung und Entwicklung lebenswerter Quartiere.

Krisen und Unsicherheiten

Städte stehen vor vielfältigen Krisen und Unsicherheiten. Naturkatastrophen, Pandemien und wirtschaftliche Schocks fordern schnelle und flexible Reaktionen. Resilienz bedeutet heute mehr als Katastrophenschutz. Sie umfasst die Fähigkeit, aus Krisen zu lernen und urbane Systeme kontinuierlich zu verbessern. Digitale Infrastrukturen, Feedback-Loops und die Datenhoheit der Städte stärken die Handlungsfähigkeit im Ernstfall. Nur so können Städte auch in Zukunft sicher und lebenswert bleiben.

Resilienz in Smart Cities

Definition Resilienz

Resilienz beschreibt die Fähigkeit eines urbanen Systems, auf Störungen flexibel zu reagieren und sich an neue Bedingungen anzupassen. In Smart Cities steht Resilienz im Mittelpunkt der Stadtentwicklung. Sie umfasst nicht nur den Schutz vor Katastrophen, sondern auch die kontinuierliche Verbesserung städtischer Strukturen. Städte mit hoher Resilienz können Krisen besser bewältigen und schneller wieder in den Normalzustand zurückkehren. Sie nutzen digitale Technologien, um Risiken frühzeitig zu erkennen und gezielt zu handeln.

Resilienz bedeutet für Smart Cities, nicht nur auf Krisen zu reagieren, sondern auch aus ihnen zu lernen und sich weiterzuentwickeln.

Zentrale Merkmale

Resiliente Smart Cities zeichnen sich durch mehrere zentrale Merkmale aus:

Anpassungsfähigkeit: Städte passen ihre Infrastrukturen und Prozesse laufend an neue Herausforderungen an.

Krisensicherheit: Sie verfügen über robuste Systeme, die auch bei Störungen funktionieren.

Lernfähigkeit: Städte analysieren Krisen und verbessern ihre Strategien kontinuierlich.

Vernetzung: Digitale Plattformen und Sensoren ermöglichen eine schnelle Kommunikation und Datenauswertung.

Partizipation: Bürgerinnen und Bürger werden aktiv in Entscheidungsprozesse eingebunden.

Diese Merkmale stärken die Widerstandsfähigkeit und fördern eine nachhaltige Entwicklung. Smart Cities setzen dabei auf innovative Technologien und datenbasierte Lösungen.

Resilienzstrategien

Um Resilienz in Smart Cities zu fördern, setzen Städte auf verschiedene Strategien:

Digitale Lösungen: Sensoren, Datenplattformen und Frühwarnsysteme liefern wichtige Informationen in Echtzeit. Sie unterstützen die schnelle Reaktion auf Krisen.

Koordination durch neue Rollen: Der Smart City Resilience Officer (SCRO) übernimmt die Steuerung von Resilienzmaßnahmen. Er koordiniert Akteure, sammelt Daten und entwickelt Notfallpläne.

Integration von Klimaanpassung: Städte berücksichtigen Klimarisiken in allen Planungsprozessen. Sie entwickeln Maßnahmen gegen Hitze, Starkregen und andere Extremereignisse.

Stärkung der Zusammenarbeit: Kommunen arbeiten mit Unternehmen, Forschungseinrichtungen und der Zivilgesellschaft zusammen. Gemeinsame Projekte fördern Innovation und Wissenstransfer.

Förderung der Lernkultur: Städte evaluieren regelmäßig ihre Maßnahmen und passen Strategien an neue Erkenntnisse an.

Tipp: Eine resiliente Stadt nutzt digitale Werkzeuge, um flexibel und vorausschauend zu handeln.

Smart Cities profitieren von diesen Strategien, da sie ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber zukünftigen Herausforderungen deutlich erhöhen.

Smarte Infrastrukturen

Wasser und Energie

Smarte Infrastrukturen sichern die Versorgung von Städten, besonders in Krisenzeiten. Digitale Technologien wie Smart Grids und intelligente Messsysteme verbessern die Energieversorgung. Sie ermöglichen eine schnelle Fehlererkennung und begrenzen Ausfälle auf kleine Bereiche. Städte wie Tokio zeigen, dass Mikrogrids kritische Einrichtungen auch bei Netzausfällen schützen. Die Energiepolitik setzt auf Diversifizierung und erneuerbare Energien, um die Abhängigkeit von einzelnen Quellen zu verringern. Notfallpläne und gezielte Unterstützungsmaßnahmen stärken die Resilienz zusätzlich.

Smarte Energie- und Wassernetze bilden das Rückgrat einer resilienten Stadt. Sie reagieren flexibel auf Störungen und sichern die Grundversorgung.

Ernährung und Abfall

Eine resiliente Stadt achtet auf nachhaltige Ernährungssysteme und effizientes Abfallmanagement. Urbane Landwirtschaft, vertikale Farmen und lokale Lieferketten stärken die Versorgungssicherheit. Digitale Plattformen unterstützen die Koordination von Lebensmittellogistik und minimieren Verluste. Sensoren in Abfallbehältern ermöglichen eine bedarfsgerechte Entsorgung. Städte reduzieren so Emissionen und sparen Ressourcen. Recycling und Kreislaufwirtschaft gewinnen an Bedeutung, um Abhängigkeiten von externen Lieferanten zu verringern.

Klimaanpassung

Klimaanpassung ist ein zentrales Element smarter Infrastrukturen. Städte integrieren grüne Dächer, Regenwassermanagement und kühlende Freiräume in die Planung. Sensoren überwachen Wetterdaten und warnen frühzeitig vor Extremereignissen. Smarte Steuerungssysteme passen die Infrastruktur an aktuelle Bedingungen an. Kommunen setzen auf flexible Lösungen, um Hitze, Starkregen und Trockenheit zu begegnen. Die Integration von Klimaschutz und Anpassungsmaßnahmen erhöht die Widerstandsfähigkeit und schützt die Lebensqualität der Bevölkerung.

Digitale Lösungen

Sensorik und Daten

Sensoren erfassen in modernen Städten zahlreiche Umwelt- und Infrastrukturdaten. Sie messen zum Beispiel Feuchtigkeit im Boden, Pegelstände von Flüssen oder Temperaturen an verschiedenen Orten. Diese Daten fließen in Echtzeit in zentrale Systeme ein. Städte nutzen Sensornetzwerke wie LoRaWAN, um Informationen schnell und zuverlässig zu übertragen. Die Kombination von Sensordaten mit Wetter- und Hochwasserdaten ermöglicht gezielte Maßnahmen. Ein Beispiel: Bei drohender Überflutung steuert ein intelligentes Verkehrssystem automatisch Fahrzeuge zu sicheren Parkflächen. So schützen Städte Menschenleben und Sachwerte.

Sensorik bildet die Grundlage für schnelle und fundierte Entscheidungen im Krisenfall.

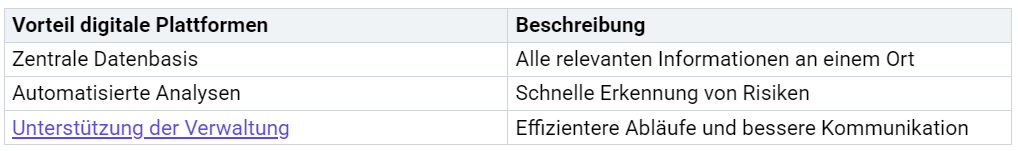

Digitale Plattformen

Digitale Plattformen sammeln, verknüpfen und analysieren große Mengen an Daten. Sie schaffen eine zentrale Entscheidungsbasis für Verwaltung, Einsatzkräfte und Bürger. Die Plattformen harmonisieren Daten aus verschiedenen Quellen, etwa aus Sensorik, Wetterdiensten und sozialen Medien. Automatisierte Auswertungen helfen, Risiken frühzeitig zu erkennen und passende Maßnahmen einzuleiten. In Smart Cities verbessern diese Plattformen die Zusammenarbeit zwischen Behörden und fördern die Transparenz. Sie ermöglichen auch automatisierte Reaktionen, etwa das Schließen von Schleusen bei Hochwasser.

Frühwarnsysteme

Frühwarnsysteme informieren Menschen rechtzeitig über Gefahren wie Unwetter, Hochwasser oder Stromausfälle. Sie nutzen Daten aus Sensoren und digitalen Plattformen, um Warnungen gezielt zu verbreiten. Mobile Apps, Sirenen und digitale Anzeigetafeln sorgen dafür, dass die Bevölkerung schnell reagiert. Studien und Projekte wie die „Post-Corona-Stadt“ zeigen, dass digitale Lösungen die Anpassungsfähigkeit von Städten deutlich erhöhen. Die steigende Nutzung von Homeoffice und hybriden Arbeitsmodellen trägt ebenfalls zur Resilienz bei. Laut Destatis arbeiten heute mehr Menschen von zu Hause aus als je zuvor. Diese Entwicklung entkoppelt Arbeitsort und Wohnort und stärkt die Widerstandsfähigkeit urbaner Räume.

Tipp: Frühwarnsysteme retten Leben und minimieren Schäden – sie sind ein zentrales Element moderner Stadtentwicklung.

Best Practices

Begrünung und Kühlinseln

Städte setzen zunehmend auf Begrünung und die Schaffung von Kühlinseln, um die Folgen des Klimawandels abzumildern. Grüne Dächer, Parks und bepflanzte Fassaden senken die Umgebungstemperatur und verbessern das Mikroklima. In Mannheim ermöglicht ein Klimamessnetz mit hunderten Sensoren das Echtzeit-Monitoring von Umwelt- und Wetterdaten. Die Stadt kann so gezielt Maßnahmen zur Hitzeminderung ergreifen und die Wirkung von Grünflächen bewerten. Rotterdam verfolgt ein übergreifendes Resilienzkonzept, das grüne Infrastrukturen als zentrales Element integriert. Diese Ansätze zeigen, wie Städte durch gezielte Begrünung und digitale Überwachung ihre Widerstandsfähigkeit stärken.

Smartes Stadtmobiliar

Smartes Stadtmobiliar wie Sensoren, intelligente Bänke oder digitale Anzeigetafeln unterstützt die Anpassung an neue Herausforderungen. In Mannheim erfassen Wettersensoren kontinuierlich das Mikroklima. Die Stadt nutzt diese Daten, um klimatische Effekte von Neubauten und Grünflächen zu analysieren. Digitale Plattformen verknüpfen verschiedene Datenquellen und steuern adaptive Systeme wie Beleuchtung oder Verkehrsmanagement. Fachleute betonen, dass ein kontinuierliches Monitoring und die Auswertung von Messdaten entscheidend sind, um die Wirkung smarter Technologien auf die Resilienz messbar zu machen. Publikationen wie „Resilienz in der Smart City“ liefern Empfehlungen zur Integration digitaler Lösungen in kommunale Strategien.

Retentionsmaßnahmen

Retentionsmaßnahmen schützen Städte vor Überflutungen und Starkregen. Berlin nutzt Echtzeitdaten, um den Modernisierungsbedarf im Abwassersystem zu erkennen und gezielt zu handeln. Modulare Kommunikationssysteme in Regionen wie Mayschoß und Grafschaft sichern die Arbeitsfähigkeit von Krisenstäben auch bei IT-Ausfällen. Kommunen setzen auf flexible Rückhaltesysteme, um Wasser kontrolliert abzuleiten und Schäden zu minimieren. Nationale Leitfäden und Dialogplattformen unterstützen Städte bei der Entwicklung und Umsetzung solcher Maßnahmen. Sie fördern den Austausch von Wissen und stärken die fachübergreifende Zusammenarbeit.

Tipp: Kommunen profitieren von Best-Practice-Beispielen und nationalen Empfehlungen, um ihre Resilienz gezielt und nachhaltig zu erhöhen.

Empfehlungen für Kommunen

Strategieentwicklung

Kommunen profitieren von einer klaren und langfristigen Resilienzstrategie. Fachleute empfehlen, Resilienz als Querschnittsthema in allen kommunalen Entscheidungsprozessen zu verankern. Erfolgreiche Städte orientieren sich an bestehenden Strategien und passen diese an lokale Gegebenheiten an. Investitionen in fachliche, personelle und finanzielle Ressourcen bilden die Grundlage für nachhaltige Entwicklung. Die Praxis zeigt, dass Systeme mit Feedback-Loops, Modularität, Diversität und Redundanz besonders widerstandsfähig sind. Das Klimamessnetz in Mannheim verdeutlicht den Erfolg strategischer Planung: Bis Ende 2022 installierte die Stadt 50 Wettersensoren, mit dem Ziel, bis Ende 2023 rund 400 Sensoren zu betreiben. Diese Infrastruktur ermöglicht eine datenbasierte Steuerung von Klimaanpassungsmaßnahmen und unterstützt die Stadtentwicklung.

Tipp: Kommunen sollten vorhandene Daten und digitale Werkzeuge gezielt nutzen, um Risiken frühzeitig zu erkennen und flexibel zu reagieren.

Kooperation und Austausch

Kooperation und Austausch zwischen kommunalen Akteuren stärken die Resilienz von Städten. Zahlreiche Beispiele aus deutschen Kommunen zeigen, dass digitale Plattformen und fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit zentrale Erfolgsfaktoren sind. Durch den Austausch von Wissen und Erfahrungen entstehen neue Lösungsansätze. Gemeinsame Projekte fördern die Umsetzung von Feedback-Loops, Modularität und Redundanz in der Praxis. Kommunen sollten Ressourcen für fachübergreifende Kooperationen bereitstellen und Resilienz als gemeinsames Ziel definieren.

Digitale Plattformen erleichtern die Zusammenarbeit.

Regelmäßige Netzwerktreffen fördern den Wissenstransfer.

Interkommunale Projekte erhöhen die Anpassungsfähigkeit.

Bürgerbeteiligung

Bürgerinnen und Bürger spielen eine entscheidende Rolle für die Resilienz der Stadt. Kommunen, die ihre Bevölkerung aktiv einbinden, profitieren von lokalen Kenntnissen und innovativen Ideen. Beteiligungsformate wie Workshops, digitale Umfragen oder Bürgerforen ermöglichen einen offenen Dialog. Transparente Kommunikation schafft Vertrauen und fördert die Akzeptanz von Maßnahmen. Städte, die auf Partizipation setzen, reagieren schneller auf Veränderungen und stärken das Gemeinschaftsgefühl.

Hinweis: Eine starke Bürgerbeteiligung erhöht die Anpassungsfähigkeit und Innovationskraft der Stadt.

Resilienz bildet das Fundament für zukunftsfähige Smart Cities. Digitale Lösungen und integrierte Strategien stärken die Anpassungsfähigkeit urbaner Räume. Innovation, Zusammenarbeit und Lernbereitschaft sichern langfristigen Erfolg. Städte profitieren von neuen Technologien und aktiver Beteiligung der Bürger. Wer sich mit Resilienz und smarter Stadtentwicklung beschäftigt, gestaltet die Zukunft aktiv mit.

Tipp: Jede Kommune kann durch gezielte Maßnahmen ihre Widerstandsfähigkeit erhöhen und Smart Cities voranbringen.

FAQ

Was versteht man unter einer resilienten Smart City?

Eine resiliente Smart City nutzt digitale Technologien, um flexibel auf Krisen zu reagieren. Sie schützt wichtige Infrastrukturen, fördert nachhaltige Entwicklung und integriert Klimaanpassung. Die Stadt lernt aus Erfahrungen und verbessert kontinuierlich ihre Strategien.

Welche Rolle spielen digitale Plattformen für die Resilienz?

Digitale Plattformen sammeln und analysieren Daten aus verschiedenen Quellen. Sie unterstützen schnelle Entscheidungen und koordinieren Maßnahmen im Krisenfall. Behörden, Einsatzkräfte und Bürger profitieren von einer zentralen Informationsbasis.

Tipp: Digitale Plattformen erhöhen die Transparenz und Effizienz in der Stadtverwaltung.

Wie können Bürgerinnen und Bürger zur Resilienz beitragen?

Bürger bringen lokale Kenntnisse und innovative Ideen ein. Sie nehmen an Workshops, Umfragen oder Bürgerforen teil. Ihre Beteiligung stärkt die Akzeptanz und Wirksamkeit von Maßnahmen.

Beteiligung fördert Gemeinschaft.

Lokale Expertise verbessert Lösungen.

Welche Herausforderungen bestehen bei der Umsetzung von Resilienzstrategien?

Städte stehen vor technischen, finanziellen und organisatorischen Hürden. Die Integration neuer Technologien erfordert Investitionen und Fachwissen. Unterschiedliche Interessen und begrenzte Ressourcen erschweren die Umsetzung.

Hinweis: Kooperation und kontinuierliches Lernen h