Smart Cities verändern die digitale Stadtplanung grundlegend. Algorithmen, Big Data und Visualisierung liefern neue Einblicke in urbane Systeme. Projekte wie der Urban Stack belegen einen systematischen Fortschritt, indem Städte seit 2017 datenbasierte Werkzeuge einführen. Digitale Zwillinge ermöglichen präzise Simulationen, die beispielsweise in Urdorf zu 70 % Energieeinsparung führen. Moderne Sensorik wie WiFi-Tracking erfasst Besucherströme und unterstützt datenbasierte Steuerung im Verkehrsmanagement sowie Einzelhandel. Diese Entwicklungen bieten Chancen für nachhaltige Stadtentwicklung, stellen jedoch hohe Anforderungen an Datenschutz und verantwortungsvollen Umgang mit sensiblen Informationen.

Wichtige Erkenntnisse

Smart Cities nutzen digitale Technologien und Daten, um Städte nachhaltiger, effizienter und lebenswerter zu gestalten.

Urban Analytics analysiert große Datenmengen, um Verkehrsflüsse, Energieverbrauch und Besucherströme besser zu verstehen und zu steuern.

Digitale Zwillinge und KI helfen, Stadtprozesse zu simulieren und fundierte Entscheidungen für Planung und Verwaltung zu treffen.

Datenbasierte Ansätze verbessern Mobilität, Energieeffizienz, Verwaltung und Einzelhandel spürbar und steigern die Lebensqualität.

Datenschutz, Datenqualität und Zusammenarbeit aller Akteure sind entscheidend für den Erfolg und die Akzeptanz smarter Stadtprojekte.

Smart Cities

Definition

Die Fachliteratur beschreibt Smart Cities als komplexe, multidimensionale Konzepte. Es existiert keine einheitliche Definition. Verschiedene Begriffe wie „Smart-City-Projekt“ und „Smart-City-Anwendungsfall“ werden unterschiedlich verwendet. Ein Smart-City-Projekt kann ein Zusammenschluss mehrerer Städte, eine öffentlich-private Partnerschaft oder ein einzelnes Vorhaben sein. Ein Smart-City-Anwendungsfall beschreibt Szenarien, in denen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) eingesetzt werden, um städtische Herausforderungen zu lösen. Das Portal urban-digital.de definiert Smart-City-Anwendungsfälle als Maßnahmen, die durch IKT eine integrierte und nachhaltige Stadtentwicklung fördern. Smart-City-Projekte setzen mindestens einen solchen Anwendungsfall um.

Smart Cities verbinden technologische, soziale und organisatorische Elemente. Sie fördern bürgerzentrierte Digitalisierung, intelligente Vernetzung und soziale Inklusion. Digitale Plattformen ermöglichen Bürgerbeteiligung und Open Data. Sensorbasierte Systeme optimieren Verkehrsflüsse, Energieverbrauch und Verwaltungsprozesse. Smart Cities setzen auf Resilienz, digitale Bildungschancen und die Vermeidung digitaler Spaltung. Sie berücksichtigen ethische Herausforderungen wie Datenschutz und digitale Gerechtigkeit.

Bedeutung für Stadtplanung

Smart Cities spielen eine zentrale Rolle in der modernen Stadtplanung. Sie unterstützen Städte dabei, nachhaltige, effiziente und lebenswerte Räume zu gestalten. Digitale Technologien ermöglichen neue Ansätze für Mobilität, Energieversorgung und Verwaltung. Intelligente Verkehrsplanung spart Parkflächen und fördert nachhaltige Mobilität. Virtuelle Stadtmodelle, sogenannte digitale Zwillinge, erleichtern die Bauleitplanung und stärken die Bürgerbeteiligung.

Smart Cities bieten Städten die Chance, ökonomische, soziale und ökologische Nachhaltigkeit zu fördern. Sie schaffen die Grundlage für innovative Lösungen und eine bessere Lebensqualität.

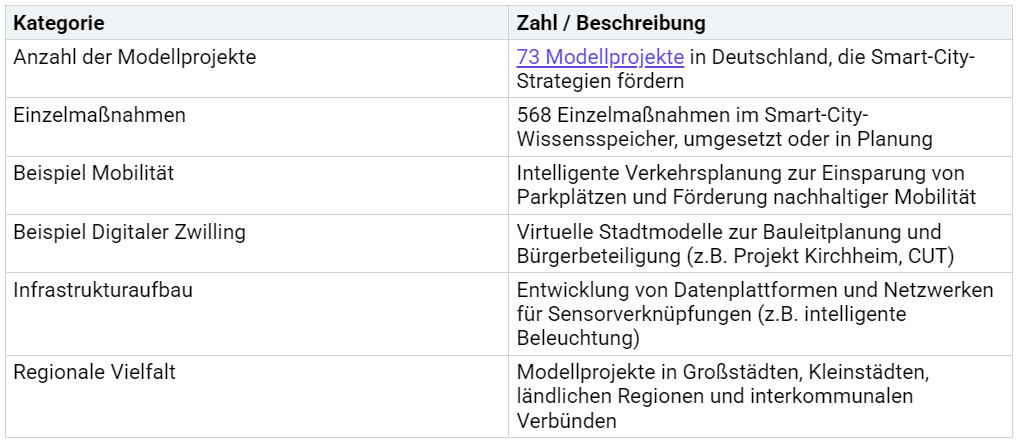

Die folgende Tabelle zeigt zentrale Beispiele für die Bedeutung von Smart Cities in der Stadtplanung:

Smart Cities zeigen eine breite Anwendung in verschiedenen Regionen und Bereichen. Sie fördern Innovation und stärken die Wettbewerbsfähigkeit von Städten.

Urban Analytics

Begriff

Urban Analytics beschreibt die datenbasierte Analyse urbaner Räume. Fachleute nutzen dabei große Mengen an Daten, um Muster, Trends und Zusammenhänge in Städten zu erkennen. Sie analysieren beispielsweise Verkehrsflüsse, Energieverbrauch oder das Verhalten von Menschen im öffentlichen Raum. Urban Analytics liefert Entscheidungsgrundlagen für Stadtplaner, Verwaltungen und Unternehmen. Die Methoden helfen, komplexe urbane Systeme besser zu verstehen und gezielt zu steuern.

Im Zentrum steht die Nutzung digitaler Technologien. Sensoren, Kameras und IoT-Geräte erfassen kontinuierlich Daten. Experten werten diese Informationen mit modernen Analyseverfahren aus. Sie erkennen dadurch Schwachstellen, prognostizieren Entwicklungen und optimieren Prozesse. Urban Analytics fördert Transparenz und unterstützt datenbasierte Entscheidungen in der Stadtentwicklung.

Urban Analytics macht Städte messbar und ermöglicht eine zielgerichtete Steuerung urbaner Prozesse.

Methoden und Tools

Urban Analytics setzt auf eine Vielzahl von Methoden und Werkzeugen. Zu den wichtigsten zählen:

Big Data Analytics: Spezialisten verarbeiten riesige Datenmengen aus unterschiedlichen Quellen. Sie nutzen Algorithmen, um Muster zu erkennen und Prognosen zu erstellen.

Geoinformationssysteme (GIS): Diese Tools visualisieren räumliche Daten und unterstützen die Planung von Infrastrukturprojekten.

Künstliche Intelligenz (KI): KI-Modelle analysieren komplexe Zusammenhänge, etwa im Verkehrsmanagement oder bei der Energieoptimierung.

Sensorik und IoT: Sensoren liefern Echtzeitdaten zu Luftqualität, Verkehr oder Energieverbrauch.

Simulation und digitale Zwillinge: Digitale Abbilder von Städten ermöglichen präzise Simulationen und Szenarienanalysen.

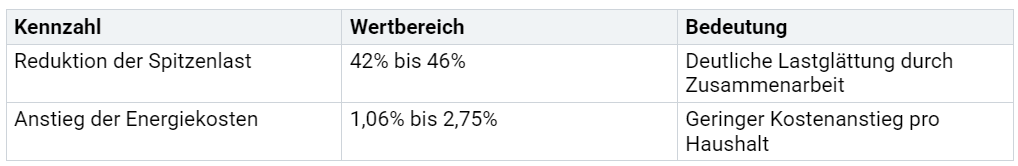

Die Wirksamkeit dieser Methoden zeigt sich in konkreten Zahlen. In Smart Neighborhoods senken kollaborative Demand-Response-Methoden die Spitzenlast um bis zu 46 %. Der Anstieg der Energiekosten bleibt dabei mit maximal 2,75 % pro Haushalt gering. Die folgende Tabelle verdeutlicht diese Effekte:

Diese Ergebnisse belegen, dass datengetriebene Methoden in Urban Analytics die Effizienz urbaner Systeme deutlich steigern und gleichzeitig die Belastung für die Bürger gering halten.

Technologien

Big Data

Big Data spielt eine zentrale Rolle in der digitalen Stadtplanung. Städte sammeln heute riesige Mengen an Daten aus verschiedenen Quellen. Dazu gehören Mobilfunkdaten, Floating Car Data, OpenStreetMap, Social Network Daten und Buchungsdaten von Mobilitätsanbietern. Diese Daten entstehen automatisiert und stehen flächendeckend zur Verfügung. Stadtplaner analysieren damit Verkehrsströme, O-D-Matrizen und Verkehrszustände. Sie nutzen die Ergebnisse, um Infrastruktur gezielt zu verbessern.

Die Auswertung großer Datenmengen ermöglicht fundierte Entscheidungen und eine effizientere Planung urbaner Infrastruktur.

Einige Herausforderungen bestehen bei der Datenqualität. Vollständigkeit und Repräsentativität beeinflussen die Aussagekraft. Erste Tools zur Qualitätsbewertung, wie für OpenStreetMap-Daten, unterstützen die Arbeit. In urbanen Seilbahnprojekten helfen Mobilfunkdaten, Personenströme zu ermitteln. Computational Design nutzt diese Daten, um neue Lösungen zu entwickeln.

KI und Algorithmen

Künstliche Intelligenz und Algorithmen verändern die Stadtplanung grundlegend. Forschende entwickeln neue analytische Rahmenwerke, die große Datensammlungen mit Stadtform und Nachhaltigkeitskennzahlen verknüpfen. Studien zeigen, dass KI nachhaltige und skalierbare Lösungen für Städte ermöglicht. Praktische Anwendungen reichen von der Flächennutzungsplanung über die Simulation städtischer Räume mit digitalen Zwillingen bis zur Analyse von Social Media für Bürgerengagement. Auch Sicherheitsanwendungen profitieren von KI.

Stadtverwaltungen setzen KI ein, um optimale Standorte für Wohn- und Gewerbeflächen zu bestimmen. Digitale Zwillinge simulieren Veränderungen und helfen, Auswirkungen besser zu verstehen. KI-gestützte Analysen unterstützen schnelle und datenbasierte Entscheidungen.

Visualisierung

Visualisierung macht komplexe Daten verständlich. Geoinformationssysteme (GIS) und interaktive Dashboards zeigen Muster und Trends auf einen Blick. Stadtplaner nutzen diese Werkzeuge, um Entwicklungen zu erkennen und Maßnahmen zu planen. Offene Datenplattformen fördern Transparenz und ermöglichen Bürgern den Zugang zu wichtigen Informationen.

Virtual Reality eröffnet neue Möglichkeiten für die Analyse und Präsentation urbaner Szenarien. Nutzer erleben geplante Veränderungen realitätsnah und können sich aktiv einbringen. In Smart Cities erleichtern Visualisierungskonzepte die Kommunikation zwischen Verwaltung, Wirtschaft und Bevölkerung.

Anwendungsfelder

Mobilität

Urban Analytics revolutioniert die Mobilitätsplanung in Städten. Sensoren und Mobilfunkdaten liefern präzise Informationen über Verkehrsströme, Staus und die Auslastung von Straßen. Stadtplaner erkennen Engpässe und passen Ampelschaltungen oder Fahrpläne dynamisch an. Intelligente Verkehrsmanagementsysteme steuern den öffentlichen Nahverkehr effizienter. Sie reduzieren Wartezeiten und verbessern die Pünktlichkeit. Floating Car Data zeigt, wie sich Autos durch die Stadt bewegen. Diese Daten helfen, neue Radwege oder Parkzonen gezielt zu planen. Städte wie Hamburg nutzen solche Analysen, um Sharing-Angebote optimal zu platzieren und die Erreichbarkeit von Stadtteilen zu erhöhen.

Urban Analytics ermöglicht eine nachhaltige und flexible Mobilität, die sich an den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen orientiert.

Energie

Im Energiesektor sorgt Urban Analytics für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit. Sensoren messen den Energieverbrauch in Echtzeit. Stadtwerke erkennen Spitzenlasten und steuern die Versorgung gezielt. Digitale Zwillinge simulieren verschiedene Szenarien, um den Ausbau erneuerbarer Energien zu planen. Künstliche Intelligenz prognostiziert den Bedarf und optimiert die Verteilung. In Smart Neighborhoods senken intelligente Steuerungen den Stromverbrauch, ohne den Komfort zu beeinträchtigen. Kommunen setzen auf datenbasierte Lösungen, um CO₂-Emissionen zu reduzieren und die Energiewende voranzutreiben.

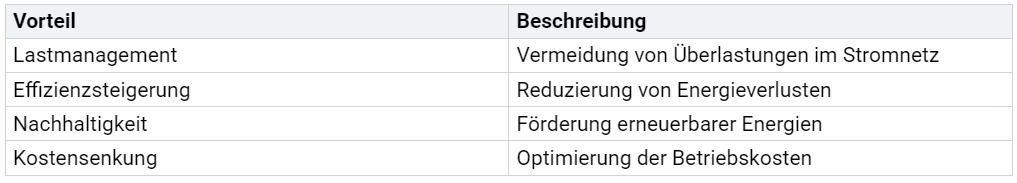

Eine Tabelle zeigt zentrale Vorteile datenbasierter Energieplanung:

Verwaltung

Stadtverwaltungen profitieren stark von Urban Analytics. Digitale Plattformen bündeln Daten aus verschiedenen Ämtern. Mitarbeitende erkennen Trends und Engpässe schneller. Sie treffen fundierte Entscheidungen auf Basis aktueller Informationen. Automatisierte Prozesse beschleunigen Genehmigungen und Anträge. Dashboards zeigen den Status von Bauprojekten, Bürgeranfragen oder Haushaltsmitteln übersichtlich an. Offene Datenplattformen fördern Transparenz und stärken das Vertrauen der Bürger. Städte wie München nutzen Urban Analytics, um Verwaltungsabläufe zu digitalisieren und Ressourcen gezielt einzusetzen.

Datenbasierte Verwaltung schafft mehr Effizienz und ermöglicht eine bürgernahe Stadtentwicklung.

Einzelhandel

Im Einzelhandel liefert Urban Analytics wertvolle Einblicke in das Kaufverhalten und die Standortattraktivität. Händler analysieren Passantenströme, Verweildauer und Umsatzdaten. Sie passen ihr Sortiment und ihre Öffnungszeiten an die Bedürfnisse der Kunden an. Städte nutzen diese Daten, um den Branchenmix zu optimieren und Leerstände zu vermeiden. Digitale Tools helfen, die Wirkung von Werbekampagnen und Events zu messen. In Einkaufsstraßen kommen Sensoren und Kameras zum Einsatz, um Besucherzahlen anonymisiert zu erfassen. So entstehen datenbasierte Strategien für ein attraktives Einkaufserlebnis.

Eine Liste zeigt typische Anwendungen im Einzelhandel:

Analyse von Besucherströmen und Hotspots

Optimierung von Ladenöffnungszeiten

Bewertung von Marketingmaßnahmen

Anpassung des Sortiments an Kundenbedürfnisse

Besucherfrequenz

Die Messung der Besucherfrequenz spielt eine zentrale Rolle im City-Marketing. Städte setzen moderne Technologien wie WiFi-Tracking, Kamerasysteme, Thermosensorik, LiDAR und Laserscanner ein. Diese Systeme erfassen Bewegungsmuster, Passantenfrequenzen und Verweilzeiten anonymisiert und datenschutzkonform. Die kontinuierliche Erhebung rund um die Uhr liefert wichtige Kennzahlen für die Bewertung von Einzelhandelsstandorten, Events und baulichen Maßnahmen. Stadtentwickler analysieren, wie sich Besucherströme durch Veranstaltungen oder neue Angebote verändern.

In Traunstein verknüpfen Verantwortliche Bewegungsdaten mit wirtschaftlichen Kennzahlen wie Einzelhandelsumsatz und Kaufkraftindex. Sie entwickeln gezielte Marketingstrategien und Stadtentwicklungsmaßnahmen. In Waldkirchen zeigen Frequenzanalysen, dass Events wie verkaufsoffene Sonntage die Aufenthaltsdauer der Besucher deutlich erhöhen. Dies wirkt sich positiv auf den lokalen Handel aus. Mobile Tracking nutzt anonymisierte Standortdaten von Mobilgeräten, um Bewegungsmuster großflächig und tagesaktuell zu analysieren. Städte wie Hall in Tirol verbessern so die Erreichbarkeit und Verkehrsführung gezielt.

Die digitale Besucherfrequenzmessung liefert die Grundlage für erfolgreiche City-Marketing-Konzepte und eine zukunftsfähige Stadtentwicklung.

Chancen

Nachhaltigkeit

Smart Cities fördern nachhaltige Stadtentwicklung. Sie setzen digitale Technologien ein, um Ressourcen zu schonen und Emissionen zu senken. Sensoren messen den Energieverbrauch in Echtzeit. Stadtwerke erkennen dadurch Einsparpotenziale und steuern die Versorgung gezielt. Digitale Zwillinge simulieren verschiedene Szenarien und helfen, erneuerbare Energien optimal einzusetzen. Städte reduzieren so ihren CO₂-Ausstoß und verbessern die Luftqualität. Machine Learning beschleunigt die Umsetzung von Klimazielen. Viele Kommunen nutzen datenbasierte Strategien, um nachhaltige Mobilität und Kreislaufwirtschaft zu stärken.

Nachhaltigkeit bleibt ein zentrales Ziel moderner Stadtplanung. Datengetriebene Ansätze unterstützen Städte dabei, Umweltbelastungen zu minimieren und Ressourcen effizient zu nutzen.

Effizienz

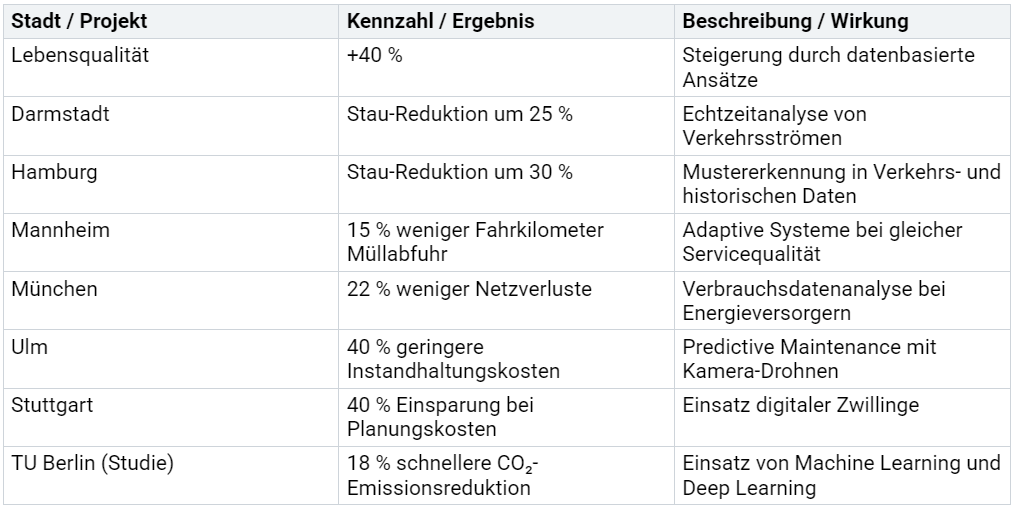

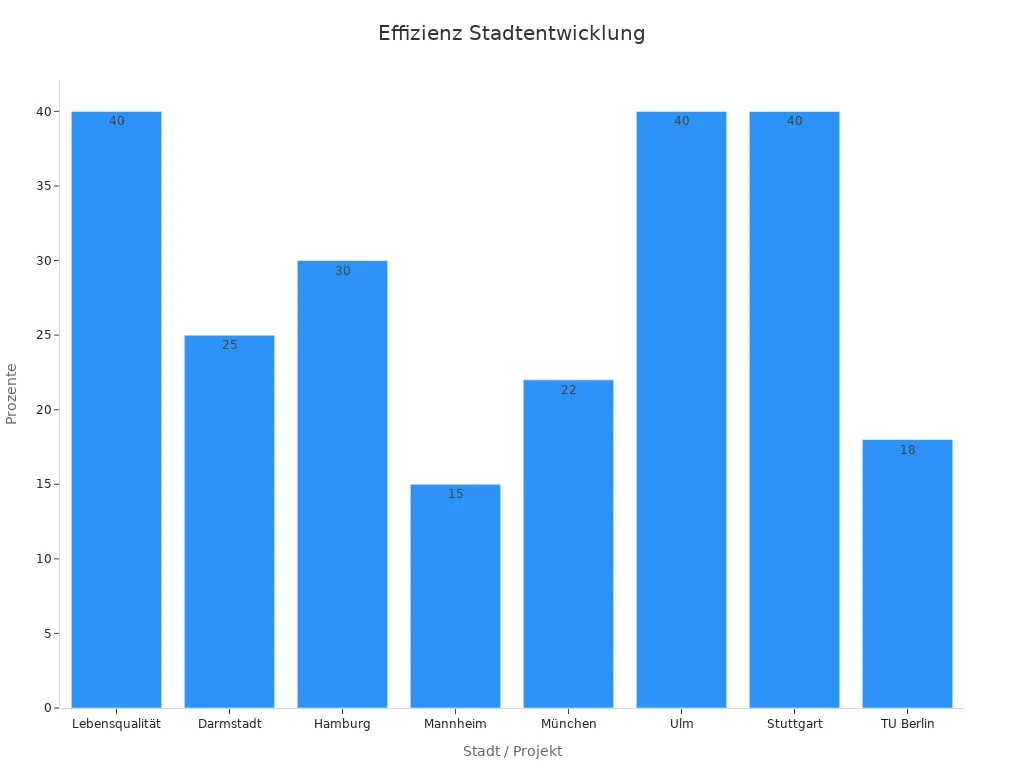

Datenbasierte Ansätze steigern die Effizienz in vielen Bereichen der Stadtentwicklung. Städte analysieren Verkehrsströme, Energieverbrauch und Instandhaltungskosten. Sie treffen Entscheidungen schneller und zielgerichteter. Die folgende Tabelle zeigt konkrete Ergebnisse aus verschiedenen Städten:

Diese Zahlen belegen, dass datengetriebene Lösungen die Effizienz in Verkehr, Energie und Verwaltung deutlich erhöhen.

Lebensqualität

Datengetriebene Strategien verbessern die Lebensqualität in urbanen Zentren spürbar. Fallstudien aus Städten wie Waldkirchen, Frankfurt und Madrid zeigen, dass Smart-City-Analytics die Infrastruktur, Sicherheit und Wirtschaftskraft stärken. Echtzeit-Datenanalysen helfen, Verkehrsflüsse zu optimieren und Sicherheitskonzepte anzupassen. Städte gestalten öffentliche Räume attraktiver und reagieren schneller auf die Bedürfnisse der Bürger. DSGVO-konforme Besucherdaten bilden die Grundlage für eine bürgernahe Stadtplanung. Das Whitepaper von Ariadne hebt hervor, dass datenbasierte Ansätze Wachstumspotenziale schaffen und die Lebensqualität um bis zu 40 % steigern.

Smart Cities setzen auf innovative Technologien, um das urbane Leben für alle Menschen angenehmer und sicherer zu machen.

Herausforderungen

Datenschutz

Datenschutz bleibt eine der größten Herausforderungen für Smart Cities. Städte erfassen und verarbeiten täglich riesige Mengen an personenbezogenen Daten. Sensoren, Kameras und Mobilfunkdaten liefern wertvolle Informationen, doch sie bergen Risiken für die Privatsphäre. Viele Bürger sorgen sich um die Sicherheit ihrer Daten. Sie erwarten Transparenz und Kontrolle über die Nutzung. Stadtverwaltungen müssen strenge Datenschutzkonzepte umsetzen. Die Einhaltung der DSGVO ist Pflicht. Anonymisierung und Pseudonymisierung schützen sensible Informationen. Verantwortliche setzen auf klare Richtlinien und regelmäßige Audits. Nur so entsteht Vertrauen in digitale Stadtprojekte.

Hinweis: Ohne Akzeptanz der Bürger scheitern datenbasierte Innovationen. Datenschutz bildet die Grundlage für gesellschaftliche Akzeptanz.

Komplexität

Die Komplexität urbaner Datenlandschaften wächst stetig. Unterschiedliche Systeme, Datenquellen und Technologien müssen miteinander kommunizieren. Stadtplaner stehen vor der Aufgabe, heterogene Daten zu integrieren und auszuwerten. Viele Plattformen nutzen verschiedene Standards und Schnittstellen. Die Interoperabilität bleibt eine große Hürde. Fehlende Kompatibilität erschwert die Zusammenarbeit zwischen Ämtern, Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Auch die Qualität der Daten schwankt stark. Fehlerhafte oder unvollständige Datensätze führen zu falschen Analysen. Fachkräfte benötigen spezielle Kompetenzen, um komplexe Systeme zu steuern und zu warten.

Unterschiedliche Datenformate erschweren die Integration.

Fehlende Standards behindern den Datenaustausch.

Hoher Schulungsbedarf für Mitarbeitende.

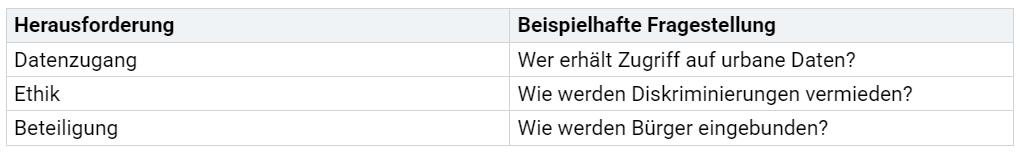

Governance

Governance umfasst die Steuerung, Kontrolle und ethische Ausrichtung digitaler Stadtentwicklung. Verantwortliche müssen klare Regeln für den Umgang mit Daten und Technologien festlegen. Sie stehen vor ethischen Fragen: Wer darf auf Daten zugreifen? Wie lassen sich Diskriminierung und Missbrauch verhindern? Beteiligung aller relevanten Akteure ist entscheidend. Nur durch transparente Prozesse und offene Kommunikation entsteht Vertrauen. Städte benötigen flexible Strukturen, um auf neue Herausforderungen zu reagieren. Governance-Modelle fördern Innovation, sichern aber auch die Rechte der Bürger.

Gute Governance schafft die Basis für nachhaltige und gerechte Smart Cities.

Praxisbeispiele

Projekte

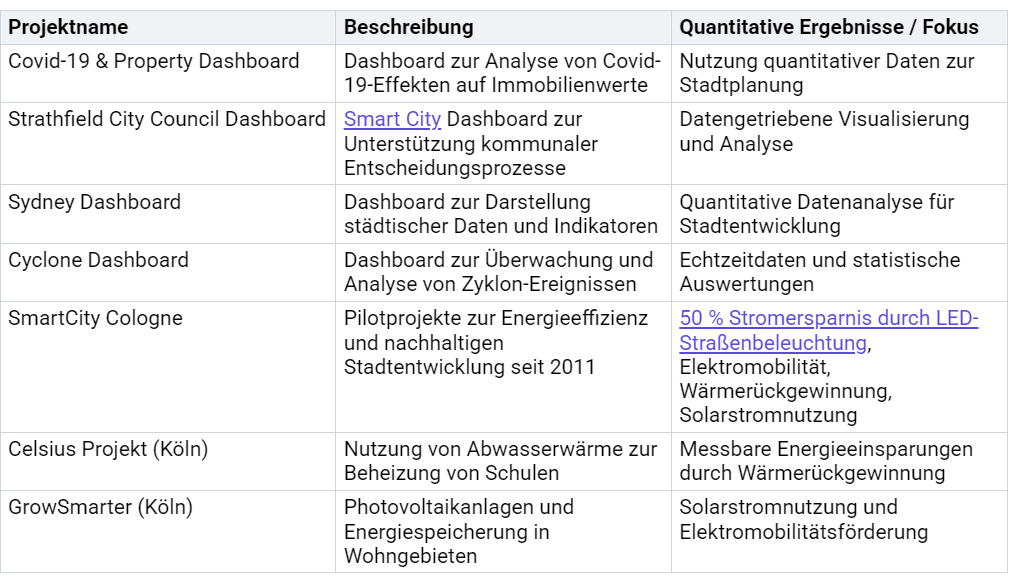

Viele Städte setzen Urban Analytics bereits erfolgreich in Pilotprojekten ein. Diese Projekte zeigen, wie datenbasierte Ansätze konkrete Verbesserungen erzielen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über ausgewählte Initiativen und deren messbare Ergebnisse:

Diese Projekte liefern wertvolle Erkenntnisse für die Weiterentwicklung smarter Städte. Besonders SmartCity Cologne und das Celsius Projekt zeigen, wie Energieeinsparungen und nachhaltige Technologien messbar umgesetzt werden.

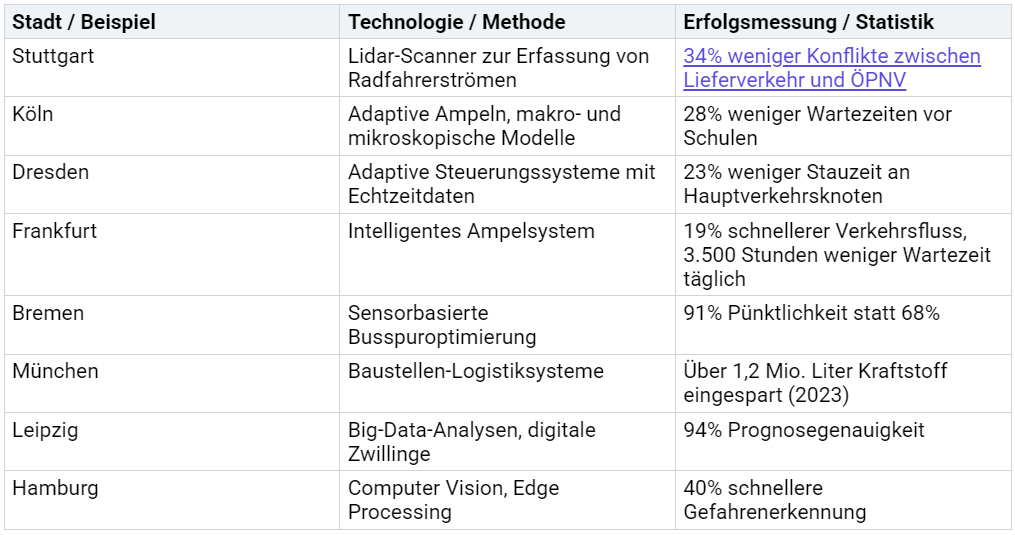

Best Practices

Best-Practice-Beispiele aus deutschen Städten verdeutlichen den praktischen Nutzen urbaner Technologien. Verschiedene Methoden wie Lidar-Scanner, adaptive Ampeln und digitale Zwillinge führen zu messbaren Verbesserungen im Alltag. Die folgende Tabelle fasst zentrale Ergebnisse zusammen:

Diese Beispiele zeigen, wie Städte durch gezielten Technologieeinsatz Wartezeiten, Emissionen und Unfallrisiken senken. Urban Analytics unterstützt Kommunen dabei, messbare Fortschritte für Bürger und Umwelt zu erzielen.

Empfehlungen

Strategien

Erfolgreiche digitale Stadtplanung basiert auf klaren, datengetriebenen Strategien. Städte setzen zunehmend auf quantitative Analysen, um die Wirkung von Stadtentwicklungsmaßnahmen objektiv zu bewerten. Im Midstad-Projekt analysieren Fachleute große Datensätze aus Mobilität, Konsum und semantischen Quellen. Sie untersuchen Besucherprofile, Milieus, Frequenzverhalten und wirtschaftliches Potenzial. Diese Methodik ermöglicht eine datenbasierte Steuerung von Investitionen und Planung. Besonders das Konzept der Social Impact Real Estate gewinnt an Bedeutung. Es integriert soziale Kriterien wie Diversität, Zugänglichkeit und Aufenthaltsqualität in die Bewertung von Immobilien und Stadtquartieren. Das Pilotprojekt an der Frankfurter Zeil dient als Vorbild für weitere europäische Innenstädte. Städte, die solche datenbasierten Ansätze nutzen, fördern gezielt urbane Resilienz und wirtschaftliche Teilhabe.

Tipp: Datengetriebene Strategien unterstützen nachhaltiges Placemaking und stärken die Wettbewerbsfähigkeit von Städten.

Kompetenzen

Digitale Stadtplanung verlangt nach interdisziplinären Kompetenzen. Teams aus Data Scientists, Umweltingenieuren und Verwaltungsexperten erzielen gemeinsam bessere Ergebnisse. Automatisierte Flächenbewertungen verkürzen Planungszeiten deutlich. Praxisnahe Schulungen und cloudbasierte Tools erleichtern den Umgang mit Geodaten. Standardisierte Schnittstellen und zentrale Dashboards ermöglichen Echtzeit-Analysen und fördern die Zusammenarbeit. Studien zeigen, dass interdisziplinäre Teams den Projekterfolg um 68 % steigern. Kommunen profitieren von Schulungen in Machine Learning und Deep Learning, um digitale Werkzeuge effektiv einzusetzen. Kooperationen mit Tech-Startups und kontinuierliche Trainings sichern die digitale Transformation.

Empfohlene Kompetenzen:

Datenanalyse und Statistik

Geoinformationssysteme (GIS)

Rechtliche Grundlagen des Datenschutzes

Projektmanagement und Kommunikation

Zusammenarbeit

Städte erreichen nachhaltige Innovationen nur durch enge Zusammenarbeit aller Akteure. Stakeholder-Management wird zum Schlüsselfaktor. Behörden, Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Bürger bringen unterschiedliche Perspektiven ein. Standardisierungsrichtlinien und gemeinsame Schulungsprogramme erleichtern die Integration neuer Technologien. Kooperationen zwischen Verwaltung und Startups fördern praxisnahe Lösungen. Offene Kommunikation und transparente Prozesse stärken das Vertrauen und die Akzeptanz digitaler Stadtprojekte.

Erfolgreiche Smart Cities setzen auf starke Netzwerke, kontinuierlichen Austausch und eine gemeinsame Vision für die Stadt der Zukunft.

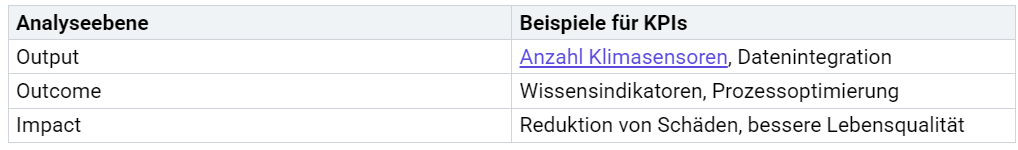

Smart Cities erzielen messbare Fortschritte durch klare KPIs wie installierte Sensoren, Wissenszuwachs und langfristige Verbesserungen der Aufenthaltsqualität. Die folgende Tabelle zeigt zentrale Analyseebenen:

Zukünftig gewinnen KI, digitale Zwillinge und partizipative Prozesse an Bedeutung. Städte sollten Chancen aktiv nutzen und Herausforderungen gemeinsam meistern.

FAQ

Was versteht man unter einem digitalen Zwilling in der Stadtplanung?

Ein digitaler Zwilling bildet eine Stadt oder ein Stadtteil virtuell ab. Er simuliert Prozesse wie Verkehr oder Energieverbrauch. Stadtplaner testen damit verschiedene Szenarien und erkennen Optimierungspotenziale. Digitale Zwillinge unterstützen datenbasierte Entscheidungen und fördern nachhaltige Entwicklung.

Wie schützt eine Smart City die Privatsphäre der Bürger?

Städte setzen auf Anonymisierung und Pseudonymisierung von Daten. Sie beachten die DSGVO und führen regelmäßige Audits durch. Verantwortliche informieren Bürger transparent über Datennutzung. Datenschutz bildet die Grundlage für Vertrauen und Akzeptanz digitaler Lösungen.

Welche Vorteile bieten offene Datenplattformen?

Offene Datenplattformen ermöglichen freien Zugang zu städtischen Informationen. Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Bürger nutzen diese Daten für Innovationen. Sie fördern Transparenz, beschleunigen Entscheidungsprozesse und stärken die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit.

Wie profitieren Einzelhändler von Urban Analytics?

Urban Analytics liefert Einzelhändlern präzise Informationen zu Besucherströmen und Kundenverhalten. Händler passen ihr Sortiment gezielt an. Sie optimieren Öffnungszeiten und Marketingmaßnahmen. Datenbasierte Strategien steigern die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit von Standorten.

Welche Kompetenzen sind für die digitale Stadtplanung besonders wichtig?

Fachkräfte benötigen Kenntnisse in Datenanalyse, Geoinformationssystemen und Datenschutz. Projektmanagement und Kommunikationsfähigkeit unterstützen die Zusammenarbeit im Team. Interdisziplinäre Kompetenzen fördern innovative Lösungen und sichern den Erfolg digitaler Stadtentwicklungsprojekte.