Smart Cities setzen neue Maßstäbe für nachhaltige Mobilität. Sie nutzen Digitalisierung, Vernetzung und grüne Technologien, um Verkehr umweltfreundlicher und effizienter zu gestalten. Innovative Lösungen wie intelligente Parksysteme reduzieren den CO2-Ausstoß spürbar.

Smarte Parkraumlösungen sparen jährlich bis zu 900.000 Tonnen CO2 ein.

Sensoren in der Müllabfuhr verringern unnötige Fahrten und senken Emissionen.

Straßenlaternen mit intelligenter Steuerung sparen Energie und verbessern den Verkehrsfluss.

Diese Entwicklungen erhöhen die Lebensqualität und sichern die Zukunft urbaner Räume.

Wichtige Erkenntnisse

Smart Cities nutzen digitale Technologien und Vernetzung, um den Verkehr umweltfreundlicher und effizienter zu gestalten.

Nachhaltige Mobilität reduziert Emissionen, verbessert die Luftqualität und steigert die Lebensqualität in Städten.

Sharing-Modelle, Elektromobilität sowie Rad- und Fußverkehr sind wichtige Bausteine für eine nachhaltige Stadtmobilität.

Datenanalyse und intelligente Verkehrssysteme helfen, Staus zu vermeiden und den Verkehrsfluss zu optimieren.

Transparenz, Datenschutz und Bürgerbeteiligung sind entscheidend für die Akzeptanz und den Erfolg smarter Mobilitätslösungen.

Herausforderungen

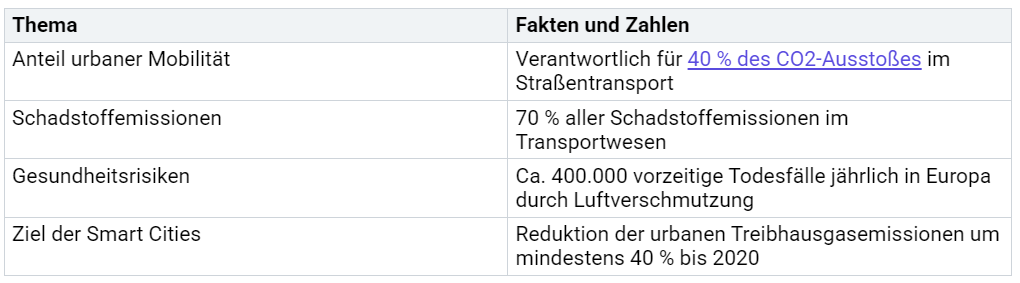

Emissionen

Städte stehen vor großen Herausforderungen durch Emissionen aus dem Verkehr. Motorisierte Fahrzeuge verursachen einen Großteil der Luftverschmutzung. Elektrofahrzeuge bieten eine Lösung, da sie keine lokalen Schadstoffe ausstoßen. Der Ausbau von Ladeinfrastruktur und intelligente Verkehrssysteme helfen, die Luftqualität zu verbessern und die Gesundheit der Menschen zu schützen.

Die Studie „Mobilität in Deutschland 2008“ zeigt, dass fast die Hälfte des städtischen Verkehrsaufkommens auf den motorisierten Individualverkehr entfällt. Dieser Verkehr trägt erheblich zu Schadstoffen wie Stickstoffdioxid, Feinstaub und Kohlenmonoxid bei. Diese Stoffe verschlechtern die Luft und führen zu Atemwegserkrankungen. Besonders in Ballungsräumen ist die Belastung mit Stickstoffdioxid hoch. Trotz moderner Fahrzeugtechnologien bleibt der Rückgang der Emissionen gering. Deshalb setzen Smart Cities auf nachhaltige Mobilitätskonzepte.

Überlastung

Überlastung im Straßenverkehr stellt ein weiteres großes Problem dar. Viele Städte kämpfen mit Staus und langen Reisezeiten. Die Folgen betreffen nicht nur die Umwelt, sondern auch die Lebensqualität der Menschen.

Verkehrsstaus verlängern die Reisezeiten um 25 bis 60 %.

Autofahrer verbringen durchschnittlich 148 Stunden pro Jahr im Stau.

Staus verursachen Stress und Zeitverlust für alle Verkehrsteilnehmer.

Hohe Belastung der Luft durch Stickstoffdioxid und Feinstaub entsteht vor allem durch den motorisierten Straßenverkehr.

Flächenverbrauch

Der Verkehr beansprucht viel Platz in Städten. Straßen, Parkplätze und Infrastruktur nehmen große Flächen ein, die für Grünanlagen oder Wohnraum fehlen. Besonders der motorisierte Individualverkehr benötigt viel Raum. Dadurch sinkt die Lebensqualität, weil weniger Platz für Erholung, Spiel und Natur bleibt. Smart Cities versuchen, den Flächenverbrauch zu reduzieren, indem sie den öffentlichen Nahverkehr und alternative Mobilitätsformen fördern.

Smart Cities und Mobilität

Digitalisierung

Digitale Technologien verändern die Mobilität in Städten grundlegend. Sie ermöglichen neue Lösungen, die den Verkehr effizienter und umweltfreundlicher machen. Städte setzen auf digitale Plattformen, die verschiedene Verkehrsmittel wie Bus, Bahn und Fahrrad miteinander verbinden. Nutzer erhalten dadurch Echtzeitinformationen und können ihre Wege besser planen. Autonomes Fahren verbessert die Verkehrssicherheit und reduziert Unfälle. Elektromobilität senkt lokale Schadstoffemissionen und trägt zur Verbesserung der Luftqualität bei. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur unterstützt den Umstieg auf Elektrofahrzeuge. Digitale Innovationen fördern auch Sharing-Modelle wie Carsharing und Bikesharing. Diese Angebote machen nachhaltige Mobilität für viele Menschen attraktiver.

Tipp: Digitale Lösungen wie intelligente Ampeln und Verkehrsmanagementsysteme helfen, Staus zu vermeiden und Emissionen zu senken.

Wichtige digitale Innovationen in Smart Cities:

Autonomes Fahren für mehr Sicherheit und Effizienz

Elektromobilität und Ausbau der Ladeinfrastruktur

Digitale Plattformen für die Integration verschiedener Verkehrsmittel

Echtzeitinformationen zur besseren Reiseplanung

Sharing-Modelle wie Carsharing und Bikesharing

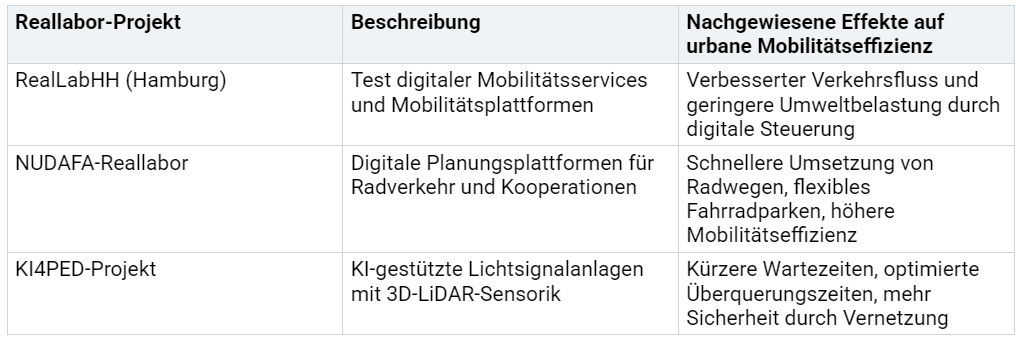

Vernetzung

Vernetzung bildet das Rückgrat moderner Mobilität in Smart Cities. Sie verbindet Fahrzeuge, Infrastruktur und Nutzer miteinander. 5G-Netzwerke sorgen für schnelle und stabile Kommunikation zwischen IoT-Geräten. Intelligente Verkehrssysteme nutzen Echtzeitdaten, um Verkehrsflüsse zu steuern. Vernetzte Ampeln passen sich automatisch an das Verkehrsaufkommen an und reduzieren Staus um bis zu 20 Prozent. Städte fördern Shared Mobility und emissionsfreie Verkehrsmittel durch digitale Steuerung.

Die Wirkung von Vernetzung zeigt sich in verschiedenen Projekten:

Datenanalyse

Datenanalyse spielt eine zentrale Rolle im urbanen Mobilitätsmanagement. Städte erfassen große Mengen an Verkehrsdaten mit Sensoren an Fahrzeugen, Straßen und Ampeln. Sie nutzen auch Kameras, Smartphones und Navigationssysteme als Datenquellen. Diese Informationen helfen, Verkehrsströme zu überwachen und zu optimieren. Statistische Analysen zeigen, wie Städte ihre Mobilitätsplanung verbessern können.

Experten erstellen einen Überblick über die Ziele der Verkehrsplanung.

Sie führen Umfragen durch, um Prioritäten und Datenverfügbarkeit zu ermitteln.

Sie analysieren Mobilitätspläne und entwickeln Indikatoren für nachhaltige Mobilität.

Kommunen, Bundesländer und Verbände diskutieren und finalisieren diese Indikatoren.

Die Ergebnisse werden in Steckbriefen mit Berechnungsmethoden dokumentiert.

Sensoren messen Geschwindigkeit, Verkehrsdichte und Umweltbedingungen.

Kameras zählen Verkehrsteilnehmer.

Smartphones liefern Daten für Verkehrsprognosen.

Soziale Medien und Online-Plattformen melden Störungen und Baustellen.

Historische Daten helfen, das Verkehrsverhalten zu verstehen.

Diese Daten fließen in zentrale Plattformen ein. Städte können so Verkehrsflüsse steuern, die Sicherheit erhöhen und Umweltauswirkungen verringern. Smart Cities nutzen Datenanalyse, um ihre Ziele im Klimaschutz und in der nachhaltigen Stadtentwicklung zu erreichen.

Elemente nachhaltiger Mobilität

Verkehrssysteme

Intelligente Verkehrssysteme steuern den urbanen Verkehr effizient. Sensoren und digitale Plattformen erfassen Daten in Echtzeit. Städte nutzen diese Informationen, um Staus zu vermeiden und Emissionen zu senken. Adaptive Ampeln passen sich dem Verkehrsaufkommen an. Verkehrsmanagementsysteme leiten Fahrzeuge gezielt um. So entsteht ein flüssiger Verkehrsfluss. Die Integration verschiedener Verkehrsmittel fördert die Nutzung nachhaltiger Alternativen.

Öffentlicher Nahverkehr

Ein leistungsfähiger öffentlicher Nahverkehr bildet das Rückgrat nachhaltiger Mobilität. Busse, Bahnen und Straßenbahnen bieten eine klimafreundliche Alternative zum Auto. Viele Städte investieren in moderne Fahrzeuge mit Elektro- oder Wasserstoffantrieb. Digitale Fahrpläne und Echtzeitinformationen erleichtern die Nutzung. Multimodale Angebote verbinden den Nahverkehr mit Sharing-Diensten und Fahrradverleih. So erreichen Menschen ihr Ziel flexibel und umweltfreundlich.

Elektromobilität

Elektromobilität gewinnt in Städten an Bedeutung. Immer mehr Menschen steigen auf Elektroautos und E-Bikes um. Unternehmen wie Ionity bauen das Ladenetz in Ballungsräumen und an Verkehrsknotenpunkten aus. In Parsdorf stehen zum Beispiel 24 Ladepunkte zur Verfügung. Das Ladenetz wächst schneller als der Fahrzeugbestand. Innovative Preismodelle und eine dichte Infrastruktur fördern den Umstieg. Auch bei stagnierenden Verkaufszahlen bleibt Elektromobilität ein wichtiger Baustein für nachhaltige Mobilität in urbanen Gebieten.

Sharing

Sharing-Modelle verändern die urbane Mobilität. Carsharing, Bikesharing und E-Scooter bieten flexible Alternativen zum eigenen Auto. Nutzer buchen Fahrzeuge per App und zahlen nur für die tatsächliche Nutzung. Das reduziert den Bedarf an Parkplätzen und senkt Emissionen. Städte fördern Sharing-Angebote durch spezielle Parkzonen und digitale Plattformen. Multimodale Mobilitätsplattformen verbinden Sharing-Dienste mit dem öffentlichen Nahverkehr.

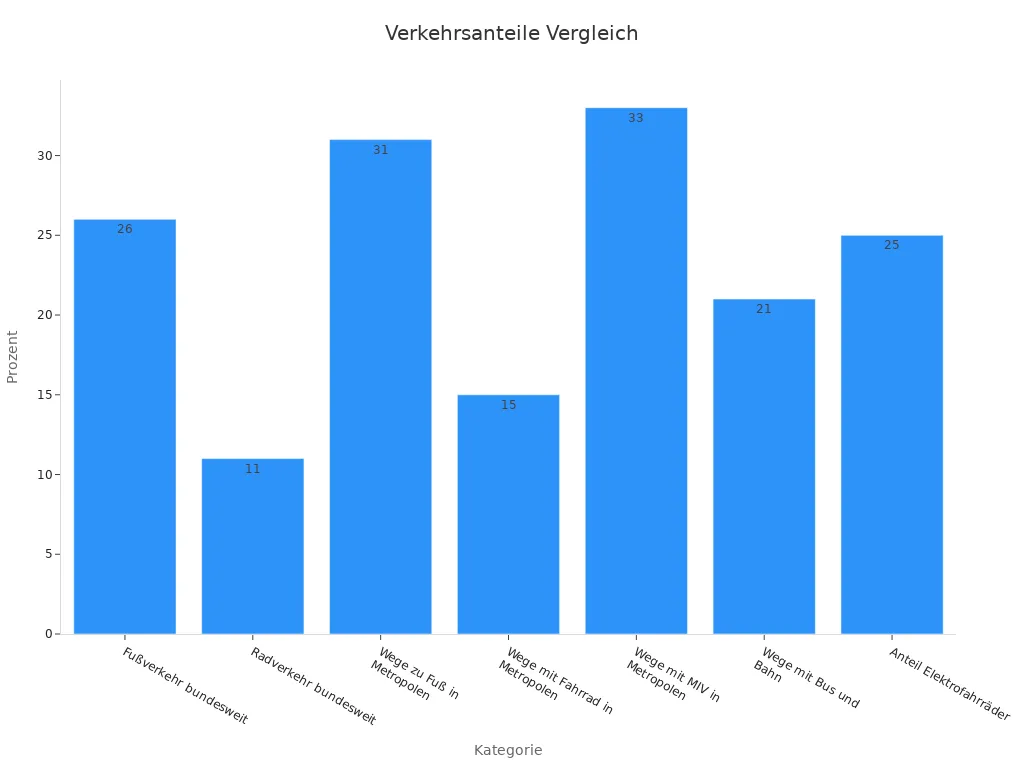

Rad- und Fußverkehr

Rad- und Fußverkehr gewinnen in Städten immer mehr an Bedeutung. Viele Menschen nutzen das Fahrrad oder gehen zu Fuß, um Wege zurückzulegen. Die folgende Liste zeigt aktuelle Trends:

46 % der Deutschen möchten häufiger Fahrrad oder Pedelec fahren.

25 % planen den Kauf eines Fahrrads oder Pedelecs innerhalb eines Jahres.

94 % fühlen sich auf getrennten Radwegen sicher.

Über 20 % der Berufstätigen fahren regelmäßig mit dem Fahrrad oder Pedelec zur Arbeit.

Die Kombination von Fahrrad und öffentlichem Verkehr wird beliebter.

Eine Tabelle verdeutlicht die Entwicklung:

Tipp: Getrennte Radwege und sichere Fußwege erhöhen die Attraktivität nachhaltiger Mobilität und fördern die Gesundheit der Stadtbewohner.

Technologien und Lösungen

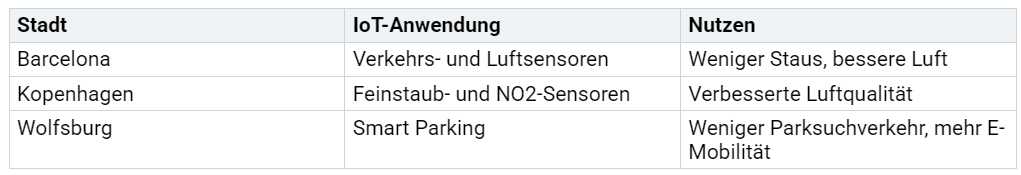

IoT

Das Internet der Dinge (IoT) verändert die Mobilität in Städten. Sensoren und vernetzte Geräte liefern Echtzeitdaten über Verkehr, Luftqualität und Parkplätze. In Deutschland gibt es über 28.000 digitalisierte Stellplätze. Diese Technik spart Zeit, reduziert den Parksuchverkehr und senkt den CO2-Ausstoß jährlich um etwa 8,9 Millionen Tonnen. Städte wie Barcelona und Kopenhagen nutzen IoT-Sensoren, um Staus zu vermeiden und die Luftqualität zu verbessern. Wolfsburg setzt auf Smart Parking, um E-Mobilität zu integrieren und den Verkehr zu steuern.

Tipp: IoT-Lösungen helfen, Verkehrsprobleme in Smart Cities gezielt zu lösen.

Autonomes Fahren

Autonomes Fahren gilt als Schlüsseltechnologie für die Zukunft der Mobilität. Simulationen und reale Tests prüfen die Sicherheit und Effizienz dieser Systeme. Ein neues Bewertungsmodell für Simulationen sorgt dafür, dass autonome Fahrzeuge auch seltene und gefährliche Situationen sicher meistern. Prüforganisationen wie TÜV SÜD unterstützen die Einhaltung internationaler Standards. Simulationen sparen Zeit und Kosten, da sie viele Tests in kurzer Zeit ermöglichen. Forschungseinrichtungen entwickeln Methoden, um das Verhalten von KI-basierten Systemen zu bewerten. So entsteht Vertrauen in autonome Fahrzeuge.

Verkehrsmanagement

Intelligentes Verkehrsmanagement nutzt Echtzeitdaten und künstliche Intelligenz, um den Verkehrsfluss zu steuern. Systeme wie PSIRoads passen Ampeln automatisch an das Verkehrsaufkommen an. Das reduziert Staus und senkt die Umweltbelastung. Cloud-basierte Lösungen wie Smart Parking erkennen freie Parkplätze und leiten Autofahrer gezielt dorthin. Bis zu 30 % der innerstädtischen Staus entstehen durch Parkplatzsuche. Moderne Verkehrsmanagementsysteme helfen, diese Belastung zu verringern und die Lebensqualität zu steigern.

Multimodalität

Multimodale Konzepte verbinden verschiedene Verkehrsmittel zu einer nahtlosen Mobilitätskette. Plattformen wie Mobility as a Service (MaaS) bündeln Angebote wie ÖPNV, Carsharing und E-Scooter in einer App. Nutzer können flexibel zwischen Verkehrsmitteln wechseln. Das erleichtert die Planung und reduziert den Individualverkehr. Intelligente Verkehrsmanagementsysteme und Sharing-Angebote fördern nachhaltige Mobilität. Smart Cities setzen auf diese Lösungen, um Straßen zu entlasten und Emissionen zu senken.

Vorteile

Umwelt

Nachhaltige Mobilität schützt die Umwelt in Städten. Elektromobilität, Carsharing und Fahrradverkehr senken die Emissionen von Schadstoffen wie Stickstoffdioxid und Feinstaub. Diese Stoffe entstehen vor allem durch den Autoverkehr und verschlechtern die Luftqualität. Weniger Emissionen bedeuten weniger Atemwegserkrankungen und eine gesündere Bevölkerung. Auch der Straßenlärm nimmt ab, wenn mehr Menschen auf das Fahrrad oder den öffentlichen Nahverkehr umsteigen. Lärm gilt als Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Der geringere Flächenverbrauch durch alternative Mobilitätsformen schafft mehr Platz für Grünflächen und Erholungsräume. Städte gewinnen an Lebensqualität, wenn weniger Autos den öffentlichen Raum dominieren. Eine Verlagerung von Kurzstrecken auf das Fahrrad könnte jährlich bis zu 7,5 Millionen Tonnen CO₂ einsparen. So leisten Smart Cities einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Gesundheit ihrer Bewohner.

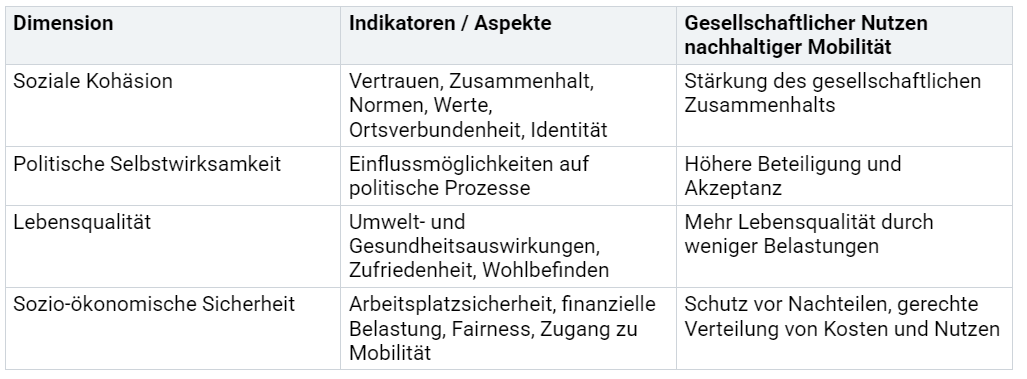

Gesellschaft

Nachhaltige Mobilität stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie fördert das Vertrauen in die Akteure der Verkehrswende und steigert die Akzeptanz neuer Konzepte. Menschen erleben mehr Lebensqualität durch weniger Lärm und bessere Luft. Die folgende Tabelle zeigt zentrale gesellschaftliche Vorteile:

Tipp: Eine gerechte Verteilung der Kosten und ein fairer Zugang zu klimafreundlicher Mobilität fördern die soziale Gerechtigkeit in der Stadt.

Wirtschaft

Intelligente Mobilitätslösungen bringen viele wirtschaftliche Vorteile für Städte. Sie schaffen neue Arbeitsplätze und fördern Start-ups. Die Digitalisierung und Automatisierung steigern die Effizienz im Verkehr und senken Kosten. Moderne Dateninfrastrukturen ermöglichen Synergieeffekte und verbessern die Nutzung von Ressourcen. Sharing-Modelle und autonome Fahrzeuge reduzieren Staus und Emissionen, was die Lebensqualität erhöht. Digitale Plattformen und E-Government stärken die Innovationskraft und Transparenz. Neue Geschäftsmodelle entstehen und machen Städte wettbewerbsfähiger. Echtzeit-Verkehrsleitsysteme optimieren Fahrpläne und erhöhen die Sicherheit im Straßenverkehr.

Intelligente Mobilitätslösungen schaffen innovative Arbeitsplätze.

Digitalisierung und Automatisierung steigern die Effizienz.

Sharing-Modelle und autonome Fahrzeuge reduzieren Staus und Emissionen.

Digitale Plattformen fördern Bürgerbeteiligung und Transparenz.

Neue Geschäftsmodelle stärken die Wettbewerbsfähigkeit von Städten.

Echtzeit-Verkehrsleitsysteme erhöhen die Sicherheit und fördern umweltfreundlichen Verkehr.

Städte, die auf nachhaltige Mobilität setzen, sichern ihre wirtschaftliche Zukunft und bieten ihren Bewohnern mehr Lebensqualität.

Herausforderungen und Grenzen

Datenschutz

Smart Cities sammeln große Mengen an Mobilitätsdaten. Sensoren, Kameras und Apps erfassen Bewegungen, Standorte und Nutzungsgewohnheiten. Viele Menschen sorgen sich um den Schutz ihrer persönlichen Daten. Sie fragen sich, wer Zugriff auf diese Informationen erhält und wie sicher die Speicherung ist. Datenschutzgesetze wie die DSGVO regeln den Umgang mit sensiblen Daten. Städte müssen hohe Sicherheitsstandards einhalten. Sie verschlüsseln Daten und anonymisieren Nutzerprofile. Trotzdem bleibt das Risiko von Datenmissbrauch bestehen. Vertrauen entsteht nur, wenn Städte offen über Datennutzung informieren.

Tipp: Transparente Kommunikation und klare Datenschutzrichtlinien stärken das Vertrauen der Bürger in smarte Mobilitätslösungen.

Kosten

Die Einführung nachhaltiger Mobilität in Smart Cities verursacht hohe Kosten. Städte investieren in digitale Infrastruktur, Sensoren, Ladepunkte und neue Fahrzeuge. Die Wartung und der Betrieb moderner Systeme erfordern zusätzliches Budget. Öffentliche Förderprogramme unterstützen viele Projekte, doch nicht alle Kommunen profitieren gleichermaßen. Kleine Städte stehen oft vor finanziellen Hürden. Sie müssen Prioritäten setzen und langfristig planen. Investitionen zahlen sich aus, wenn sie die Lebensqualität erhöhen und Folgekosten durch Umweltbelastungen senken.

Akzeptanz

Neue Mobilitätskonzepte stoßen nicht immer auf Zustimmung. Viele Menschen bevorzugen das eigene Auto. Sie sehen Veränderungen skeptisch. Gewohnheiten lassen sich nur langsam ändern. Städte fördern die Akzeptanz durch Informationskampagnen, Pilotprojekte und Beteiligungsformate. Erfolgreiche Beispiele zeigen, dass Bürger bereit sind, neue Wege zu gehen, wenn sie Vorteile erkennen. Einfache Bedienung, Zuverlässigkeit und Sicherheit überzeugen viele Nutzer.

Informationsveranstaltungen und Testphasen helfen, Vorurteile abzubauen.

Beteiligung der Bürger bei der Planung erhöht die Akzeptanz.

Positive Erfahrungen mit Sharing-Angeboten fördern die Nutzung.

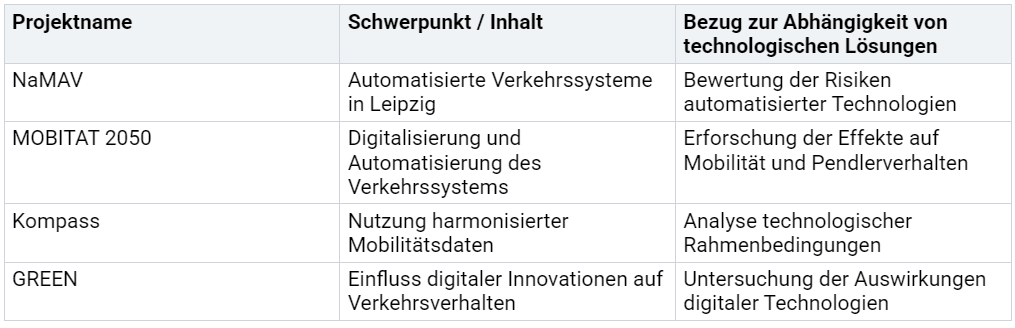

Abhängigkeit

Smart Cities setzen stark auf technologische Lösungen. Sie nutzen digitale Plattformen, automatisierte Systeme und vernetzte Infrastruktur. Diese Abhängigkeit birgt Risiken. Technische Störungen, Cyberangriffe oder Systemausfälle können den Verkehr lahmlegen. Studien und Projekte wie NaMAV, MOBITAT 2050 oder Kompass untersuchen die Chancen und Risiken solcher Technologien. Sie analysieren, wie digitale Innovationen Mobilität verändern und welche neuen Abhängigkeiten entstehen.

Digitale Lösungen bieten viele Vorteile, doch sie machen Städte auch anfällig für technische Probleme. Eine ausgewogene Strategie berücksichtigt sowohl Innovation als auch Sicherheit.

Praxisbeispiele

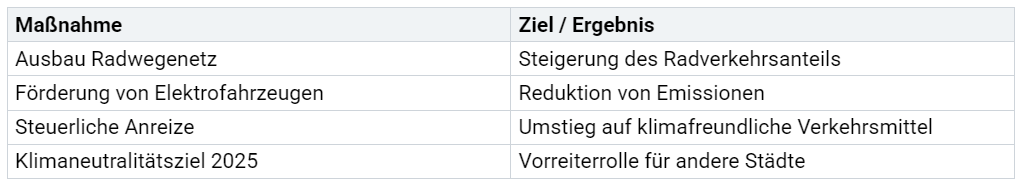

Kopenhagen

Kopenhagen gilt als Vorbild für nachhaltige Mobilität in Europa. Die Stadt hat ein Radwegenetz von über 400 Kilometern aufgebaut. Viele Menschen nutzen das Fahrrad täglich für den Weg zur Arbeit oder zur Schule. Die Stadt fördert Elektrofahrzeuge durch eine dichte Ladeinfrastruktur und steuerliche Vorteile. Kopenhagen verfolgt das Ziel, bis 2025 die erste klimaneutrale Hauptstadt zu werden. Die Kombination aus Radverkehr, öffentlichem Nahverkehr und gezielten Anreizen für nachhaltige Mobilität zeigt große Wirkung.

Singapur

Singapur setzt auf datenbasierte Lösungen, um Mobilität und Lebensqualität zu verbessern. Die Stadt nutzt smarte Systeme im Verkehr, bei der Wasserversorgung und in der Müllentsorgung. Digitale Zwillinge und IoT-Technologien helfen, Verkehrsströme zu steuern und Ressourcen effizient zu nutzen. Die Verwaltung digitalisiert viele Dienstleistungen, um Prozesse zu beschleunigen. Singapur fördert nachhaltige Stadtentwicklung durch intelligentes Wassermanagement, 5G-Netze und innovative Infrastruktur. Das Ziel: eine lebenswerte, nachhaltige und wirtschaftlich starke Stadt.

Hinweis: Daten bilden die Grundlage für viele Smart Cities, um Mobilitätsangebote und Ressourcenmanagement zu optimieren.

Hamburg

Hamburg investiert gezielt in nachhaltige Stadtentwicklung. Die Stadt fördert den Ausbau von Grünflächen und urbanen Freiräumen. Projekte wie „Zukunft Stadtgrün“ zeigen, wie Stadtgrün und Mobilität zusammenspielen. Hamburg setzt auf moderne ÖPNV-Angebote, Radwege und Sharing-Modelle. Statistische Fallstudien belegen, dass diese Maßnahmen die Lebensqualität und Umweltbilanz verbessern. Die Stadt arbeitet mit Universitäten und Forschungseinrichtungen zusammen, um neue Lösungen zu entwickeln.

Weitere Städte

Viele europäische Städte wie Basel, Antwerpen, Helsinki und Wien setzen auf einen Modal Shift hin zu Fahrrad, ÖPNV und Sharing-Angeboten. Sie kombinieren „Push & Pull“-Maßnahmen: Förderung nachhaltiger Verkehrsmittel und gleichzeitige Reduzierung des Autoverkehrs. Beteiligungsverfahren binden Bürger und Unternehmen in die Planung ein. EU-Förderprogramme unterstützen die Umsetzung. Die Erfahrungen zeigen, dass Smart Cities durch gezielte Maßnahmen nachhaltige Mobilität erfolgreich gestalten.

Smart Cities gestalten Mobilität neu. Sie setzen auf digitale Technologien, um Städte sauberer und lebenswerter zu machen. Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft profitieren von weniger Emissionen, mehr Lebensqualität und neuen Arbeitsplätzen. Zukünftige Innovationen bieten großes Potenzial für nachhaltige Mobilität. Jeder kann einen Beitrag leisten, indem er umweltfreundliche Verkehrsmittel nutzt oder sich an lokalen Projekten beteiligt.

FAQ

Was versteht man unter nachhaltiger Mobilität in Smart Cities?

Nachhaltige Mobilität in Smart Cities bedeutet, dass Städte umweltfreundliche, effiziente und vernetzte Verkehrslösungen fördern. Sie setzen auf ÖPNV, Radverkehr, Sharing-Modelle und digitale Technologien. Das Ziel: weniger Emissionen, bessere Luft und mehr Lebensqualität.

Wie profitieren Bürgerinnen und Bürger von Smart Mobility?

Bürgerinnen und Bürger erleben weniger Staus, bessere Luft und mehr Sicherheit. Digitale Dienste bieten flexible Mobilitätsangebote. Viele Menschen sparen Zeit und Geld. Smart Mobility erhöht die Lebensqualität und schafft neue Möglichkeiten für den Alltag.

Welche Rolle spielt Elektromobilität in Smart Cities?

Elektromobilität reduziert lokale Emissionen und Lärm. Städte bauen Ladeinfrastruktur aus und fördern E-Autos sowie E-Bikes. Diese Fahrzeuge verbessern die Luftqualität und unterstützen das Ziel, Städte klimafreundlicher zu gestalten.

Sind Smart Cities auf Datenschutz vorbereitet?

Viele Smart Cities setzen hohe Datenschutzstandards um. Sie verschlüsseln Daten und anonymisieren Nutzerprofile. Transparente Kommunikation schafft Vertrauen. Bürgerinnen und Bürger erhalten Informationen über Datennutzung und können oft selbst entscheiden, welche Daten sie teilen.

Wie können Städte nachhaltige Mobilität weiter fördern?

Städte investieren in digitale Infrastruktur, fördern den ÖPNV und schaffen sichere Radwege. Sie unterstützen Sharing-Angebote und setzen auf innovative Technologien. Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger hilft, passende Lösungen zu entwickeln und die Akzeptanz zu erhöhen.